https://kazachestvo.ru/20240531/1126863.html

Пять нестандартных казачьих голов

Пять нестандартных казачьих голов

Казаку логичнее всего проявлять себя в военной сфере. В силу очевидности даже и пояснять этот момент не стоит. Но поле боя вовсе не единственная площадка, где... Российское казачество, 28.10.2024

2024-05-31T10:00

2024-05-31T10:00

2024-10-28T17:54

энциклопедия российского казачества

авторский материал

/img/07e8/05/1b/1126722_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_3b384c27fff0bf4b01a70ad1fa125bfd.jpg

Казаку логичнее всего проявлять себя в военной сфере. В силу очевидности даже и пояснять этот момент не стоит. Но поле боя вовсе не единственная площадка, где казак может показать себя во всей красе. Или, во всяком случае, продемонстрировать нестандартность своего мышления и новаторские подходы к ремеслу, которому он решил себя посвятить, раз уж не сподобил Господь всю жизнь шашкой махать во славу Отечества.Портал "Российское казачество" предлагает свою версию великолепной пятерки казаков по крови, прославившихся вне ратной службы.Казак-репортер с пером и кастетомВладимир Гиляровский (8 декабря 1855 года – 1 октября 1935 года)Мастер газетного репортажа, вдохновенный исследователь повадок обитателей московского дна – Хитровки и Сухаревки, "отец" целого ряда жанров в отечественной журналистике Владимир Гиляровский был человеком многочисленных талантов.Недюжинная сила (маэстро пера был одним из учредителей Русского гимнастического общества, а по молодости подрабатывал бурлаком), невиданной дерзости методы при поиске информации (на репортаж он выходил, вооружившись кастетом), решительность и инициатива, сквозящие в любом тексте Гиляровского, вполне дают повод заподозрить наличие в его крови казачьих эритроцитов.Благо, и гадать особой нужды нет. Владимир Гиляровский дал доходчивые пояснения по этому поводу в книге "Мои скитания".Действительно, его дед по материнской линии Петр Иванович Усатый, служивший управляющим в вологодских имениях графа Олсуфьева, там же и сменивший фамилию на Мусатов, – классика кубанского казака, ведущего свою родословную напрямую из Запорожской Сечи транзитом через Черноморское войско.У своего деда, ветерана покорения Кавказа и любителя выйти на медведя в одиночку с рогатиной, Гиляровский много взял в смысле генетики."Дед чуть не саженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей, домоткацкого сукна чамарки и грубой свитки, которая была так широка, что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой", – так описывал отца своей матушки знаменитый московский репортер.Впрочем, от деда Гиляровский, похоже, получил не только силищу богатырскую, но и неподдельный интерес к казачьей тематике. Особенно к сюжетам внезапным, пусть и не всегда 100-процентно достоверным. Вот что он писал:"Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Димитрий Самозванец был действительно запорожский казак и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков.Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью и скажет:— Верно! — И начнет свой рассказ о запорожцах. Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слыхал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедимитрия".В своей журналистской деятельности Владимир Гиляровский, разумеется, специализировался на другой тематике, далекой от казаков. А вот вскакивая на запасного своего "коня" – поэзию, он мог позволить себе другие, совсем не из газетных хроник, образы.Когда 1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну, Гиляровский отозвался на это событие сборником стихов "1914 год. Казаки". Кроме того, он о Степане Разине поэму написал. А сколько казачьей старины в его книге "На родине Гоголя", не сосчитать!Божий промысел казака с железным характеромМихаил Павлов (21 января 1863 года – 10 января 1958 года)Какое красивое название у поселка – Божий Промысел. Раньше это была территория Области Войска Донского, но история время от времени двигает границы, и теперь там расположен город Ленкорань (Азербайджан).И это малая родина Михаила Павлова, потомственного донского казака, посвятившего жизнь варке металла.Казалось бы, где застава на персидской границе и где металлургические заводы… Это же разные планеты по сути дела. Причем дед Павлова, казачий урядник, воспитывавший рано оставшегося без отца внука, мечтал о блестящей офицерской карьере для него. А тот возьми и окажись металлургом-новатором, крупным ученым, педагогом.Как такое может статься? Тут только Божий промысел, не иначе.Причем, двигаясь к своей цели казак из провинциальной глуши продемонстрировал просто-таки железный характер. Он обучался в Ленкоранском городском училище, Бакинском реальном училище, Петербургском горном институте. Последнее из учебных заведений в конце XIX – начале ХХ века было настоящей кузницей кадров для угольной и металлургической промышленности России.Талантливый инженер-металлург работал на многих предприятиях России, в том числе на крупнейшем Сулинском заводе в Области Войска Донского. Здесь он усовершенствовал доменную плавку на антраците.Кстати, кроме прочего Сулинский завод выпускал трубы для водопровода Москвы. Так что, если мы скажем, что Павлов напоил жителей Первопрестольной, особой натяжки в этом не будет.Везде, где бы инженер-новатор ни трудился, он исхитрялся совершенствовать производство, вносить новые, часто революционные методы. Сын донского казака много ездил по передовым заводам Урала, бывал в Швеции и США, обобщал и творчески перерабатывал опыт коллег. Все это нашло отражение в его многочисленных трудах по металлургии. Причем это были теоретические разработки, подтвержденные богатой практикой Павлова.А еще он оказался талантливым педагогом, что в среде технической интеллигенции случается далеко не всегда. Преподавать он начал в высшем горном училище Екатеринослава (нынешний Днепропетровск). Павлову было чуть за 40, когда он стал профессором Петербургского политехнического института. Ему принадлежит заслуга в создании кафедры металлургии чугуна Московской горной академии, которую он и возглавил.Кроме того, с 1910 года Павлов был бессменным редактором "Журнала русского металлургического общества".Наверное, наша страна потеряла в лице Михаила Павлова неплохого офицера. Но зато она приобрела гениального металлурга.В 1927 году он стал членкором, а в 1932-м – академиком Академии наук СССР. Его труды получили мировое признание. Павлов проектировал крупнейшие металлургические комбинаты.Особенно наработки академика Павлова пригодились в годы Великой Отечественной войны. Стране требовался металл, и уроженец далекой казачьей заставы делал все, чтобы он был качественным.В 1943 году Михаил Павлов удостоен Сталинской премии. В 1945 году стал Героем Социалистического Труда. Это не считая других многочисленных наград, среди которых 5 орденов Ленина.Герой №3Федор Токарев (14 июня 1871 года – 7 июня 1968 года)ТТ – знаменитый "тульский Токарев", первый советский автоматический пистолет. Он мог бы называться ДТ – "донской Токарев". Если бы в названии обозначалось не место производства оружия, а место рождения его автора.Федор Токарев появился на свет в станице Мечетинской Черкасского округа Области Войска Донского. Детство и юность провел в родной станице отца и деда – Егорлыкской. Природный донской казак из не очень богатой семьи.В принципе его жизненный путь просматривался довольно четко: воинская служба, как и полагается казаку. Примерно все так и складывалось изначально. Токарев служил в казачьем полку, в том числе на западной границе Российской империи. Карьера шла вверх, вплоть до есаульского звания.Но все время своей службы казак разрывался надвое между собственно воинскими обязанностями и тягой ремонтировать, совершенствовать, а лучше – создавать новое оружие.Федору Токареву повезло, он встретил в жизни нескольких замечательных мастеров, которые щедро делились с молодым, но явно перспективным специалистом своим опытом. Плюс природный талант и нечеловеческое трудолюбие!В конце концов оружейник взял верх над солдатом. А пик формы мастера пришелся на период его работы на Тульском оружейном заводе. Казак Токарев вписал свое имя в славный перечень создателей отечественного стрелкового оружия.Им разработаны десятки стрелковых систем, самыми знаменитыми среди которых стали пистолет ТТ и винтовка СВТ-38/40. Стволы доктора технических наук Токарева выпускались миллионными тиражами.Родина оценила его трудовые подвиги звездой Героя Социалистического Труда. Токарев получил награду за номером 3. Выше в этом престижном перечне только Иосиф Сталин и тульский оружейник Василий Дегтярев.Родной Дон Федор Токарев не забывал. Будучи уже знаменитым оружейником, кавалером многих орденов и обладателем почетных званий, он наведывался в Новочеркасск. В местном музее гордятся экспонатами, посвященными жизни Токарева, и оставленной им записью в книге почетных гостей:"С большой радостью вновь посетил родной Новочеркасск, в котором полвека назад жил, учился, работал и получил путевку в жизнь – стал оружейным мастером. Пользуясь счастливым случаем передать свой сыновний привет Донскому краю, родному Новочеркасску, с которыми у меня связано много чудесных воспоминаний".Донской офицер, "папа" русского кино и враг порнографииАлександр Ханжонков (8 августа 1877 года – 26 сентября 1945 года)На территории современной Макеевки, что в ДНР, есть историческая территория, известная как Ханжонковка (местные еще называют ее Ханжонково или даже Ханжос). Созвучие с фамилией создателя отечественного кинематографа Александра Ханжонкова не случайно, разумеется. Здесь он родился.Папенька его Алексей Петрович был сотником, донским дворянином. Маменька Параскева Сергеевна – дочка полковника из Москвы.А ханжонковские земли, о которых чуть выше сказано, до советских времен входили в Миусский округ Области Войска Донского. Река Кальмиус, которая протекает через центр современного Донецка, была границей между территорией донских казаков и Екатеринославской губернией.Творческий путь Александра Ханжонкова шел по накатанной казачьей колее. Он окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище и в чине подхорунжего был принят в элитный Донской 1-й казачий полк, расквартированный в Москве.Казачья служба будущего организатора кинопроизводства длилась 7 лет, в том числе он поучаствовал в Русско-японской войне. В 1905 году Ханжонков уволился в запас по состоянию здоровья.Жизнь его изменилась кардинальным образом. Донской офицер заболел кино, хронически, можно сказать, безнадежно. После просмотра несколько немудреных зарубежных лент в одном из синематографов Ростова-на-Дону ничем иным заниматься он больше не помышлял. Однако новая профессия требовала изначальных финансовых вливаний."В то время я был офицером Войска Донского в чине хорунжего. Денег у меня не было. Единственная надежда была на реверс", – вспоминал Александр Ханжонков.Реверсом называлась материальная помощь, которая выдавалась офицерам, которые вступали в брак ранее 28 лет. На эти деньги в сумме 5 тысяч рублей Ханжонков в 1906 году съездил во Францию, закупил там копии немых игровых кинофильмов и продал их в России. Операция удалась на славу. Предприниматель получил от кино оборотный капитал, а попутно разобрался в некоторых тонкостях передового бизнеса.Но просто покупать и перепродавать импортную кинопродукцию – это было мелко для Ханжонкова. Он решил создавать отечественные фильмы. И преуспел в этом.Со своими передовыми идеями и творческим подходом отставной казачий офицер пришелся очень даже ко времени. Он оказался менеджером от Бога. Ловко собрал команду специалистов, сумел правильно выстроить творческую и коммерческую составляющие процесса. Прославился в России и за ее пределами.Фурор произвел его фильм 1911 года "Оборона Севастополя". Это была первая российская полнометражная кинолента. Во времена, когда фильмы длились всего-то несколько минут, Ханжонков обрушил на зрителей эпическое действо в 1 час 40 минут.Была задействована беспрецедентная массовка, корабли и воинские подразделения, подводные лодки. В ходе съемки использовались небывалые доселе приемы.Немаловажно, что у проекта нашелся серьезный покровитель. В проект фильма о событиях Крымской войны 1853–1856 годов поверил лично царь Николай II. Он и его семья стали первыми зрителями отснятого материала в Ливадии.Августейшим особам фильм понравился до чрезвычайности. А предприятие донского казака –торговый дом "А.А.Ханжонков и К" – стало бурно развиваться.Кинофабрика отставного офицера успела снять около 400 фильмов. Не только игровых, но и мультипликационных, которые потрясли мир. Ханжонков приглашал лучших российских и зарубежных исполнителей, композиторы специально писали музыку для конкретных фильмов (во время сеансов озвучку иной раз осуществляли оркестр и хор, кино-то было немым), а в постановке об Иване Сусанине конные трюки исполнили казаки – первые русские каскадеры.В Ялте Александр Ханжонков попытался создать нечто вроде местного Голливуда. Но воплотить идею в жизнь полностью не удалось. Революция, знаете ли, Гражданская война, смена социального строя.Ханжонков попытался было эмигрировать, но монетизация его кипучей творческой энергии в Вене и Берлине не состоялась. Да и новая власть звала вернуться домой.Ханжонков приехал, причем нельзя сказать, что его возвращение прошло впустую. Как мог он участвовал в деле развития отечественного кино. Но ситуация к тому времени изменилась, масштабы, подходы оказались иными.Бывший теперь уже не только казак, но и дворянин писал книги. Публику, представьте себе, интересовало, как начиналось столь бурно развивающееся искусство кино.Скажем, в вышедшем в свет в 1937 году томике "Первые годы русской кинематографии. Воспоминания" Ханжонков рассказывал, как вместе с приличными фильмами на экраны дореволюционной России хлынула порнография. Пристав или околоточный позволял за небольшую мзду демонстрацию непристойных картин в "парижском жанре". Ханжонков, разумеется, не одобрял подобные вещи, и тут он был един с властью рабочих и крестьян.Здоровье "отца" русского кинематографа становилось все хуже. Долгие годы он прожил в Ялте на небольшую пенсию, выделенную ему московским руководством. Самыми жуткими оказались последние годы его жизни. В Крыму его застала немецко-фашистская оккупация. Ханжонков натурально бедствовал, еле выживал.Он дождался освобождения полуострова нашими войсками, умер в возрасте 68 лет в сентябре 1945 года. Похоронен в Ялте.Сибирский казак, давший стране крыльяАндрей Туполев (10 ноября 1888 года – 23 декабря 1972 года)Под руководством Андрея Туполева было спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно.На его летательных аппаратах установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 выдающихся перелетов. В этом списке спасение экипажа парохода "Челюскин" на АНТ-4, беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова на АНТ-25, высадка научной экспедиции "Северный полюс" во главе с Иваном Папаниным.От одних только этих цифр и фактов мурашки по коже пробегают. А уж если представить, сколько труда и интеллекта в это все было вложено… И конечно, сразу понимаешь, что за светлая, гениальная голова у того, кто руководил всем процессом создания крыльев для нашей Родины.Восхождение к высоким знаниям начал еще отец Андрея Туполева – сибирский казак из Сургута Николай Николаевич. Правда, он избрал для себя юридическую сферу, учился в Санкт-Петербургском университете. Он не витал в облаках, предпочитал основательность на земле. Потому стал успешным, пусть и провинциальным нотариусом, купил с женой небольшую усадьбу в Тверской губернии, занимался сельским хозяйством.Сын сибирского казака поднялся выше во всех смыслах.Воздухоплаванием он увлекся во время учебы в Императорском московском техническом училище (позже МВТУ им. Баумана). Под руководством Николая Жуковского занимался в авиакружке. Летал на планерах, которые сам же и строил.В 1916–1918 годах он участвовал в работах первого в России авиационного расчетного бюро: конструировал аэродинамические трубы в училище. Позже Туполев стал одним из руководителей Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).Разумеется, деятельность его была тесно связана с оборонной промышленностью. Начинал Андрей Туполев с проектирования дирижаблей, катеров, аэросаней. Но прославился он как конструктор самолетов.Причем это его расчеты доказали, что создание самолетов из специального алюминия не только возможно, но и куда перспективней строительства архаичных деревянных летательных аппаратов.Дорога Андрея Туполева к успеху вовсе не всегда была усеяна розами. Не будь у него характера казачьих предков из Сибири и устойчивости к ударам судьбы, не известно, говорили бы мы сейчас вообще об этом выдающемся конструкторе.В 1939 году его посадили по ложному обвинению. Причем, говорят, Сталин не верил в предъявленные Туполеву претензии. Но ведь все равно заперли человека. И не только его, понятно. Так возник феномен "туполевской шарашки" – уникального в какой-то мере конструкторское бюро, где трудились взятые под стражу ученые, инженеры.А что делать? Да, арестовали. Но стране нужны самолеты. Работали с полной отдачей.19 июля 1941 года Туполев был досрочно освобожден из заключения и направлен на работу главным конструктором на авиационный завод в Омск. Он обеспечивал крупносерийное производство Ту-2 с одновременной подготовкой нескольких целевых его модификаций.Первые Ту-2 появились на фронте в 1942 году. Позже этот самолет был признан лучшим фронтовым пикирующим бомбардировщиком Второй мировой войны.Интересно, что полностью реабилитирован Андрей Туполев был только в 1955 году. Это притом, что свою первую (всего их было три) звезду Героя Социалистического Труда он получил в 1945-м. Академиком АН СССР стал в 1953 году. Заслуженным деятелем науки РСФСР – в 1947-м. Лауреатом четырех Сталинских премий – в 1943, 1948, 1949, 1952 годах соответственно.В 1956 году Андрей Туполев был назначен Генеральным конструктором авиационной промышленности СССР. Работал еще долго и плодотворно.Уникальный авиаконструктор и потомок сибирских казаков умер в возрасте 84 лет. Похоронен в Москве.Руслан Мармазов

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

2024

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

Новости

ru-RU

https://kazachestvo.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

авторский материал

Казаку логичнее всего проявлять себя в военной сфере. В силу очевидности даже и пояснять этот момент не стоит. Но поле боя вовсе не единственная площадка, где казак может показать себя во всей красе. Или, во всяком случае, продемонстрировать нестандартность своего мышления и новаторские подходы к ремеслу, которому он решил себя посвятить, раз уж не сподобил Господь всю жизнь шашкой махать во славу Отечества.

Портал "Российское казачество" предлагает свою версию великолепной пятерки казаков по крови, прославившихся вне ратной службы.

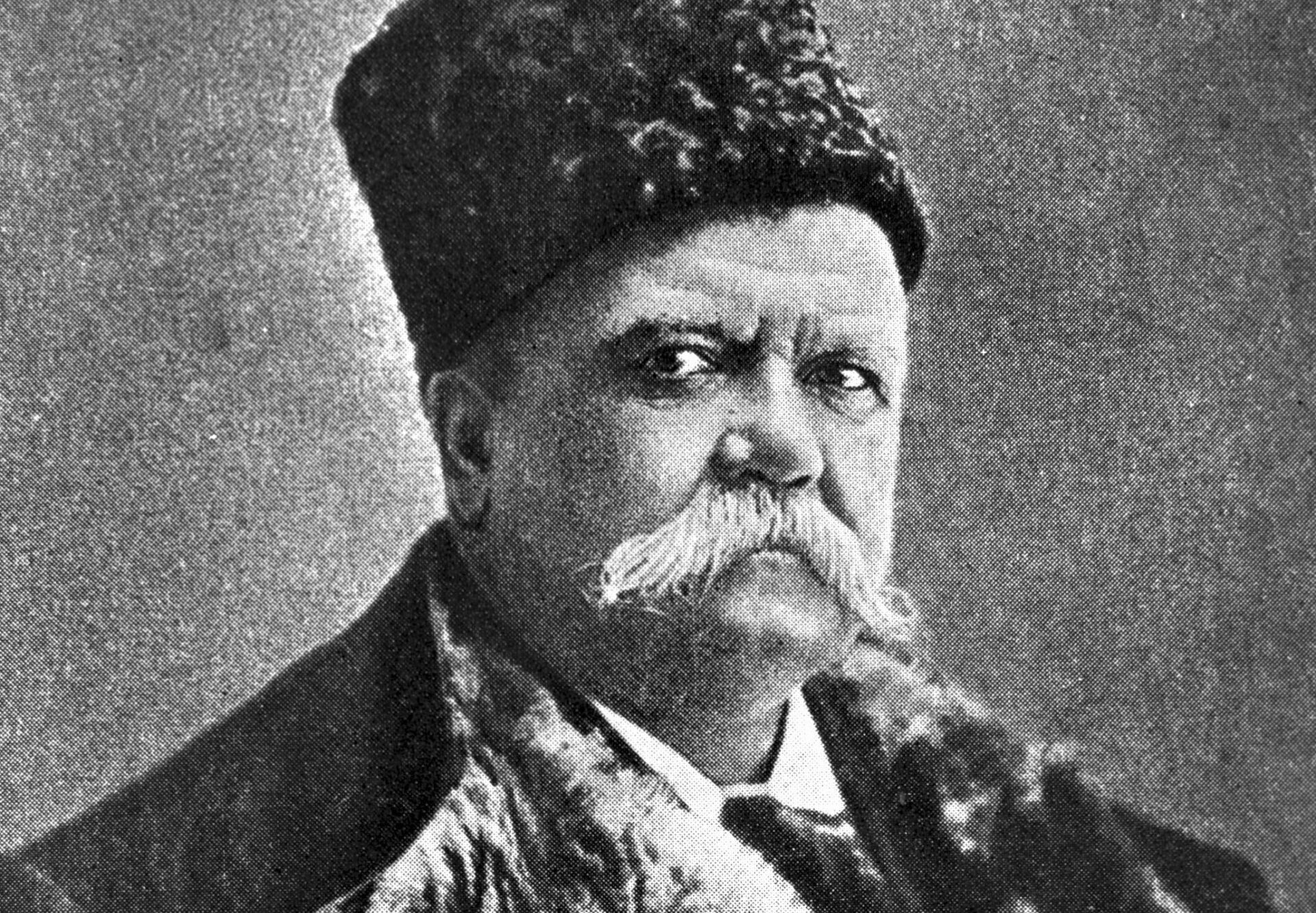

Казак-репортер с пером и кастетом

Владимир Гиляровский (8 декабря 1855 года – 1 октября 1935 года)

Мастер газетного репортажа, вдохновенный исследователь повадок обитателей московского дна – Хитровки и Сухаревки, "отец" целого ряда жанров в отечественной журналистике Владимир Гиляровский был человеком многочисленных талантов.

Недюжинная сила (маэстро пера был одним из учредителей Русского гимнастического общества, а по молодости подрабатывал бурлаком), невиданной дерзости методы при поиске информации (на репортаж он выходил, вооружившись кастетом), решительность и инициатива, сквозящие в любом тексте Гиляровского, вполне дают повод заподозрить наличие в его крови казачьих эритроцитов.

Благо, и гадать особой нужды нет. Владимир Гиляровский дал доходчивые пояснения по этому поводу в книге "Мои скитания".

Действительно, его дед по материнской линии Петр Иванович Усатый, служивший управляющим в вологодских имениях графа Олсуфьева, там же и сменивший фамилию на Мусатов, – классика кубанского казака, ведущего свою родословную напрямую из Запорожской Сечи транзитом через Черноморское войско.

У своего деда, ветерана покорения Кавказа и любителя выйти на медведя в одиночку с рогатиной, Гиляровский много взял в смысле генетики.

"Дед чуть не саженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей, домоткацкого сукна чамарки и грубой свитки, которая была так широка, что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой", – так описывал отца своей матушки знаменитый московский репортер.

Впрочем, от деда Гиляровский, похоже, получил не только силищу богатырскую, но и неподдельный интерес к казачьей тематике. Особенно к сюжетам внезапным, пусть и не всегда 100-процентно достоверным. Вот что он писал:

"Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Димитрий Самозванец был действительно запорожский казак и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков.

Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью и скажет:

— Верно! — И начнет свой рассказ о запорожцах. Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слыхал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедимитрия".

В своей журналистской деятельности Владимир Гиляровский, разумеется, специализировался на другой тематике, далекой от казаков. А вот вскакивая на запасного своего "коня" – поэзию, он мог позволить себе другие, совсем не из газетных хроник, образы.

Когда 1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну, Гиляровский отозвался на это событие сборником стихов "1914 год. Казаки". Кроме того, он о Степане Разине поэму написал. А сколько казачьей старины в его книге "На родине Гоголя", не сосчитать!

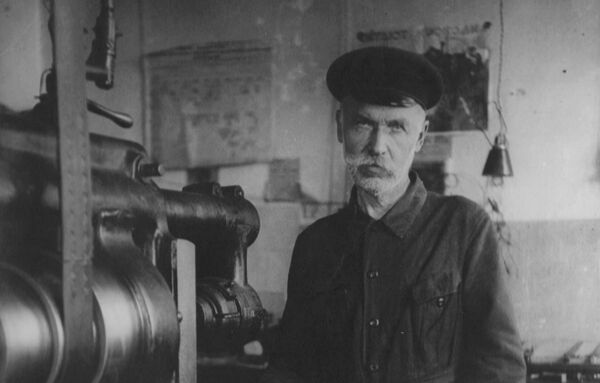

Божий промысел казака с железным характером

Михаил Павлов (21 января 1863 года – 10 января 1958 года)

Какое красивое название у поселка – Божий Промысел. Раньше это была территория Области Войска Донского, но история время от времени двигает границы, и теперь там расположен город Ленкорань (Азербайджан).

И это малая родина Михаила Павлова, потомственного донского казака, посвятившего жизнь варке металла.

Казалось бы, где застава на персидской границе и где металлургические заводы… Это же разные планеты по сути дела. Причем дед Павлова, казачий урядник, воспитывавший рано оставшегося без отца внука, мечтал о блестящей офицерской карьере для него. А тот возьми и окажись металлургом-новатором, крупным ученым, педагогом.

Как такое может статься? Тут только Божий промысел, не иначе.

Причем, двигаясь к своей цели казак из провинциальной глуши продемонстрировал просто-таки железный характер. Он обучался в Ленкоранском городском училище, Бакинском реальном училище, Петербургском горном институте. Последнее из учебных заведений в конце XIX – начале ХХ века было настоящей кузницей кадров для угольной и металлургической промышленности России.

Талантливый инженер-металлург работал на многих предприятиях России, в том числе на крупнейшем Сулинском заводе в Области Войска Донского. Здесь он усовершенствовал доменную плавку на антраците.

Кстати, кроме прочего Сулинский завод выпускал трубы для водопровода Москвы. Так что, если мы скажем, что Павлов напоил жителей Первопрестольной, особой натяжки в этом не будет.

Везде, где бы инженер-новатор ни трудился, он исхитрялся совершенствовать производство, вносить новые, часто революционные методы. Сын донского казака много ездил по передовым заводам Урала, бывал в Швеции и США, обобщал и творчески перерабатывал опыт коллег. Все это нашло отражение в его многочисленных трудах по металлургии. Причем это были теоретические разработки, подтвержденные богатой практикой Павлова.

А еще он оказался талантливым педагогом, что в среде технической интеллигенции случается далеко не всегда. Преподавать он начал в высшем горном училище Екатеринослава (нынешний Днепропетровск). Павлову было чуть за 40, когда он стал профессором Петербургского политехнического института. Ему принадлежит заслуга в создании кафедры металлургии чугуна Московской горной академии, которую он и возглавил.

Кроме того, с 1910 года Павлов был бессменным редактором "Журнала русского металлургического общества".

Наверное, наша страна потеряла в лице Михаила Павлова неплохого офицера. Но зато она приобрела гениального металлурга.

В 1927 году он стал членкором, а в 1932-м – академиком Академии наук СССР. Его труды получили мировое признание. Павлов проектировал крупнейшие металлургические комбинаты.

Особенно наработки академика Павлова пригодились в годы Великой Отечественной войны. Стране требовался металл, и уроженец далекой казачьей заставы делал все, чтобы он был качественным.

В 1943 году Михаил Павлов удостоен Сталинской премии. В 1945 году стал Героем Социалистического Труда. Это не считая других многочисленных наград, среди которых 5 орденов Ленина.

Герой №3

Федор Токарев (14 июня 1871 года – 7 июня 1968 года)

ТТ – знаменитый "тульский Токарев", первый советский автоматический пистолет. Он мог бы называться ДТ – "донской Токарев". Если бы в названии обозначалось не место производства оружия, а место рождения его автора.

Федор Токарев появился на свет в станице Мечетинской Черкасского округа Области Войска Донского. Детство и юность провел в родной станице отца и деда – Егорлыкской. Природный донской казак из не очень богатой семьи.

В принципе его жизненный путь просматривался довольно четко: воинская служба, как и полагается казаку. Примерно все так и складывалось изначально. Токарев служил в казачьем полку, в том числе на западной границе Российской империи. Карьера шла вверх, вплоть до есаульского звания.

Но все время своей службы казак разрывался надвое между собственно воинскими обязанностями и тягой ремонтировать, совершенствовать, а лучше – создавать новое оружие.

Федору Токареву повезло, он встретил в жизни нескольких замечательных мастеров, которые щедро делились с молодым, но явно перспективным специалистом своим опытом. Плюс природный талант и нечеловеческое трудолюбие!

В конце концов оружейник взял верх над солдатом. А пик формы мастера пришелся на период его работы на Тульском оружейном заводе. Казак Токарев вписал свое имя в славный перечень создателей отечественного стрелкового оружия.

Им разработаны десятки стрелковых систем, самыми знаменитыми среди которых стали пистолет ТТ и винтовка СВТ-38/40. Стволы доктора технических наук Токарева выпускались миллионными тиражами.

Родина оценила его трудовые подвиги звездой Героя Социалистического Труда. Токарев получил награду за номером 3. Выше в этом престижном перечне только Иосиф Сталин и тульский оружейник Василий Дегтярев.

Родной Дон Федор Токарев не забывал. Будучи уже знаменитым оружейником, кавалером многих орденов и обладателем почетных званий, он наведывался в Новочеркасск. В местном музее гордятся экспонатами, посвященными жизни Токарева, и оставленной им записью в книге почетных гостей:

"С большой радостью вновь посетил родной Новочеркасск, в котором полвека назад жил, учился, работал и получил путевку в жизнь – стал оружейным мастером. Пользуясь счастливым случаем передать свой сыновний привет Донскому краю, родному Новочеркасску, с которыми у меня связано много чудесных воспоминаний".

Донской офицер, "папа" русского кино и враг порнографии

Александр Ханжонков (8 августа 1877 года – 26 сентября 1945 года)

На территории современной Макеевки, что в ДНР, есть историческая территория, известная как Ханжонковка (местные еще называют ее Ханжонково или даже Ханжос). Созвучие с фамилией создателя отечественного кинематографа Александра Ханжонкова не случайно, разумеется. Здесь он родился.

Папенька его Алексей Петрович был сотником, донским дворянином. Маменька Параскева Сергеевна – дочка полковника из Москвы.

А ханжонковские земли, о которых чуть выше сказано, до советских времен входили в Миусский округ Области Войска Донского. Река Кальмиус, которая протекает через центр современного Донецка, была границей между территорией донских казаков и Екатеринославской губернией.

Творческий путь Александра Ханжонкова шел по накатанной казачьей колее. Он окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище и в чине подхорунжего был принят в элитный Донской 1-й казачий полк, расквартированный в Москве.

Казачья служба будущего организатора кинопроизводства длилась 7 лет, в том числе он поучаствовал в Русско-японской войне. В 1905 году Ханжонков уволился в запас по состоянию здоровья.

Жизнь его изменилась кардинальным образом. Донской офицер заболел кино, хронически, можно сказать, безнадежно. После просмотра несколько немудреных зарубежных лент в одном из синематографов Ростова-на-Дону ничем иным заниматься он больше не помышлял. Однако новая профессия требовала изначальных финансовых вливаний.

"В то время я был офицером Войска Донского в чине хорунжего. Денег у меня не было. Единственная надежда была на реверс", – вспоминал Александр Ханжонков.

Реверсом называлась материальная помощь, которая выдавалась офицерам, которые вступали в брак ранее 28 лет. На эти деньги в сумме 5 тысяч рублей Ханжонков в 1906 году съездил во Францию, закупил там копии немых игровых кинофильмов и продал их в России. Операция удалась на славу. Предприниматель получил от кино оборотный капитал, а попутно разобрался в некоторых тонкостях передового бизнеса.

Но просто покупать и перепродавать импортную кинопродукцию – это было мелко для Ханжонкова. Он решил создавать отечественные фильмы. И преуспел в этом.

Со своими передовыми идеями и творческим подходом отставной казачий офицер пришелся очень даже ко времени. Он оказался менеджером от Бога. Ловко собрал команду специалистов, сумел правильно выстроить творческую и коммерческую составляющие процесса. Прославился в России и за ее пределами.

Фурор произвел его фильм 1911 года "Оборона Севастополя". Это была первая российская полнометражная кинолента. Во времена, когда фильмы длились всего-то несколько минут, Ханжонков обрушил на зрителей эпическое действо в 1 час 40 минут.

Была задействована беспрецедентная массовка, корабли и воинские подразделения, подводные лодки. В ходе съемки использовались небывалые доселе приемы.

Немаловажно, что у проекта нашелся серьезный покровитель. В проект фильма о событиях Крымской войны 1853–1856 годов поверил лично царь Николай II. Он и его семья стали первыми зрителями отснятого материала в Ливадии.

Августейшим особам фильм понравился до чрезвычайности. А предприятие донского казака –торговый дом "А.А.Ханжонков и К" – стало бурно развиваться.

Кинофабрика отставного офицера успела снять около 400 фильмов. Не только игровых, но и мультипликационных, которые потрясли мир. Ханжонков приглашал лучших российских и зарубежных исполнителей, композиторы специально писали музыку для конкретных фильмов (во время сеансов озвучку иной раз осуществляли оркестр и хор, кино-то было немым), а в постановке об Иване Сусанине конные трюки исполнили казаки – первые русские каскадеры.

В Ялте Александр Ханжонков попытался создать нечто вроде местного Голливуда. Но воплотить идею в жизнь полностью не удалось. Революция, знаете ли, Гражданская война, смена социального строя.

Ханжонков попытался было эмигрировать, но монетизация его кипучей творческой энергии в Вене и Берлине не состоялась. Да и новая власть звала вернуться домой.

Ханжонков приехал, причем нельзя сказать, что его возвращение прошло впустую. Как мог он участвовал в деле развития отечественного кино. Но ситуация к тому времени изменилась, масштабы, подходы оказались иными.

Бывший теперь уже не только казак, но и дворянин писал книги. Публику, представьте себе, интересовало, как начиналось столь бурно развивающееся искусство кино.

Скажем, в вышедшем в свет в 1937 году томике "Первые годы русской кинематографии. Воспоминания" Ханжонков рассказывал, как вместе с приличными фильмами на экраны дореволюционной России хлынула порнография. Пристав или околоточный позволял за небольшую мзду демонстрацию непристойных картин в "парижском жанре". Ханжонков, разумеется, не одобрял подобные вещи, и тут он был един с властью рабочих и крестьян.

Здоровье "отца" русского кинематографа становилось все хуже. Долгие годы он прожил в Ялте на небольшую пенсию, выделенную ему московским руководством. Самыми жуткими оказались последние годы его жизни. В Крыму его застала немецко-фашистская оккупация. Ханжонков натурально бедствовал, еле выживал.

Он дождался освобождения полуострова нашими войсками, умер в возрасте 68 лет в сентябре 1945 года. Похоронен в Ялте.

Сибирский казак, давший стране крылья

Андрей Туполев (10 ноября 1888 года – 23 декабря 1972 года)

Под руководством Андрея Туполева было спроектировано свыше 100 типов самолетов, 70 из которых строились серийно.

На его летательных аппаратах установлено 78 мировых рекордов, выполнено 28 выдающихся перелетов. В этом списке спасение экипажа парохода "Челюскин" на АНТ-4, беспосадочные перелеты в США через Северный полюс экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова на АНТ-25, высадка научной экспедиции "Северный полюс" во главе с Иваном Папаниным.

От одних только этих цифр и фактов мурашки по коже пробегают. А уж если представить, сколько труда и интеллекта в это все было вложено… И конечно, сразу понимаешь, что за светлая, гениальная голова у того, кто руководил всем процессом создания крыльев для нашей Родины.

Восхождение к высоким знаниям начал еще отец Андрея Туполева – сибирский казак из Сургута Николай Николаевич. Правда, он избрал для себя юридическую сферу, учился в Санкт-Петербургском университете. Он не витал в облаках, предпочитал основательность на земле. Потому стал успешным, пусть и провинциальным нотариусом, купил с женой небольшую усадьбу в Тверской губернии, занимался сельским хозяйством.

Сын сибирского казака поднялся выше во всех смыслах.

Воздухоплаванием он увлекся во время учебы в Императорском московском техническом училище (позже МВТУ им. Баумана). Под руководством Николая Жуковского занимался в авиакружке. Летал на планерах, которые сам же и строил.

В 1916–1918 годах он участвовал в работах первого в России авиационного расчетного бюро: конструировал аэродинамические трубы в училище. Позже Туполев стал одним из руководителей Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

Разумеется, деятельность его была тесно связана с оборонной промышленностью. Начинал Андрей Туполев с проектирования дирижаблей, катеров, аэросаней. Но прославился он как конструктор самолетов.

Причем это его расчеты доказали, что создание самолетов из специального алюминия не только возможно, но и куда перспективней строительства архаичных деревянных летательных аппаратов.

Дорога Андрея Туполева к успеху вовсе не всегда была усеяна розами. Не будь у него характера казачьих предков из Сибири и устойчивости к ударам судьбы, не известно, говорили бы мы сейчас вообще об этом выдающемся конструкторе.

В 1939 году его посадили по ложному обвинению. Причем, говорят, Сталин не верил в предъявленные Туполеву претензии. Но ведь все равно заперли человека. И не только его, понятно. Так возник феномен "туполевской шарашки" – уникального в какой-то мере конструкторское бюро, где трудились взятые под стражу ученые, инженеры.

А что делать? Да, арестовали. Но стране нужны самолеты. Работали с полной отдачей.

19 июля 1941 года Туполев был досрочно освобожден из заключения и направлен на работу главным конструктором на авиационный завод в Омск. Он обеспечивал крупносерийное производство Ту-2 с одновременной подготовкой нескольких целевых его модификаций.

Первые Ту-2 появились на фронте в 1942 году. Позже этот самолет был признан лучшим фронтовым пикирующим бомбардировщиком Второй мировой войны.

Интересно, что полностью реабилитирован Андрей Туполев был только в 1955 году. Это притом, что свою первую (всего их было три) звезду Героя Социалистического Труда он получил в 1945-м. Академиком АН СССР стал в 1953 году. Заслуженным деятелем науки РСФСР – в 1947-м. Лауреатом четырех Сталинских премий – в 1943, 1948, 1949, 1952 годах соответственно.

В 1956 году Андрей Туполев был назначен Генеральным конструктором авиационной промышленности СССР. Работал еще долго и плодотворно.

Уникальный авиаконструктор и потомок сибирских казаков умер в возрасте 84 лет. Похоронен в Москве.