Лейб-казаки: специфика служебных отношений, когда шеф – самодержец

© ФГБУ "Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина"

Начальство у лейб-гвардейского Казачьего полка было высочайшим и августейшим. В самом натуральном смысле им был действующий самодержец. Царь. Император даже. При этом персона руководителя являлась не только источником указаний, милостивых благодеяний или жестких разносов, но и объектом охраны.

Для безопасности хозяев короны Российской империи, их чад и домочадцев, гостей и союзников и был создан особый полк, со дня основания которого в этом году исполняется 250 лет.

Служить в таком подразделении – высокая честь и невероятная ответственность. Это всякий казак понимал. Но и цари, уж на что были помазанниками Божьими, а и то отдавали себе отчет, насколько для них важны эти крепкие суровые парни при шашках и папахах, находящиеся рядом в любое время и при любых обстоятельствах.

Естественно, описание взаимоотношений лейб-казаков со всеми семью монархами (одной императрицей и шестью императорами), при которых они несли службу, задача обширнейшая – на многие книги и диссертации. Мы перед собой ставим цель куда скромнее, обозначить три ипостаси лейб-гвардейского Казачьего полка: парадную, боевую, державницкую.

Ярче всего они проявились в правления очень разных по своему характеру и вкладу в историю российских императоров – Павла I, Александра I, Николая I.

Державный основатель полка

Начало преобразования придворной казачьей команды Екатерининской эпохи в полноценный лейб-казачий полк пришлось на время Павла I. Процесс шел рвано, противоречиво, достаточно болезненно. Впрочем, не более, но и не менее, чем прочие реформы и смелые эксперименты императора Павла в военной сфере.

В исторической литературе XIX – начала ХХ века он значится не иначе как "державный основатель полка". На второй после смерти Екатерины Великой день был оглашен указ, где помимо прочих концептуальных установок нового главы государства говорилось, что "император Павел Петрович принимает на себя звание шефа и полковника всех гвардии полков". Стало быть, и лейб-казачьего тоже.

Портрет императора Павла I кисти В. Л. Боровиковского

© Общественное достояние

Справедливости ради заметим, что этот исторический персонаж менее всего ассоциируется с казачьими образами и традициями.

Павел придерживался западного идейного вектора. Преклонялся перед прусской военной машиной, выстроенной на муштре и часто бездумном, далеком от творческого подходе к высокому искусству воевать. Император, случалось, заигрывал с Англией, что ничего хорошего России никогда не сулило.

Он был склонен к мистицизму и театральному жесту. Впадал в восторг, что Мальтийский рыцарский орден, спасаясь от Наполеона, юркнул под защитную российскую царскую мантию, а сам Павел с 1798 года и до своей гибели в 1801 году значился великим магистром этой неоднозначной организации. Что было отражено и в бесконечно длинном полном титуле российского императора.

Узнаваемые очертания креста Иоанна Иерусалимского, более известного как мальтийский крест, с подачи Павла Петровича оказался даже на российском гербе. А кроме того, стал нагрудным знаком лейб-казаков, причем раз и навсегда.

Казалось бы, что общего между иоаннитами и православными казаками? Это же разные полюса мироздания! Но вот такой оказалась причуда истории.

Нагрудный знак лейб-гвардии Казачьего полка

© Пресс-служба Государственного исторического музея

Парадная сторона царя-мистика

Тем не менее совсем уж профаном в военном деле Павел не был. В конце концов это было главным его увлечением в жизни. Император прекрасно понимал, что за ценная боевая единица – отборное казачье подразделение.

А уж парадно-ритуальную сторону дворцовой жизни Павел Петрович чтил более, чем многое другое. Лейб-казаки вместе с лейб-гусарами должны были стать ее украшением и своеобразной оригиналинкой, которой не могли похвастаться другие европейские дворы.

Дебют лейб-казаков павловских времен состоялся в ходе церемонии переноса тела Петра III из Александро-Невской лавры в Петропавловскую крепость.

Павел считал, что его отец должен покоиться в императорской усыпальнице рядом с Екатериной II. Склонный к экстравагантным церемониям царь короновал прах своего отца. Тот ведь не прошел через эту процедуру при жизни, оттого и похоронили его вне Петропавловской крепости, причем одетым в чуждый русскому оку мундир голштинских драгунов.

Тогда же Павел повторно короновал и свою мертвую мать.

Этими действиями новый император подчеркивал, что законным правителем был Петр III, а Екатерина II как бы всего-то являлась женой при своем муже. Попытка вычеркнуть из истории "век золотой Екатерины" состоялась, хотя и предсказуемо не увенчалась успехом.

Законность своих притязаний на трон политической пляской вокруг родительских гробов Павел обозначал в первую очередь.

Торжественность странным и небывалым для России ритуалам, так уж судьба распорядилась, придавали лейб-казаки. Они же и за порядком в ходе церемоний присматривали и, как обычно, символизировали неразрывную связь престола с народом.

Затем казаки-гвардейцы совершили переход в Москву, где участвовали в торжествах по случаю коронации императора Павла. Противоречивые по духу и настроениям мероприятия, конечно. Но они тоже были непременной частью казачьей службы при дворце.

В скольких парадах и смотрах лейб-казаки приняли участие при Павле I – это даже и посчитать сложно. Император был большим любителем массовых мероприятий на плацу.

Военная же часть полковой истории этого периода куда сдержанней: неудачный десант в составе экспедиционного корпуса генерала Германа в Голландию, довольно бесполезное патрулирование берегов Финского залива…

В последнем моменте некоторые историки видят хитрый умысел противников императора. Дескать, они давно плели интриги и готовили дворцовый переворот, а для успешного его проведения следовало услать казачий конвой подальше от места предстоящих событий. При Павле оставались только его любимцы из лейб-казачьей уральской сотни, но и их удалось нейтрализовать.

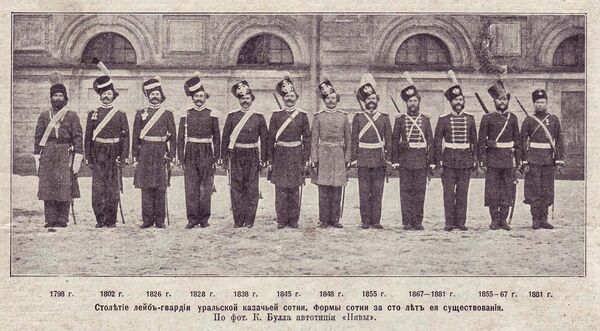

Образцы формы лейб-казаков уральской сотни XVIII-XIX веков. Журнал "Нива"

© Общественное достояние

"Среди казаков сохранилась следующая легенда, – писал исследователь истории казачества Борис Хрещатицкий. – Когда удалось злым врагам царским удалить от государя верных слуг его лейб-казаков и задумали они то же проделать и с уральцами, которых также жаловал Павел Петрович, то тут им представилось затруднение".

Коварными ухищрениями заговорщики дистанцировали от императора и основную часть уральских казаков, но "небольшая команда" продолжала при нем состоять безотлучно. Пришлось снова прибегнуть к хитрости.

В ночь убийства Павла из Михайловского замка выехала глухо зашторенная царская карета, а уральцам передали, мол, государь внезапно собрался в Павловск. Те стремительно оседали коней и догнали карету, чтобы ее сопровождать.

"Уряднику, что у дверки ехал, чудно показалось – и ни разу-то царь-батюшка из кареты не выглянул, с казаками, как бывало, не здоровался, – сообщал своим читателям историк Хрещатицкий. – Перемолвился урядник со станичниками, да тихонько с коня дверку кареты и приоткрыл, – глянь, а карета-то пустая".

Казаки почуяли беду, опрометью метнулись назад, даже коней загнали. Но было поздно. Цареубийство уже свершилось.

Костры военного счастья

Звездный час лейб-казаков пришелся на правление Александра I. Император, взошедший на престол в такой драматической и страшноватой даже ситуации, буквально переступив через труп убитого заговорщиками отца, тем не менее стал символом больших побед русского оружия. Прозвище Благословенный далеко не каждому монарху дается.

Александр Павлович сделал выводы из бесславной кончины своего предшественника. Безопасности своей особы он уделял больше внимания, чем его отец.

Портрет императора Александра I кисти С.С Щукина

© Общественное достояние

Коронацию новый царь совместил с раздачей всяческих милостей подданным. Чины лейб-гвардии Казачьего полка получили прибавку к жалованию. Скажем, полковник вместо 1200 рублей в год стал получать 1397, а вахмистр вместо 95 рублей и 80 1\4 копейки – 97 рублей 75 копеек. Августейшая логика вполне понятна, верные слуги должны быть довольны своим материальным состоянием.

Александровская эпоха – время постоянных войн и выдающихся побед. Россия не просто стала важнейшим геополитическим игроком Европы, но урезонила главного безобразника XIX века Наполеона Бонапарта.

В калейдоскопе походов и сражений того периода особняком стоит "Битва народов". Наш портал неоднократно рассказывал о ней. Но тут грех не воспользоваться подвернувшимся поводом и еще раз не упомянуть эту потрясающую баталию под Лейпцигом.

Помимо своего громадного влияния на исход Заграничного похода, антинаполеоновские войны вообще и наведение порядка на континенте – это еще и роскошная иллюстрация взаимодействия национального лидера и военной элиты. В нашем случае царя Александра I и лейб-казаков.

Монарх был на передовой, такой уж был в ту пору обычай. Может быть, конечно, русский император и не ходил в атаку, саблей не размахивал, но оперативные решения принимал тут же, в эпицентре событий. И рисковал, как и любой участник реального боевого столкновения. Впрочем, Александр I мог быть относительно спокоен. Рядом с ним находились верные лейб-казаки.

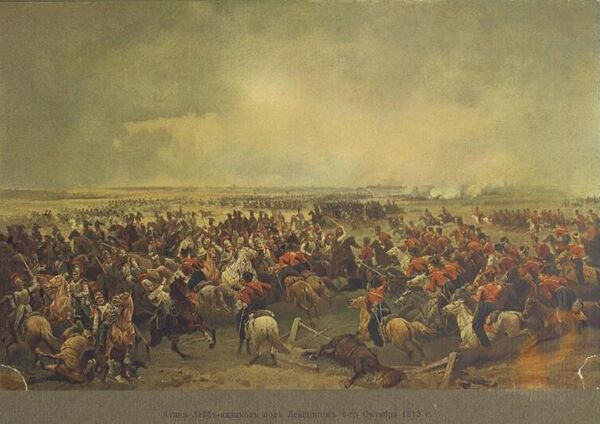

Атака лейб-казаков под Лейпцигом 4 октября 1813. Иллюстрация из книги "История Лейб-гвардии казачьего его величества полка. 1775-1813-1875-1913", Санкт-Петербург, 1913

© ФГБУ "Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина"

В книге "Лейпциг 1813 – 4-го октября – 1913", выпущенной в Санкт-Петербурге к вековому юбилею битвы, об этом рассказывалось так:

"Успешное в начале наступление французской кавалерии привело Наполеона в восторг; он, уверенный в прорыве центра союзных армий, так не сомневался в разгроме их, что даже послал королю саксонскому, в Лейпциг, поздравление с победой… И вдруг вся начертанная в уме его картина меняется: молодецкая фланговая атака лейб-гвардии Казачьего полка способствует восстановлению боя в центре союзных армий… Возобновившееся дружное нападение союзных войск на всех пунктах позиции показывает Наполеону уже не победу, а страшную опасность, в которой находится его армия".

Там же, в размеренной, по-фронтовому уютной даже, несколько лирической форме, говорилось о концовке этой страшной битвы:

"Ночь уже спускалась на землю, когда император Александр съехал с холма и направился к деревне на ночлег в сопровождении своего неизменного конвоя лейб-казаков. Весело затрещали казачьи костры, и у их приветливых огоньков грелись промокшие казаки, поделяясь впечатления. А там, вдали, в эту же дождливую осеннюю ночь, при свете других костров, мрачно ходил взад и вперед Наполеон у своей ставки – он чувствовал, что решается его участь".

Казалось бы, и там, и там костры, но какие они разные. Одним сулили славу, другим оглушительное падение. Наши победили. Счастливый император Александр I буквально на следующий день осыпал героев "Битвы народов" наградами:

"Государь-император изъявил Л.-гв. Казачьему полку свое полное благоволение и в тот же день наградил орденами: полкового командира графа Орлова-Денисова св. Владимира 2-й ст., полковников: Ефремова св. Георгия 3-й степени, Протопопова св. Георгия 4-й степени…"

А дальше шел впечатляющий список награжденных офицеров и рядовых донских и черноморских казаков.

И как вершина народного признания – фольклорные композиции. Скорее всего, это не самая высокая поэзия, несколько неуклюжая, зато искренняя и точно героическая. Как в этом куплете из "Песни лейб-казаков":

"Русский царь меж ними главный,

С ним начальники толпой,

При царе лихой и славный

Лейб-казачий был конвой".

В историческом очерке "Собственный его императорского величества конвой 1811–1911" есть такой проникновенный эпизод, подбивающий итог битве при Лейпциге:

"Казаки увидели, как государь принял рапорт от их полкового командира, как поднял он высокое чело свое к небу и положил на груди своей два раза крестное знамение. Вместе с государем набожно закрестились казаки".

Медаль в память постройки русского храма на месте Лейпцигского сражения. Иллюстрация из книги "История Лейб-гвардии казачьего его величества полка. 1775-1813-1875-1913", Санкт-Петербург, 1913

© ФГБУ "Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина"

Любовь до гроба

Связь между императором Александром I и его лейб-казаками была прочнейшая, пожизненная. Тот случай, когда буквально до гробовой доски.

"Всю жизнь провел в дороге, а умер в Таганроге", – говорили об этом царе. Действительно, внезапная и вызвавшая множество кривотолков, а позже и легенд вперемешку с мифами, кончина императора Александра Павловича застала его на территории Войска Донского 19 ноября 1825 года.

К визиту монаршего семейства в Таганрог были стянуты находящиеся на льготе 1-й, 3-й и 6-й эскадроны лейб-гвардии Казачьего полка: для патрулирования улиц и охраны дворца. Но смерть императора коренным образом сменила функционал конвоя.

"Тело императора Александра I поставлено было в Таганрогском соборе и находилось там до 20 декабря. Во все это время лейб-казаки занимали караул в соборе и при дворце императрицы, а у гроба, на часах, стояли офицеры лейб-гвардии Казачьего полка", – сообщает изданная в Санкт-Петербурге в 1876 году "История Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка". Особую ценность этой книге как историческому документу придает тот факт, что составлена она была непосредственно офицерами подразделения.

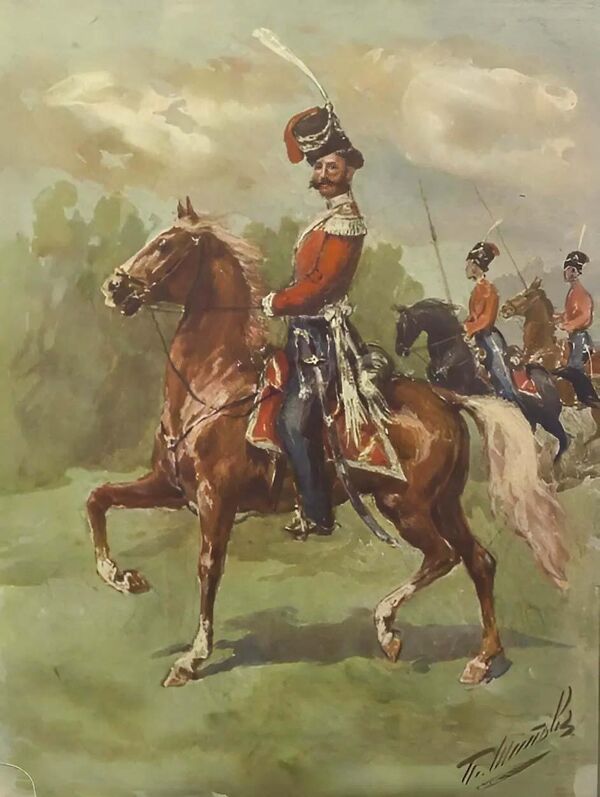

Лейб-казак. Иллюстрация из книги "История Лейб-гвардии казачьего его величества полка. 1775-1813-1875-1913", Санкт-Петербург, 1913

© ФГБУ "Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина"

Усопшего император предстояло с почестями доставить в столицу. Распорядителем траурного картежа стал командир лейб-казаков генерал-адъютант граф Василий Орлов-Денисов.

Предполагалось, что донцы-гвардейцы сопроводят усопшего до самого Санкт-Петербурга. Но Орлов-Денисов сначала счел это невозможным:

"Переходы делались от 50 до 60 верст в день, часто на рысях, без дневок: такого длинного пути не могли бы вынести одни и те же лошади".

Граф принял решение, что траурную процессию лейб-казаки сопроводят до Бахмута. С тем чтобы дальше "находились бы при ней части войск, расположенных по пути". Ночлеги назначались в селах, имевших церкви.

"Гроб, в котором покоилось тело усопшего императора, был очень тяжел, а потому для перенесения гроба с колесницы в церковь и для обратной постановки гроба на колесницу выбрано было 16 лейб-казаков, отличавшихся особенною силою и более ловких", – находим мы подробности печального мероприятия в "Истории Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка".

Но в Бахмуте в изначальный план генерала пришлось внести поправки. Лейб-казаков сменил уланский полк.

Уланы "с первого раза приступили к тому так неловко, что граф Орлов-Денисов был вынужден оставить эту обязанность по-прежнему за лейб-казаками, для чего 2 унтер-офицера и 16 казаков шли при колеснице до самого Петербурга".

За образцовое выполнение этого непростого задания новый император Николай Павлович произвел двух унтер-офицеров в корнеты, а рядовых казаков – в унтер-офицеры. Все они были взяты к высочайшему двору камер-казаками (личными телохранителями членов царской фамилии).

Граф Орлов-Денисов был удостоен производства в чин генерала от кавалерии.

Царская милость: форма и содержание

Одним из первых распоряжений вступившего на престол императора Николая Павловича было исполнение воли его предшественника: "Лейб-казаки увенчались Георгиевскими штандартами и серебряными трубами".

"Нашему Лейб-гвардии Казачьему полку. В награду знаменитых подвигов, мужества и храбрости, оказанных в минувшую достославную войну против французских войск, пожалованные сему полку в Бозе почившим государем императором Александром Павловичем серебряные трубы повелеваем употребить на службу Нам и Отечеству", – говорилось в высочайшем повелении от 4 июня 1826 года.

Была недвусмысленно продемонстрирована преемственность в отношении монарха к лейб-казаками.

Портрет императора Николая I Павловича

© Общественное достояние

"Император Николай Павлович с первых же лет своего царствования стал являть Лейб-гвардии Казачьему полку особенное монаршее расположение, которое и сохранилось к нему во всю свою жизнь. В свою очередь лейб-казаки были проникнуты убеждением, что император Николай Павлович особенно, отечески расположен к ним", – указывалось в "Истории Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка" (1876 год).

Николаю I российское казачество обязано возникновением такого уникального явления, как "августейший атаман". Вызревало оно постепенно.

В 1826 году император подарил своему сыну, наследнику престола Александру Николаевичу (будущему царю-освободителю Александру II), мундир лейб-гвардии Казачьего полка.

Это была не просто униформа, а важный символ, которому действующий монарх придавал серьезное значение. Николай Павлович вообще трепетно относился к военному обмундированию, а уж в этом случае подарок был с дальним прицелом. Причем в государственном масштабе.

В 1827 году действующий царь Николай I установил, что теперь наследник престола до своего восхождения на трон будет являться "августейшим атаманом всех казачьих войск". Затем, пусть и почетная, церемониальная, но невероятно значительная должность передавалась следующему наследнику.

Проще говоря, раньше, чем стать императором, цесаревичу полагалось побыть казачьим атаманом.

Первым августейшим атаманом стал сын императора великий князь Александр Николаевич. Всего же таких предводителей казачества в истории России было всего-то пятеро.

Весной 1831 года Николай I принял на себя звание шефа лейб-гвардии Казачьего полка.

А осенью 1837 он "вновь выразил особое монаршее благоволение к полку, повелев состоять в нем августейшему атаману всех казачьих войск" – наследнику престола Александру Николаевичу, "имевшему мундир Лейб-гвардии Казачьего полка с 1826 года".

Портрет Александра II Николаевича

© Общественное достояние

Откуда у императора Николая Павловича было такое удивительное расположение к казакам и даже к их форменной одежде? Между прочим, далеко не пустой вопрос.

Вот версия, предложенная писателем Вольдемаром Балязиным:

"3 августа 1839 года голландский полковник Гагерн утром видел Николая в русском мундире, ибо он принимал парад Кадетского корпуса, в полдень – в мундире австрийского генерала, так как он наносил визит приехавшему в Петербург австрийскому эрцгерцогу Карлу, а час спустя на Николае был прусский мундир, потому что 3 августа был день рождения короля прусского. Но бывали дни, когда Николай переодевался и по шести раз. Более всего шел ему лейб-казачий мундир, и Николай носил его чаще и с большим удовольствием, чем какой-либо иной".

Казачий мундир царю, человеку видному, статному, двухметровому, широкоплечему, действительно шел. Как впрочем и экипировка других российских и закордонных подразделений. Но объяснить все лишь тягой Николая I к военной форме было бы слишком поверхностно. Особенно с учетом небывалого, единственного в отечественной истории факта, на котором мы сейчас остановимся.

Так офицеры подразделения описали в "Истории Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка" образца 1876 года первое свое общение с императором Александром II после смерти его отца.

"А вы, казаки, должны помнить, что в моем отце потеряли вашего общего отца и благодетеля. О, как он искренне любил вас. Он даже, умирая, завещал мне похоронить его в вашем казачьем мундире", – сказал новый царь.

Николай I оказался единственным русским монархом, погребенным в мундире лейб-гвардии Казачьего полка. Скажем, император Александр II, когда пришло его время убыть в мир иной, был одет в мундир Преображенского полка.

Николай Павлович ушел в вечность казаком… А смерть – это такой момент, когда не до мелочей. Речь может идти только о серьезных вещах, несомненных. В императорском завещании тем более.

Портрет Николая I в мундире лейб-гвардии Казачьего полка. Э. Ю. В. Менерт

© Русский музей

Нагайки, пики, шашки государственной стабильности

Впрочем, объяснить подобную приязнь, сдается, не так и сложно. В начале своего царствования Николай Павлович пережил мощнейшую психологическую травму. Государственная измена, да еще и на каком уровне!

Движущей силой декабристской смуты 1825 года стали науськанные зарубежными, в первую голову английскими агентами влияния, да и всякими отечественными масонами гвардейские офицеры.

Император был обескуражен. Как же так? Совсем недавно эти же самые блестящие офицеры, благородные дворяне вместе с его отцом сотрясали Европу, брали Париж, бились за Родину, и вдруг такой жуткий поворот.

Лейб-казаки тоже в Париж входили. Их бивак стоял прямо на Елисейских полях. Но главное отличие казачьих гвардейских офицеров от их армейских коллег состояло в том, что из первых ни один в заговоре против царя участия не принимал.

О нижних чинах и говорить не стоит. Тяжело представить даже, как надо казаку с коня упасть и папахой стукнуться, чтобы надумать рушить собственную Отчизну.

Казаки – державники по своей глубинной сути, опора государства и престола. Что они и доказывали раз за разом делами, каждодневными подвигами и до, и на фоне, и после бунта декабристов.

В правление Николая Павловича казаки и элитный их отряд – лейб-гвардия – держали порядок в стране, давали по сопаткам смутьянам, как неоднократно бывало, например, в Царстве Польском. И зарубежные, венгерские, допустим, территории приводили казачьими нагайками к умиротворению.

Простые донские, кубанские, уральские парни, куда как менее изощренные, чем дворяне из прочих гвардейских частей, понимали, что их благополучие находится в прямой зависимости от стабильности и спокойствия в стране. И, как могли, работали над этой задачей.

Царь это ценил. Казаки отвечали монарху взаимностью. Все просто. Такова логика русской имперской жизни.

Руслан Мармазов