Русская Арктика. Богатства приросли казачьими острогами

© Историко-архитектурный комплекс "Обдорский острог"

Тот факт, что казаки до Китая Россию раздвинули и только по недоразумению законно прибранная ими к рукам Русская Америка в какой-то момент перестала быть русской, у нас каждому известен. Даже специальных книг можно не читать, послушай только песни – там все доступным языком и нараспев сказано.

Но движение казаков на восток непременно влекло за собой и движение на север. В итоге сегодняшняя Россия владеет бескрайней русской Арктикой, гигантской, не стратегически даже, а жизненно важной зоной наших национальных интересов.

Мировые тенденции нашептывают, а когда уже и кричат в полный голос, что именно здесь, в районе суровой и малодоступной, но такой заманчивой "папахи" Земли, будет твориться будущее планеты. Вот увидите, очевидным это станет даже скорее, чем многие мыслят. Кто владеет Арктикой, тот влияет на судьбы всего человечества.

И будет не просто уместно, а по меньшей мере вежливо, что ли, отдать дань глубочайшего уважения незамысловатым казачьим острогам, немудреным деревянным сооружениям, с которых и началось русское господство по обе стороны Северного полярного круга.

Их было огромное число. Какие-то выросли затем в крупные города и центры российского влияния на наши самые жесткие, студеные, но богатейшие территории. Иные исчезли, выполнив свою миссию, но остались в нашей памяти как места беспримерного, будничного казачьего подвига.

Мы пробежимся только по некоторым казачьим острогам, знаковым, определившим на многие века тому вперед вектор российского развития. Пойдем с востока на запад, как солнце ходит. Хотя казаки, конечно, в былые времена шли, наоборот, навстречу дневному светилу. И зашли весьма далеко в самом лучшем понимании этой фразы.

Анадырский острог

Капелька истории. Анадырский острог возник как опорный пункт знаменитой экспедиции Семена Дежнева, казачьего атамана, который, помимо прочих приключений, открыл пролив между Евразией и Америкой. Только по капризу судьбы тот не носит теперь его имени, называясь Беринговым проливом. А вот мыс Дежнева есть.

Это не единственный казачий эпоним на глобусе, но один из самых значительных. Все же, что ни говорите, а это крайняя северо-восточная точка не только Чукотки и России, но крупнейшего материка земного шара.

Дежнев рвался в те лютые края не за славой, а из желания расширить ресурсную базу, получить, как говорили тогда, "государеву прибыль". Держава настоятельно требовала поступлений, казаки их всеми силами обеспечивали. Пушнина, киты, моржи, рыба, бивни мамонтов – все это входило в круг интересов группы Дежнева. Попутно описывались неведомые земли, рисовались карты – это был побочный продукт казачьей деятельности.

В 1648–1649 годах экспедиция Дежнева развернула на реке Анадырь зимовье, переросшее позднее в острожек и важный опорный пункт. Просторы там обширные, перспективные до чрезвычайности, но малолюдные.

В Анадырском остроге и близлежащем селении Маркове никогда не находилось уж слишком много казаков. Так, полста сабель, это в XVII–XVIII веках. Но зато казаки смиряли местное население, несли тому просвещение и православную веру, роднились с чукчами, сохраняя при этом русский язык и культуру. А еще отваживали от этих мест алчно посматривающих на них американских хищников.

К слову, одно время в Анадырском остроге служил тобольский казак Курбат Иванов, первым закрепивший российское присутствие на Байкале. Смекнул, выходит, что озеро это очень даже может нам пригодиться. Он же, по данным, собранным атманом Иваном Москвитиным, составил первую карту Дальнего Востока.

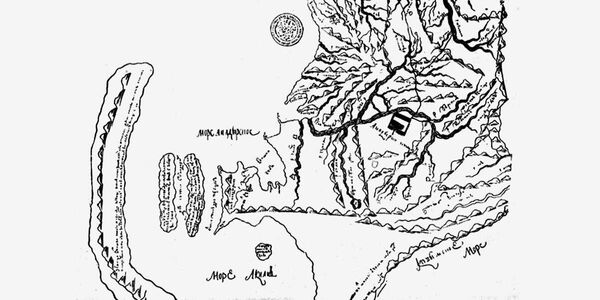

Анадырский острог на карте одного из местных приказчиков Ивана Львова, 1710–1714

© Общественное достояние

Книжная полка:

- —"Край, орошаемый рекой Анадырь, известен русским с конца первой половины XVII века. Казаки, открывшие и завоевавшие Анадырь под власть Белого царя, вывозили оттуда много моржовой, мамонтовой кости и пушнины".

- —"Историю Чукотской земли можно резюмировать так. Казаки, открывшие эту землю, будучи землеискателями по преимуществу, воюя с чукчами и объясачивая их, шли вперед. Но идти на восток было некуда, ибо они дошли до берега океана. Повернув к югу, они дошли до Камчатки".

- —"Северные казаки, вступая в браки с инородческими женщинами, имели детей с примесью инородческого типа, который, переходя из рода в род, сделал марковца трудно отличаемым по лицу от чукчи. Но, утратив русский тип, марковец вполне сохранил язык своих предков, их веру и обычаи".

- —"На побережье Чукотской земли развевался американский флаг, многие чукчи успели побывать в Сан-Франциско, и весьма многие объяснялись на английском. Такой порядок вещей был признан ненормальным".

Из книги главного редактора газеты "Приамурские ведомости" Антона Сильницкого "Поездка в Камчатку и на р. Анадырь", Хабаровск, 1897 год.

Сегодня. Город Анадырь: 64°44′ с. ш. 177°31′ в. д. Административный центр Чукотского автономного округа площадью 721,5 тыс. кв. км. Это 4,2 % от всей территории России. На всякий случай Чукотка – это полторы Франции, или пара Германий, штуки три с лишним Великобританий, десяток Ирландий...

Зачем нам эта точка на карте? Если говорить о полезных ископаемых Чукотки, причем вскользь, буквально скороговоркой, то это нефть, природный газ, уголь, золото (и рудное, и россыпное), серебро, олово, вольфрам, молибден, хром, сурьма, ртуть, медь, уран. И еще кое-что по мелочи, алмазы, то да се. И давайте не забывать – из Чукотки России, если вдруг что, наиболее комфортно дотягиваться до территории главного нашего противника – США. Здесь у нас с ними имеется общая граница.

Ленский острог

Капелька истории. Ленский острог, называемый еще Якутским, был очень южным селением. Разумеется, относительно многих других казачьих укреплений, устремивших взгляды в сторону Северного полюса. Шутка ли, целых 4 градуса ниже полярного круга. Тем не менее это субарктическая зона, территория многолетней мерзлоты и прочих малопригодных для выживания человека показателей.

В XVII веке казаки двинулись в эти края даже с двух сторон – вверх и вниз по течению Лены. Собственно, первое донесение об обширной и обильной дарами природы и населенной якутами земле поступило в Тобольск, центр управления русской Сибирью, от мангазейских казаков. Было это в 1620 году при первом царе из династии Романовых – Михаиле Федоровиче.

Основателем Якутского острога заслуженно считается командир казачьего отряда особого назначения енисейский сотник Петр Бекетов.

Как писал член-сотрудник Императорского Русского географического общества Василий Приклонский в вышедшей в свет в 1896 году "Летописи Якутского края", тот в 1632 году заложил острог Якутский на месте, называемом Чуковым полем, "верстах в 70 ниже теперешнего местоположения г. Якутска".

Через десяток лет острог был перенесен, и следы его существования до сих пор обнаруживают археологи в центре современного Якутска.

Ленский острог стал важной отправной точкой для продвижения и закрепления русской цивилизации на севере и востоке Евразии. Аборигенное население тут было отнюдь не простым. Казакам и повоевать пришлось изрядно. Но со временем притерлись, местные жители признали покровительство московского царя, казаки на якутках переженились…

К слову, казак-первопроходец Семен Дежнев к своему громкому успеху двигался именно из Якутского острога, русского опорного пункта в Сибири. А женат он был на якутке.

Петр Бекетов Ленским острогом не ограничился, еще не раз и не два строили казаки под его командованием укрепления в диких и неприступных, казалось бы, местах, чтобы там потом расцвели города Нерчинск, Олекминск, Чита.

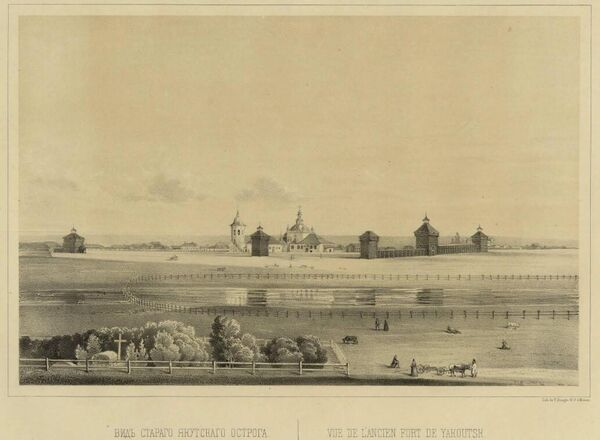

Вид старого Якутского острога

© Общественное достояние

Книжная полка:

- —"Завоевание Ленского бассейна началось одновременно с двух сторон. В 1629 г. на Вилюе появился отряд мангазейских казаков, пришедших через Нижнюю Тунгуску. В 1631 г. вниз по Лене спустился отряд енисейского атамана Галкина. Енисейские служилые люди под командой сотника Петра Бекетова построили в 1632 г. на правом берегу Лены в земле бетунцев "острог" и, опираясь на него, в течение 1932–1633 гг., после сравнительно слабого и разрозненного сопротивления отдельных племен и их тойонов, подчинили себе все близлежащие якутские племена".

Из статьи этнографа Сергея Токарева "Из истории якутского народа", опубликованной в научном журнале "Вестник древней истории", №1, 1938 год.

- —"Якутск возник в виде деревянной четырехугольной крепости с башнями, брустверами, амбразурами, бойницами и т.п., вероятно, по всем требованиям самобытной казачьей фортификации того времени. Внутри крепости находились амбары для провианта и склада пушнины".

Из книги Василия Приклонского "Летопись Якутского края, составленная по официальным и историческим данным", Красноярск, 1896 год.

- —"В челобитной Енисейского острога казака Проньки Васильева, поданной в Сибирский приказ 30 ноября 1639 года, написано, что он, Васильев, с сыном боярским Петром Бекетовым в Якутском остроге поставили острог и аманатов поймали".

Из книги "История Якутского острога. 1639–1644", Синодальная типография, 1909 год.

Сегодня. Город Якутск: 62°02′ с. ш. 129°44′ в. д. Столица Республики Саха (Якутия). Город трудовой доблести. Один из самых быстрорастущих городов России. Площадь Якутии – 3084 тыс. кв. км. Уж до чего огромна Чукотка, а тут таких 4 с лишним влезет. Вообще-то, Якутия чуть меньше Индии, зато существенно больше Аргентины. Италия на этой территории с десяток раз поместится. Итак, чисто для хохмы, это 100 территорий Бельгии или 6410 – Андорры. Регион раскинулся в 3 часовых поясах. Более половины Якутии находится в Арктической зоне. Не самые простые для проживания места, но невероятно богатые.

Зачем нам эта точка на карте? "Это республика с колоссальными, поистине планетарными запасами минеральных ресурсов. Без всякого преувеличения", – говорит Президент России Владимир Путин.

Якутия занимает лидирующие позиции в стране по добыче алмазов, золота, сурьмы, нефти, газа, угля. Здесь впечатляющие запасы редкоземельных элементов, серебра, свинца, цинка, вольфрама, урана, ртути. По алмазам так и вовсе никто в мире больше не добывает. В Якутии колоссальные площади покрыты лесами. О гидроресурсах можно было бы отдельно поговорить, если бы их не затмевал блеск алмазов.

Обдорский острог

Этому небольшому, но исключительно важному казачьему фортификационному сооружению в этом году исполняется 430 лет.

Обдорский острог в низовьях, на правом берегу реки Оби заложили казаки во главе с князем Петром Горчаковым, представителем известного и разветвленного русского дворянского рода. Понятно, что в эти дикие (и тут ни малейшего сгущения красок) места они прибыли не просто так. В 1595 году сюда для наведения порядка с подачи воеводы Микифора Траханиотова был направлен ограниченный казачий контингент.

Местные остяки и самоеды расшалились, вот и пришлось пойти на такую строгую меру. Воевода по этому поводу получил соответствующие указания из Москвы.

Хотя знаете, когда сегодня читаешь подобные строки, представляя средства связи и инфраструктурные возможности XVI века, невольно понимаешь, что это были за грандиозные, сложнейшие, возможные только с непосредственным участием Господа нашего перемещения.

Безумство храбрых конквистадоров, отправлявшихся за сокровищами Нового Света, меркнет на фоне рядовой, в общем-то, казачьей операции на краю русской ойкумены. Климат воображаете себе? Дороги? А до ближайшего центра очень относительной цивилизации Березова верст эдак 400–500. И никакого золотого города Эльдорадо в перспективе. Пушнина, рыба, кость – это да. Но до реальных богатств этой земли дотянуться удалось лишь много позже. Казаки Горчакова об этом и не думали.

Обдорский острог значит "приобский" на коми-зырянском языке. Журнал "Нива" за 1878 год пояснял своим читателям, что Обдорск – это по-самоедски "Сане-Харат", то есть мыс-город. Это уже куда созвучней теперешнему названию Салехард (так Обдорск стал именоваться с 1933 года).

В 1635 году острог удостоился названия Обдорской заставы. В 1672 году в подготовленном Посольским приказом "Царском титулярнике" впервые появилось геральдическое обозначение Обдорска: "В серебряном поле черная лисица с червлеными (красными – Прим. ред.) глазами и языком". У российского царя среди прочих его многочисленных титулов значилось и "князь Обдорский".

Нам, жителям далекого от тех событий XXI века повезло, что в Обдорске отбывал свой срок политический ссыльный Виктор Бартенев. Так случается: ему не повезло, а нам повезло.

Этот вольнодумец марксистского покроя вел себя в Обдорске прилично, да еще и использовал вынужденное пребывание в столь экзотических местах с полной нагрузкой. Он изучал местную историю и нравы, хитрую этнографическую композицию здешнего населения, причем делал это талантливо. Благодаря его публицистике сегодня мы имеем много интересных данных о старом Обдорском остроге и выросшем из него селении.

Правда, Бартенев находился в ссылке в конце XIX века, а это примерно посередине между строительством острога и нашими днями. Но что-то подсказывает, что с XVI–XVII веков до XIX века время текло гораздо медленней и перемены происходили куда поступательней, чем с XIX по XXI век. К тому же Бартенев умел красиво и емко формулировать. И уж роль-то казаков в освоении данной территории проступает в его заметках ярко и гротескно. Вот извольте:

"Основанный в начале XVII столетия казаками – покорителями Сибири, Обдорск долгое время существовал как крепость, служившая оплотом и убежищем русских удальцов". Пишет Бартенев в книге "На крайнем северо-западе, очерки Обдорского края", Санкт-Петербург, 1896 год.

Или вот оттуда же:

"Значительная часть русского населения – это бывшие березовские казаки. В 1881 году березовское казачество было уничтожено, и казаки должны были приписаться к местным обществам или образовать новые. Таким путем возникло Обдорское сельское общество".

Выстроенный казаками Обдорский острог был форпостом русских владений на севере, центром торговли, православного миссионерства и просвещения. Не станем криводушничать, разница между русской и местной кочевой цивилизациями была колоссальной. Для того чтобы притереться и прийти к сколько-нибудь конструктивному сосуществованию, понадобилось немало времени.

Первые годы (а может, и десятилетия) русские купцы вынуждены были переплывать реку, раскладывать свои товары на берегу и уходить обратно, чтобы туземное население робко вышло к месту торговли, если так можно назвать подобное явление, заинтересовалось чем-то и оставило вместо выбранных товаров свою цену – шкурки зверьков, например.

Православным батюшкам пришлось приложить все свои педагогические таланты, помноженные на библейских масштабов терпение, чтобы донести слово Божье хотя бы до некоторых прочно замурованных шаманами в кокон диких традиций и предрассудков душ.

Да чего там говорить, простая русская баня в этих широтах стала значительным цивилизационным прорывом и грандиозным фактором оздоровления населения.

А началось все с казачьего отряда под руководством князя Горчакова. Десять лет назад благодарные потомки установили скульптурную композицию –Поклонный крест, с которого, началось селение на Северном полярном круге. На переднем плане – Петр Горчаков с широко раскрытыми, как бы несколько удивленными глазами.

Можно, конечно, истолковать его выражение лицакак "куда же это, братцы, нас занесло?". А можно приписать князю провидческие качества, дескать он уже тогда догадывался, что за бесценные земли прирезают его казаки к карте России.

Памятник расположен в реконструированном Обдорском остроге, возведенном, как и в старину, без единого гвоздя в Салехарде.

Памятник казакам – основателям Салехарда, историко-архитектурный комплекс "Обдорский острог"

© Фото из собрания Андрея Ляха

Сегодня. Город Салехард: 66°32′ с. ш. 66°36′ в. д. Административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Город трудовой доблести. Неформальная столица Северного полярного круга.

Зачем нам эта точка на карте? В Ямало-Ненецком автономном округе находится 136 нефтяных, нефтегазовых, газонефтяных, нефтегазоконденсатных месторождений. Почти 15% от всех нефтяных запасов России. Здесь самое большое в стране месторождение хромовых руд. Есть не имеющие аналогов в мире поделочные камни. А еще – золото, свинец, мрамор, фосфаты, марганец, ванадий, титан, железо, медь, никель, кобальт, молибден, кадмий, германий, ртуть, мышьяк, селен, алюминий, уран, серебро. Впрочем, о традиционных и изначальных пушнине и рыбе тоже забывать не стоит.

Книжная полка:

- —"Обдорск находится под самым Северным полярным кругом, на р. Полуе, недалеко от впадения в Обь. Это последний населенный пункт на севере в приобском крае, последний шаг русской цивилизации".

- —"Постоянное общение с инородцами привело к тому, что почти все обдоряне хорошо говорят по-остяцки и по-самоедски. Остяки же вообще плохо понимают по-русски, а самоеды, вечно кочующие в тундре, и вовсе не знают русский язык. Русские иногда говорят по-остяцки и между собой".

Из очерка Виктора Бартенева "На крайнем северо-западе Сибири", включенного в географический сборник "Азиатская Россия", Москва, 1915 год.

- —"В Обдорске же учреждена миссионерская школа, в которой обучаются остяцкие и самоедские мальчики. Но нужно сознаться, что, несмотря на все усилия миссионеров, христианство распространяется среди инородцев весьма медленно и что по быту и образу мыслей здешние крещенные остяки и самоеды остаются по-прежнему язычниками".

Из журнала "Нива" №18, 1878 год.

- —"После длинных ночей иной раз едва хватает трех- или четырехчасового дня, чтобы расчистить проходы к дверям да освободить от снега окна. В эту пору идет торопливая деятельность в Обдорске: готовятся к приему гостей долгожданных, готовят для них необходимейший предмет торговли – хлеб. Пекут его в виде ковриг. Многие напекают до 10 000 ковриг; всего же пекут в Обдорске для продажи гостям до 80 000 ковриг черного хлеба".

Из книги Дмитрия Тимковского "Наша страна", Москва, 1910 год.

Кольский острог

Капелька истории. Интереснейшее место – острог на остроконечном мысе, образуемом устьями рек Туломы и Колы, впадающих в Кольский залив Северного Ледовитого океана. История его оригинальна и поучительна.

Прежде всего эти земли можно смело отнести к древним, исконным русским владениям. Архангельский историк и архивист конца XIX– начала ХХ века Николай Голубцов указывал, что колония Кола впервые упоминается в грамоте новгородцев 1264 года князю Ярославу Ярославичу Тверскому среди волостей, принадлежавших Новгороду. А промысловая и рыболовецкая база тут, по всей видимости, существоваладаже раньше.

В 1582 году здесь был гостиный двор. Тогда же бывший опричник, воевода Максак Федорович Судимантов выстроил на Коле первый острог или бруствер – 4 башни с бойницами, бревенчатая ограда, ров вокруг. Наличие фортификационного сооружения морально травмировало прибывшего сюда датского посланника. На что Судимантов резонно ответил, дескать, "частокол поставлен вокруг Колы для защиты от морских разбойников".

Это было чистой правдой. Соседство с датчанами, норвежцами, финнами заставляло постоянно держать ухо востро. Сейчас эти народы прикидываются мирными, беззлобными. В значительной степени именно потому, что в былые времена они с завидной регулярностью, пару-тройку раз в век, выхватывали, скажем так, кренделей от русских.

С XVI века и до самой рубки окна в Европу в районе нынешнего Санкт-Петербурга Кольский острог являлся для России как минимум форточкой в Европу. Помимо прочего, тут выкристаллизовался значительный транзитный торговый пункт, через который, скажем, знаменитое сольвычегодское купеческое семейство Строгановых осуществляло свое коммерческое сношение с западноевропейскими рынками.

Как водится, иноземцев все это крайне раздражало. В конце концов, их озабоченность вылилась в "горячую" стадию борьбы за Кольский полуостров.

Но прежде скажем о казаках. Они-то тут каким боком? Поселение возникло еще во времена Новгородской Руси, острог срубили чуть позже, но стрельцы.

Есть такое свидетельство, приведенное в опубликованном в 1951 году академиком Михаилом Тихомировым Соловецком летописце второй половины XVI века, о нападении на русское поселение "свийских немцев":

"А в Кольском остроге был государев воевода Володимер Федорович Загрязской, а с ним людей колских стрелцов 30 человек да иногородцов торговых людей и Кольских жильцов и казаков всякого человека 1700 человек".

Правда, не все тут однозначно. Казаками на севере называли, как это ни странно, прихожих наемных работников вообще.

А настоящим казакам чужой славы не нужно, своей в избытке. Но если уж поучаствовали в чем, так этого не скроешь. Конкретный и безусловный казачий компонент влился в местное население в 1774–1775 годах.

Контингент прибыл сюда специфический, зато пассионарный, энергичный и вольнолюбивый. При Екатерине II в Колу сослали группу участников пугачевского бунта – из яицких, сибирских казаков. Никто из них больше на прежние свои места проживания не вернулся. Осели, женились на местных девушках, дали потомство.

Как оказалось, вливание боевой казачьей крови пришлось весьма кстати. XIX век ознаменовался прямым столкновением русских и англичан на этих землях. В 1809 и 1854 годах британцы предприняли попытки закрепиться на Кольском полуострове и выдавить отсюда и наших воинов, и деловых людей.

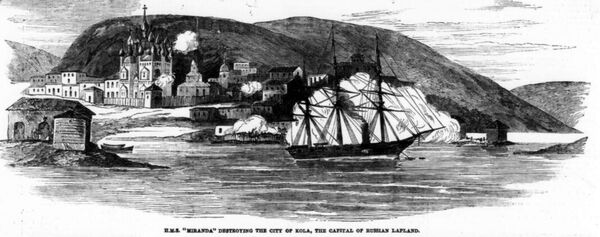

"Небольшая эскадра, состоящая из 26-пушечной “Эвридики”, 15-пушечной “Миранды” и 14-пушечного “Проворного” в июле 1854 года была послана на Белое море для уничтожения российского судоходства и береговых укреплений русской Лапландии", – буднично сообщала своим читателям The Illustrated London News.

Английский военный корабль "Миранда" ведет обстрел Кольского острога

© Общественное достояние

Это были северные отголоски Крымской войны, еще называемой Восточной. Кольский острог был в упор расстрелян артиллерией военного корабля "Миранда" и почти полностью сгорел.

В этом и заключается поучительность истории, которую мы анонсировали чуть выше.

Во-первых, никогда нельзя питать иллюзий по поводу истинных настроений и целей наших заклятых противников. Англичан особенно. Они будут отстаивать свои интересы где угодно, хотя бы и на нашей территории. Но только если почувствуют, что могут с нами справиться.

Во-вторых, куда пришел русский человек, тем более казак, оттуда его выдавить не так просто.

Стратегически важный Кольский полуостров остался за Россией, был оплетен нитями железной дороги и сдобрен новыми поселениями. Летом 1916 года министр путей Александр Трепов представил Всеподданнейший доклад об устройстве нового города. Пусть и не совсем на месте острога, а чуть в сторонке, появился Романов-на-Мурмане, названный так в честь последнего русского самодержца Николая II.

Теперь это город-герой Мурманск.

Книжная полка:

- —"В течение двух с лишком веков – с момента возникновения в 1583 году до Верельского мира со Швецией в 1790 году – Кольский острог играл важную роль в защите русских земель от многочисленных посягательств иностранных захватчиков. Особенно большое значение укрепления Кольского острога имели в конце XVI – начале XVII веков, когда русским людям приходилось отстаивать свои северо-западные рубежи от шведской и датской агрессии".

Из военно-исторического очерка профессора Ивана Ушакова "Кольский острог (1583–1854)", Мурманск, 1960 год.

- —"Английский пароход “Миранда” и требовал сдачи города, но находившийся там в это время и принявший команду адъютант Архангельского военного губернатора лейтенант Бруннер решительно отказал неприятелю в этом требовании, тогда с парохода был открыт огонь по городу калеными ядрами, бомбами и гранатами, кроме того, неприятель несколько раз покушался сделать высадку, посылая к берегу барказы с вооруженными людьми, но всякий раз был отражаем лейтенантом Бруннером с 50-ю человеками Кольской инвалидной команды, при помощи вооруженных жителей".

Из донесения подполковника Соколова шефу жандармов генерал-адъютанту и кавалеру графу Орлову о нападении англичан на Колу.

- —"Город выжжен почти весь; в самой середине его, на площади, одиноко стоят обгорелые стены каменной церкви; площадь эта есть правильный квадрат, она окружена обвалившимся рвом и признаками земляного вала (остатки бывшего Кольского острога). Позади церкви уцелели от разрушения единственный во всем городе каменный дом уездного казначейства и три обывательские деревянные дома".

Из "Архангельских губернских ведомостей", №29, 22 июля 1861 года.

Сегодня. Город Мурманск: 68°58′ с. ш. 33°05′ в. д. Административный центр Мурманской области. Самый большой в мире заполярный город (агломерация – порядка 350 тыс. жителей). Незамерзающий порт. Старт Северного морского пути.

Зачем нам эта точка на карте? Разнообразие природных ресурсов Кольского полуострова потрясает и не имеет аналогов в мире. Здесь около 1 тыс. видов минералов, около 100 – нет более нигде на планете. Это апатитонефелиновые руды, слюда (мусковит, флогопит и вермикулит – крупнейшие мировые запасы), железо, никель, медь, цирконий, ниобий, алюминий, платина, литий, титан, бериллий, амазонит, аметист, хризолит, гранат, яшма и прочая, прочая, прочая.

Кроме того, сдержанно и с достоинством напомним о базе Северного флота ВМФ России в Североморске. Такой важный стратегический участок нашей страны без прикрытия быть не должен. Этому настойчиво учит история.

Треть экватора пешком и на коне

Такая она, в самых общих чертах, разумеется, наша прекрасная казачья Арктика. Просто для наглядности: расстояние от Мурманска до Анадыря – без малого 5 тыс. км. Это по прямой. Если ехать на машине, то получится что-то около 14 тыс. км. Больше, чем треть экватора.

Казаки по прямой и рады были бы двигаться, но обстоятельства не пускали. И с машинами у них было туго.

Каждый сантиметр своих бесконечных маршрутов они проделали пешком или на конях, каждую кочку лично ощупали, каждую речку или болото своей кожей ощутили, любого встречного-поперечного безобразника угомонили и в порядок привели. Это понимать надо и ценить.

Руслан Мармазов