"Митрофан Борисович у себя? – решаю я лихим кавалерийским наскоком обескуражить привратника Дома-музея казачьего художника Грекова и добавляю весомо, – Я к нему, посмотреть, как тут в усадьбе все обустроено, и, вообще, откуда на холсты тачанки выскакивают".

"А музей закрыт!" – безапелляционно отсек охранник, в голосе его послышался лязг затвора, а глаза тускло сверкнули стреляными гильзами.

Та сейчас, закрыт, ага… Это мы еще поглядим. Не для того я в такую даль, из центра Москвы, приехал на окраину Новочеркасска, чтобы услышать подобную несуразицу. Включаю стальные нотки, они у нас тоже имеются прозапас, сдвигаю брови к переносице:

"Это как же, позвольте, закрыт? Рабочий день в разгаре, я ваш распорядок прекрасно изучил!"

"А у нас детское мероприятие", – упорствует в ереси охранник, впрочем, уже без прежней несгибаемости.

И верно, через окно веранды, где протекала наша мирная словесная баталия, видна озорная детвора с кроличьими ушками. Сопровождающие взрослые дамы, явно творческого склада, тоже с ушками. Причем им этот антуражный элемент нравился никак не меньше, чем малышне.

Лаконичный бюст Митрофана Грекова, расположенный в огороде, тоже увешан забавными рисованными кроликами разных калибров на листах ватмана.

Обожаю такие сюрреалистические повороты событий. Приезжаешь, скажем, в дом-музей менестреля конных баталий, основоположника целого направления в отечественной живописи, сурового романтика соцреализма, великого мастера, закаленного в горниле Гражданской войны, а у него полный двор веселых кроликов.

Гражданская война и кролики юга России

Тут главное было не дать слабину от внезапности. Потому, давя в себе хохот от внезапно пришедшего на ум названия диссертации (или брошюры, или еще чего-нибудь, неважно) "Кролики Гражданской войны на юге России", требую срочно вызвать ко мне главного. Для пущей авантажности извлекаю из полевой сумки мандат от портала "Российское казачество" на получение ценной информации об истории донских казаков в любом количестве и в высочайшем качестве.

А по ходу успеваю прочитать афишу на стене. Оказывается, мой визит совпал с отчетной выставкой изостудии "Белый кролик". Программа мероприятия обширная, а последние два пункта способны пронять кого угодно:

- —Очень живая музыка.

- —Пикник "Хлеб-вода-сосиски".

Главной по новочеркасским кроликам и, что еще важнее, по мемориальной жилплощади Митрофана Грекова оказалась милейшая молодая женщина – научный сотрудник Дома-музея Галина Демидова. Обрадовалась мне как родному. Ей Богу, будто не "кроликов" только что окучивала, а все за околицу выглядывала: не иду ли я добавить ей хлопот?

"У нас такой гость!" – воскликнула она. "Открываем ставни!" – это уже была команда погрустневшему охраннику.

Никто в мире так не любит незапланированных телодвижений, как люди стационарных профессий. Охранники особенно. И то понятно: вдруг бандитский налет, тайфун, смещение тектонических платформ, война, не приведи Господь, а они уставшие…

На закрытые ставни я еще на подходе обратил внимание. Ладный деревянный дом выцветшего под степным солнцем бирюзового колора, на котором ярким изумрудом выделялись как раз ставни под основательными щеколдами. Потом прояснилось: усадьба-то полна бесценными полотнами кисти самого Грекова, им лишний раз под нещадные лучи попадать противопоказано.

"Стоит ли возиться со ставнями? – миротворчески предлагаю я, – Свет включим, я глазастый, и так все прекрасно рассмотрю". На том и порешили.

Физически ощутил, как у охранника с души посыпались валуны: такое облегчение. На радостях он даже сообщил, что сюда все больше посетители автобусами пребывают – организованные, стало быть, экскурсии. А чтобы вот так одинокий путник нагрянул – редкость. Какой из этого можно сделать вывод, я разбираться не стал, пора было окунаться в мир и быт непревзойденного Митрофана Грекова.

Сколько я пробыл в усадьбе художника, не берусь судить. Не засекал хронометраж. А когда находишься в приятном, радостном, можно сказать, возбужденном состоянии, время проходит незаметно.

Потом уже, покидая этот незаурядный дом, вдруг подумал: а ведь он совсем невелик. Всего-то 4 комнаты, ну подпол, печка, хозяйственные помещения, веранда с видом на убегающий вниз к реке поселок – обычное казачье жилье. Но эмоций оттуда выносишь – полные сапетки.

Все потому, что здесь и жили творческие личности, наполняя стены своей энергией, и заботятся о сохранении исторической памяти небезразличные люди, и территория эта полна жизни – вот хотя бы и высокохудожественных юных "кроликов" набился полный двор.

Вол начинает, конь выигрывает

Галина Демидова бывалым лоцманом сопровождает меня из комнаты в комнату. Вот пианино, на котором супруга Грекова Антонина Леонидовна музицировала. Напротив, на диванчике, балалайка – это символ музыкальных умений самого Митрофана Борисовича. Какая гармоничная пара, верно? Артистические натуры, пусть и с разными приоритетами в музыкальных инструментах.

В усадьбе немудреная, но добротная мебель. Не на каждой кушетке непосредственно сам художник с женой сиживали, но все из их эпохи по крайней мере.

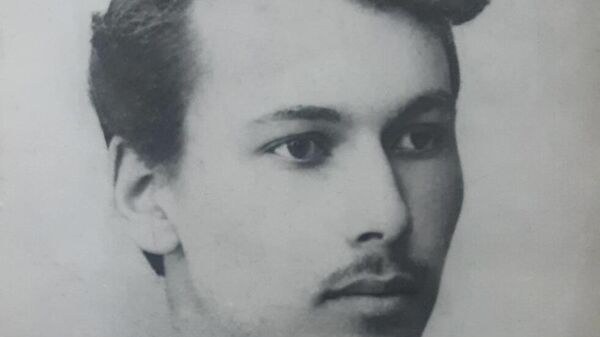

Фотографии по стенам. Греков во время службы в Санкт-Петербурге в лейб-гвардии Атаманском полку. Семейные пары. Посиделки и танцы. Какие красивые, статные люди жили в наших широтах на рубеже XIX–ХХ веков. И, заметьте, ни толики фотошопа!

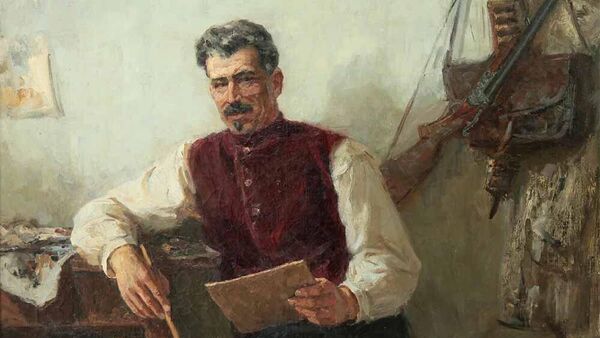

Понятное дело, особая гордость музея – многочисленные картины, этюды, наброски Митрофана Борисовича. Славно у него получалось животных изображать, коней особенно. Нет, людей он тоже фиксировал на холсте виртуозно. Но если на картине конь и всадник, а таких сюжетов у Грекова множество, и не скажешь с полной уверенностью, кто из них важнее. Как минимум, равнозначные фигуры.

Может, такое наполнение полотна, особое видение баталии, и легло в основу грековской художественной школы? Или, во всяком случае, и это тоже?

В усадьбе Грекова среди прочих его творений хранится картина "Лейб-гвардии казачий полк в Бородинском сражении". Она могла стать его дипломной работой, а нам дать повод сегодня говорить, что большой русский художник начал с изображения казаков в одной из критических точек отечественной истории. Символично, красиво, так ведь?

Лейб-гвардии казачий полк в Бородинском сражении. 1911 год.

© Новочеркасский музей истории донского казачества

Только судьба распорядилась иначе. Что-то у Грекова не задалось с лейб-казаками на Бородино, и в качестве своего дипломного проекта в 1911 году он представил на суд общественности картину "Волы в плугу".

Тоже сильное полотно, но совершенно иного плана. Никакого тебе пафоса казачьей атаки. Наоборот, мирные крестьянские будни. Но и эта композиция дает нам повод для глубокомысленных рассуждений. Например, о том, что от судьбы не уйдешь. Если суждено стать великим баталистом, то даже замена казачьего скакуна на хуторского вола тут никакой роли не сыграет.

Между прочим, свою "бородинскую" картину Митрофан Борисович в свое время отказался продать, себе оставил. А заодно, как оказалось, и своему дому-музею.

Все в истории неслучайно. И биография художника Грекова тому ярчайшая иллюстрация.

"Вообразите, если бы Митрофан Борисович Греков не сумел по каким-то причинам перейти на фамилию настоящего отца, а так бы и остался Митрофаном Павловичем Мартыщенко. Сейчас бы мы с вами говорили не о художниках-грековцах, а о художниках-мартыщенковцах", – делюсь соображениями со своей спутницей, вспоминая удивительную степную "санта-барбару" матушки баталиста, которая за одним человеком была формально замужем, а второго неформально любила и детей ему рожала (шестерых, между прочим).

"Не дай Боже!" – на полном серьезе пугается моей альтернативной истории Галина Демидова. В принципе, да, это ровно тот случай, когда очень здорово, что история не имеет сослагательного наклонения.

Генеральная кисть красного казачества

В утонувшем в саду прекрасном домике на улице Песчаной, которая с 1938 года уместно носит имя Митрофана Грекова, художник жил и крайне плодотворно трудился с 1918 по 1931 год. Не только рисовал, понятно, времена тут его застали сложные, надо было как-то выживать. Так что потомственному казаку довелось послужить в воинских частях, поработать в гражданских заведениях. Но главной, конечно, все равно была живопись.

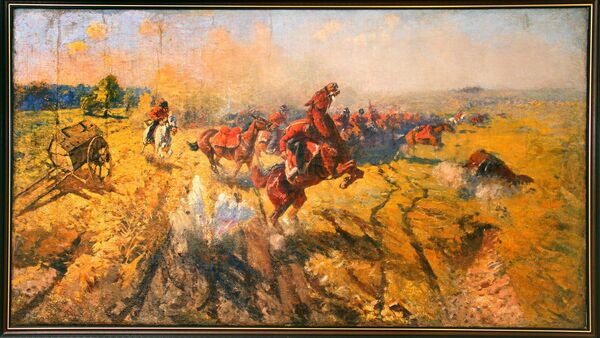

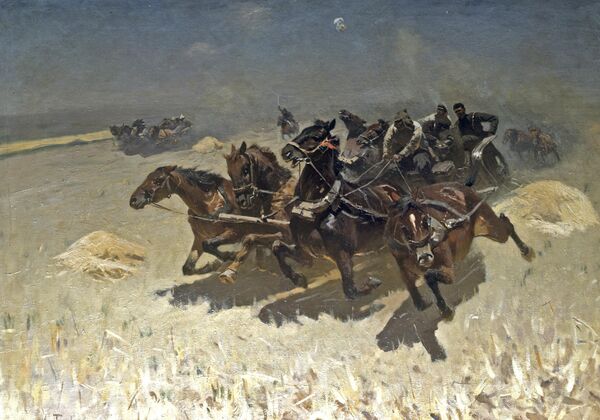

Греков писал много и страстно. За годы в Новочеркасске из-под его руки вышли сотни работ, это если считать и зарисовки с набросками. Отечественную культурную сокровищницу пополнили 74 завершенных полномасштабных произведения. А среди них – хрестоматийные теперь "В отряд к Буденному", "Кавалерийская атака", "Бой под Егорлыкской" и визитная карточка Митрофана Грекова, один из сильнейших визуальных образов героики Гражданской войны, – великолепная "Тачанка", созданная в 1925 году.

"Вот в этой самой мастерской Греков и написал свою “Тачанку”", – Галина Демидова уверенно обводит рукой прекрасно освещенную комнату, одну из стен которой почти полностью занимает окно.

Репродукция картины художника Митрофана Борисовича Грекова "Тачанка". Холст, масло. 1925 год. Государственная Третьяковская галерея.

© РИА Новости

Вообще-то, картина не такая уж и гигантская, всего-то 83 на 114 см. Но, когда ее видишь в Третьяковке, приходит ощущение, что она собой заполняет все пространство вокруг.

Новочеркасская мастерская Грекова, прямо скажем, невелика. В воображении как-то диссонируют, что ли, масштабы полотна (может, и не физические, но по сути) и скромное прибежище художника. Галина угадывает мое настроение.

"Митрофан Борисович составлял вместе два мольберта и писал на них “Тачанку”", – поясняет она.

Надо же, вот так буднично – сдвинул два станка, водрузил на них холст и написал великую картину.

"Галина, а как получилось, – интересуюсь я у радушной хозяйки, – Вот Греков – казак и дворянская косточка, автор великолепных картин из имперской истории России и портрета атаман Каледина, по всем показателям должен был бы оказаться в своих симпатиях на стороне белых, но стал, можно сказать, отцом красной баталистики и гениально воспел красное казачество?"

Застать научного сотрудника врасплох, пусть даже и таким коварным вопросом, не так просто. Для размышлений получаю версию, что Митрофан Греков, видимо, чутко воспринимал окружавшую его действительность во всех проявлениях, и художественно фиксировал самые яркие, сильные образы. Заинтересовал его Алексей Каледин – написал его портрет, произвели впечатление трубачи Первой конной – соответствующая картина теперь украшает теперь Третьяковскую галерею.

1/9

В этой мастерской Митрофан Греков написал свою знаменитую "Тачанку" и еще многие выдающиеся картины.

© Руслан Мармазов

2/9

Шахтерская лампочка-коногонка – подарок Митрофану Грекову от брата Терентия, горного инженера из Донбасса

© Руслан Мармазов

3/9

Горный инженер Терентий Греков, брат художника Митрофана Грекова

© Новочеркасский музей истории донского казачества

4/9

Семейный очаг баталиста Грекова

© Руслан Мармазов

5/9

Иногда художнику не зазорно побыть и сапожником. Экспозиция Дома-музея Митрофана Грекова

© Руслан Мармазов

6/9

При помощи такой машинки жена художника укрепляла семейный бюджет

© Руслан Мармазов

7/9

Музыкальный инструмент Антонины Грековой вдохновлял мужа на живописные сюжеты

© Руслан Мармазов

8/9

Митрофан Греков любил под настроение сыграть на балалайке. Над диванчиком картина "Конь Русак" (1902 год) – самое раннее произведение художника в собрании его дома-музея.

© Руслан Мармазов

9/9

Украшение музея – портрет охотника Митрофана Грекова с его любимцем Морвилем. Художник Гавриил Горелов. 1934 год.

© Руслан Мармазов

А что? Может быть. Во всяком случае, версия рабочая.

Сапожник с сапогами

Греков, по всему видать, был не только витающим в грезах и выдумках художником, но и человеком толковым в прикладном значении этого слова, по-казачьи смекалистым, рукастым. Когда не получалось кисточкой заработать кусок хлеба, мог запросто и сапоги стачать. Об этом свидетельствует расположенный здесь же, в его мемориальной мастерской, инвентарь.

А чтобы освободить руку для рисования на пленэре, он не поленился создать целую инженерную конструкцию. Что-то типа станка-каркаса, который на себя крепил, располагал по нему краски, кисти, материал для эскизов…

Знаете, зачем он на такие невероятные ухищрения шел и руку высвобождал? Чтобы курить во время рисования и не отвлекаться. Курильщик был знатный. Но, наверное, потому так много картин после себя оставил, что не тратил времени на перекуры.

Супруга художника Антонина Леонидовна тоже, знаете ли, не только на клавиши фортепиано умела давить. По необходимости она и рукодельничала, строчила на швейной-то машинке. Говорю же, гармоничная, многих талантов семейная пара была.

Наметанным глазом уроженца Донбасса примечаю в мастерской, как бы не к месту находящуюся тут горняцкую лампочку-коногонку. Причем такую, знаете ли, видавшую виды. Пожалуй, 20–30-х годов прошлого века.

"Откуда такое диво?" – интересуюсь у радушной хозяйки. Так Терентий Греков, который в Макеевке, в Сталино трудился на шахтах, брату подарил, оказывается.

Внезапно сошедшиеся воедино приоритетные линии моих журналистских интересов – донбасская и казачья – вызвали законную вспышку радости и восхищения, дескать, как же причудливо порой тасуются карты истории. Галина Демидова, переждав всплеск эмоций у залетного гостя, сказала с доброй улыбкой: "Вы у меня первый такой вот восторженный посетитель". А мне приятно. Если обнаружить в музее привет с родины, переданный через время и расстояние, чего бы и не возликовать?

Переход от коногонки к углю – направление логичное. Тем более чем уж прекрасны дома-музеи, так это возможностью прикинуть на месте: как же тут обитал, как решал свои бытовые задачи и наслаждался приватным уютом исторический персонаж, в нашем случае – Митрофан Греков.

Чем он печку топил, например? Дровами или все же углем? Не самая, конечно, важная загадка биографии художника, но все-таки. Короткая дискуссия с научным сотрудником музея привела к выводу, что топливом могло служить все, что под руку попадется. Хотя бы и дрова. Но и уголь исключать нельзя, шахтерские поселки совсем неподалеку. Впрочем, климат в Новочеркасске мягкий, зиму пережить, как ни говорите, несколько попроще, чем в иных русских землях.

Может, и поэтому тоже (хотя и нельзя сказать, что только из-за климатических особенностей) семейство художника Грекова здесь задержалось надолго. Хотя карьерный рост требовал переезда в Москву. А там далеко не всегда ждали жаркие объятия. Интересные мемуарные записки на этот счет оставила супруга баталиста Антонина Леонидовна:

"С 1931 года у нас началась “бродячая” жизнь по Москве из района в район. Зимой мы поселились в недостроенном доме у художника В.Н.Мешкова. Он поставил Митрофану Борисовичу условие – колоть антрацит и топить печь. В мастерской было очень холодно. Мы спали в углу за ширмой, составив вместе две кровати, и вместе с нами спала наша собака, привезенная из Новочеркасска. Митрофан Борисович так любил этого пса и так соскучился без него за лето, что не захотел с ним больше расставаться. Бедняга также замерзал, как и мы.

В мастерской Мешкова, кроме нас, жил еще пожилой педагог-математик Найденов. Он ночевал на какой-то узенькой кушетке, прямо возле двери, приходил поздно, часов в 11 ночи, и наш пес знал это и считал его своим. Однажды хозяин квартиры пришел и стал прогонять старика, схватил его “за грудки” и потянул к выходу. Видя эту драку, наш пес не выдержал, рванулся и в один миг оказался между дерущимися. Морвиль был страшен: громадного роста, черно-тигровый немецкий боксер (а боксерам присуща мертвая хватка). Морвиль встал на защиту Найденова.

На следующий день мы уложили свой чемодан, свою постель, две железные кровати и два стула на большие салазки для возки дров, впряглись в них, впрягли для помощи и Морвиля и в таком виде отправились через всю Москву – с Крестовоздвиженского переулка на Тишинскую площадь. Некоторые прохожие останавливались посмотреть на оригинальное зрелище. Падавший густыми хлопьями снежок облегчал нам дорогу, а Моми, приученный к упряжке, оказался большим помощником".

Портрет Митрофана Грекова с верным псом Морвилем – украшение музея. Тот случай, когда сапожник, образно говоря, не остался без сапог. До нас дошли несколько отменных изображений Митрофана Борисовича, в том числе это, с могучим питомцем, кисти живописца Гавриила Горелова. Картина датирована 1934 годом. Пара друзей – благородный человек-творец и верный пес. Порода чувствуется в обоих.

Все начинается с царь-стола

Мурлыча себе под нос навеянную обстановкой песню далеко не чужого казачьей песенной культуре Александра Розенбаума "Мир дому, где собак и лошадей любят", смещаюсь на веранду, где главенствует царь-стол. Этот предмет мебели достался музею непосредственно из обстановки Грековых.

Мощный стол, таких уже не делают, небось. Век простоял и еще столько же простоит, а может, и больше. Да, хорошо усесться за таким доброй компанией, почаевничать с видом на казачьи усадьбы. А может, и стаканчик цимлянского вина под балалаечные наигрыши пропустить… Красотища!

Впрочем, у стола нынче иное предназначение – просветительское, педагогическое. За ним свои первые робкие, зато самобытные штрихи карандашами и красками делают юные художники-грековцы. Здесь, по словам Галины Демидовой, занимаются местные одаренные детишки.

Уверен, что очень перспективные. Изображения лошадей (а кого же еще?), умилительные в своей детской непосредственности, развешанные тут же по веранде, греют сердце и, если угодно, вселяют уверенность в будущее. Вот прославится кто-то из нынешних маленьких новочеркасских художников в мировом масштабе, так его биографы непременно напишут:

"А начинал он (или она) свою головокружительную творческую карьеру в Доме-музее прославленного баталиста Митрофана Грекова".

Первый творческий аллюр юных грековцев XXI века

© Руслан Мармазов

С интересом выслушиваю беззлобное ворчание научного сотрудника Демидовой, дескать, вы посмотрите, что тут понастроили. Действительно, чья-то безвкусная, ломающая гармонию пейзажа дача-башня изрядно портит вид с грековской веранды. Что поделать, жестокие времена переживаем, далеко не всегда высокохудожественные.

Попутно выясняется, что каждую весну работники Дома-музея Грекова переживают аврал. Неподалеку река Тузлов, грунтовые воды поднимаются, и приходится из подвалов усадьбы вычерпывать лишнюю влагу. Надо же, атаман Матвей Платов нарочно перенес столицу в Новочеркасск, чтобы избежать сезонных наводнений в Старочеркасске. И вот, извольте видеть, через каких-то 200 лет природа догнала упрямого человека и держит его в тонусе.

Изучив, где находился автономный вход в помещения, которые Грековы сдавали квартирантам, отправляемся в сад. Замечательное место, ухоженное, благоухающее, цветущее.

"Давайте я вас в кресле Грекова сфотографирую? Он сам его сложил из ракушечника", –предлагает Галина. Соглашаюсь охотно.

Мне довелось побывать в музеях самых разных стран, но предложений запечатлеться в короне Британской империи в Тауэре, в обнимку со столбом законов Хаммурапи в Лувре, на "двуспальном" троне Петра I и его брата Ивана V в Оружейной палате или на одном из гобеленов в музеях Ватикана почему-то никогда решительно не поступало. Наоборот, все больше – "руками не трогать!".

А тут мало того, что кресло… Не кресло даже, а теплый ракушечный диванчик, собранный большим художником, так еще и под кустом барбариса, им же посаженным. Запомню этот момент обязательно.

Ощущение уюта усугубила ласковая псина породы "новочеркасский двортерьер", решившая ластиться, будто мы с ней старые знакомцы. Она тоже действующий экспонат музея, любимица детей. В сувенирном магазинчике пряники с ее доброй физиономией имеются. Очень все это вписывается в приветливый и доверительный стиль усадьбы Грекова.

"У нее здесь друг, – указывает на собаку, а потом куда-то в заросли Галина Демидова, – Ежик. Она ему приносит мячик, а он на нее из кустов шипит".

Дружба бывает разной, это точно. А показатели приборов милоты в этот момент зашкалили самым беззастенчивым образом.

Есть где тачанку припарковать

Как вдруг посреди оазиса в донских степях просто-таки приметой иной цивилизации возник большой ладно заасфальтированный круг. Немаленькая такая площадка не вполне понятного предназначения в окружении цветов и фруктовых деревьев.

"Для посадки вертолетов?" – выдаю я гипотезу, ошибочную, разумеется, хотя и смелую. Нет, дело в другом. Да и цивилизация нашенская, казачья даже, если разобраться. Эта площадка –нереализованный, пока еще во всяком случае, творческий проект.

Я уже говорил или как минимум намекал, что главной "изюминкой" музея является мастерская, в которой Митрофан Греков написал свою "Тачанку". Чего там кокетничать, знаковое, а может, и культовое даже место, символ целой эпохи. Так вот, у работников музея была идея поставить напротив окон мастерской настоящую тачанку.

Здорово, согласитесь, заводит гид посетителей в зал и говорит:

"А тут Митрофан Борисович написал “Тачанку”, примерно вот такую, как вы видите в окне".

Круто, верно же? Или, наоборот, из сада, ракурс отличный. Вот тачанка, а вот окна, за которыми творил художник. Задумка, словом, была шикарная.

И тачанка имеется, самая настоящая, с пулеметом системы Максима на доске заднего сидения. Я видел ее в Новочеркасском музее истории донского казачества.

Вот в этой подлинности и заключается проблема. Тачанка – это же музейный экспонат. Поставить ее под открытым небом нельзя, испортиться может. А накрыть каким-то прозрачным колпаком, павильоном – совсем не тот фасон.

Мне довелось видеть английские трофейные танки Марк V времен Гражданской войны и интервенции: два в Луганске, один в Харькове и один в Архангельске. Последний стоит под специальным колпаком и смотрится куда скучнее, чем первые три. Но сохранится, конечно, лучше, скорее всего. Хотя тоже, кто его знает.

Словом, тачанки пока в Доме-музее Митрофана Грекова нет. Площадка под нее есть, мастерская художника есть, а тачанки нет.

И в этом, знаете ли, нет ничего страшного. Усадьба великого казачьего баталиста – место, где не только прикасаешься к подлинной истории и напитываешься эмоциями, но еще и фантазию включаешь на все имеющиеся обороты. Последнее, может быть, даже важнее всего.

А с тачанкой вопрос решится, если не сегодня, так в будущем – близком или далеком, не суть важно. В Новочеркасске музейным делом заняты неравнодушные люди, у них все получится. Тем более Митрофан Греков своим талантом стимулирует их и направляет на верный путь.

Руслан Мармазов