Германская. Русско-австро-германская. Европейская. Большая Европейская. Вторая Отечественная. Великая… И это еще не весь перечень названий, которые сформулировало человечество, пока те не сплелись в общепринятую универсальную формулировку – Первая мировая война.

Страшная была бойня. К началу ХХ века технологии массовой насильственной смерти вышли на новый виток своего развития. Танки и самолеты, пулеметы и дальнобойная артиллерия, химическое и газовое оружие – все эти чудеса убийственной техники были в промышленных масштабах опробованы и вполне одобрены к употреблению как раз на полях Первой мировой.

Люди сделали качественный скачок в деле уничтожения себе подобных. Прежние каноны войны, когда важнейшим фактором являлось количество бойцов с каждой из сторон и их умение нанести решительный удар в очном противостоянии, нивелировались. Летчик, сбрасывая бомбы со своего аэроплана на городишко где-то там внизу, даже и понятия не имел, скольких людей (не обязательно в погонах) он уничтожил. А пулеметный расчет при правильной постановке дела мог отправить в небытие целый кавалерийский эскадрон.

Казаки у трофейного немецкого аэроплана

© Общественное достояние

Но это мы сейчас можем рассуждать с позиции времени, опираясь на аналитические выкладки последних 111 лет, что же произошло в 1914 году и какие из этого следует сделать выводы. А тогда не слишком балованные мирными перерывами между перманентными кровавыми бойнями наши предки просто седлали коней, прощались с рыдающей родней и отправлялись биться за правое дело. Потому как дело России – всегда правое.

Принцип небывалой всемирной бойни

В венском военном музее "Арсенал" имеется специальный зал, посвященный убийству в Сараеве наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги боснийским сербом Гаврилой Принципом 28 июня 1914 года.

Автомобиль, в котором ехали высокопоставленные особы, тоже представлен и пользуется у посетителей известной популярностью. А вся экспозиция выдержана в стиле, дескать, видите же, Австро-Венгрия не могла не ответить на такой ужасающий акт террора. Как будто этому не предшествовали долгие годы глумления венского двора над балканскими славянами и прочими народами "лоскутной империи". Или, если бы не нашелся Принцип, мир оказался бы долгим и прочным?

Первая мировая война вызревала, холилась и лелеялась, причем в первую очередь Австро-Венгрией и ее старшим партнером по бряцанию оружием – Германией. Впрочем, прочие глобальные мировые игроки тоже не сидели сложа руки. Цель для первого удара была выбрана исключительно удачная. Российская империя в силу разных обстоятельств не слишком жаждала принимать участие в конфликте, но в те времена она не могла себе позволить роскошь оставить без защиты православных сербов.

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Уже через два дня Россия протрубила мобилизацию. 1 августа Германия объявила войну России, а 3 августа – Франции. Франция и Великобритания объявили войну Германии. Началась большая бесчеловечная игра.

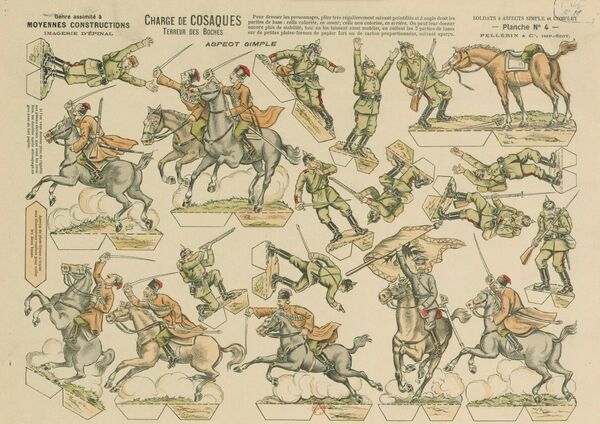

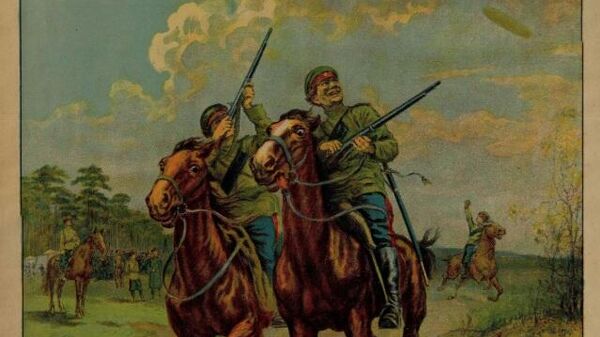

Популярная во Франции настольная игра. Участники могли выбрать, за кого сражаться: за жалких отстреливающихся германцев или за бравых русских казаков. 1915 год.

© Общественное достояние

За какую-то неделю полыхнул весь континент и не только. В итоге в Первой мировой приняло участие 38 государств. Количество смертей и сломанных судеб, порушенных городов, утраченных материальных и духовных ценностей было беспрецедентным.

Мало кто тогда мог предвидеть, что таким образом была открыта еще и последняя страница истории Российской империи. Можно рассуждать, как случилось, что грандиозное могучее многовековое государство рухнуло, но сейчас не об этом. Просто констатируем факт: война против Германии и Австро-Венгрии (непростая, но поначалу успешная и даже победоносная) произвела судьбоносный побочный эффект – крушение монархии, либерально-буржуазный переворот, а затем и социалистическую революцию, Гражданскую войну, совершенно новые, небывалые общественные отношения.

Казаки, первыми из русских вступившие в мировую войну, разумеется, тоже не предполагали, что вписывают в свою историю страницу героическую, но перерастающую в настоящую трагедию. Поначалу-то все выглядело вполне привычно, патриархально даже и отлично ложилось в рамки формата "доля казачья – служба лихая".

Бивали французов, турок, шведов, поляков с венграми, финнов, азиатов всевозможных, да и германцам время от времени отвешивали кренделей по самое не могу. Чего бы и еще раз не натрескать чванливым пруссакам, а заодно и примкнувшим к ним жалким австриякам Со всем нашим удовольствием!

Такой ход казачьей мысли совпадал с общероссийскими настроениями, соответствовал могучему патриотическому подъему, всколыхнувшему Россию летом 1914 года.

Казаки выступают первыми

Доктор исторических наук, профессор Донского государственного технического университета Владимир Трут, на чьи работы портал "Российское казачество" многократно ссылался, в своей книге "Дорогой славы и утрат. Казачество России в войнах и революциях начала XX века" писал:

"В 1914 году до объявления мобилизации в русской армии всего находилось 54 казачьих полка, 6 пластунских (пеших) казачьих батальонов, 3 казачьих конных дивизиона (из них два отдельных), 23 казачьи батареи, 11 отдельных казачьих сотен, а также "Собственный Его Императорского Величества конвой". Всего в этих частях и подразделениях числилось 68,5 тысячи казаков.

В общее число казачьих полков входили 3 гвардейских (Лейб-гвардии Атаманский, Лейб-гвардии Казачий и Лейб-гвардии Сводно-Казачий), 17 Донских, 11 Кубанских, 6 Оренбургских, 4 Забайкальских, 4 Терских, 3 Сибирских, 3 Уральских, 1 Амурский, 1 Астраханский и 1 Семиреченский. В армии также находились Уссурийский казачий конный дивизион, входивший в Уссурийскую конную бригаду, отдельный гвардейский Кубанский казачий конный дивизион, дислоцировавшийся в Варшаве, и также отдельный Оренбургский казачий конный дивизион.

Большинство из этих казачьих полков (общей численностью 31) было сведено в собственно казачьи соединения (1-ю Донскую, 2-ю Сводно-Казачью, 1-ю, 2-ю, 3-ю Кавказские, 1-ю Туркестанскую казачьи дивизии, Закаспийскую, Сибирскую и Забайкальскую отдельные казачьи бригады, Уссурийскую отдельную конную бригаду). Пешие (пластунские) казачьи части составили 1-ю Кубанскую пластунскую бригаду шестибатальонного состава, 19 казачьих полков несли службу в составе 17 кавалерийских дивизий регулярной конницы. (По установленному порядку казачьи полки входили в кавалерийские дивизии регулярной конницы четвертыми полками наряду с драгунскими, уланскими и гусарскими полками. Таким образом, кавалерийская дивизия имела в своем составе по одному драгунскому, уланскому, гусарскому и казачьему полку.) А 4 казачьих первоочередных полка (7-й Донской, 3-й Сибирский, 2-й Верхнеудинский и 1-й Астраханский) не входили в состав дивизий и бригад и числились как отдельные воинские подразделения".

Согласитесь, от одного только перечня названий казачьих частей и подразделений рябит в глазах. Только вообразите себе, что это была за могучая силища. А после объявления мобилизации в армию были призваны казаки второй и третьей очередей строевого разряда.

Мобилизации подлежало до 12,5% всего взрослого казачьего мужского населения. Чтобы было понятно, норма призыва неказачьего населения страны составляла 4,2%. Согласитесь, заметная разница.

Общее количество казачьих полков увеличилось в три раза. Колоссальные перемещения людей, техники, лошадей, провианта требовали масштабной операции прикрытия. Враг-то ждать не станет, пока мы соберемся и сконцентрируемся. Потому на приграничных территориях развернули свою боевую работу 11 кавалерийских и казачьих дивизий. В авангарде, как исстари повелось, шли казачьи полки.

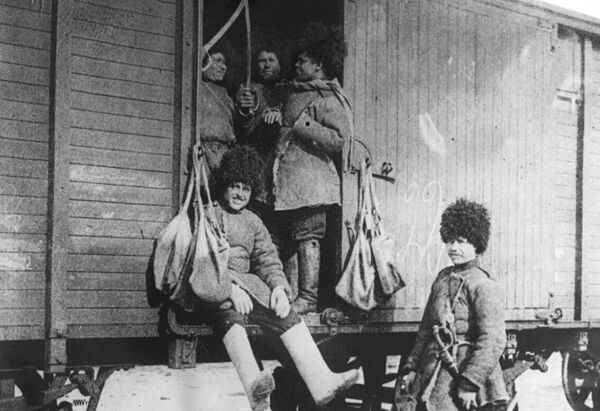

Казаки едут на фронт. 1914 год

© Общественное достояние

Современный ростовский историк Владимир Трут пишет, со ссылкой на стенографический отчет заседания Государственной думы IV созыва 1 ноября 1916 года:

"Так, в 5-й русской армии выполнение данной задачи было поручено 7-й кавалерийской и 1-й Донской казачьей дивизиям. Причем из состава 7-й кавдивизии первым к границе был направлен 11-й Донской казачий полк. В 3-й армии это поручение выполняла 3-я Кавказская казачья дивизия, а во вновь образуемой 8-й армии – 12-я кавалерийская и 2-я Сводно-Казачья дивизии. К тому же уже на восьмой день мобилизации (!) на передовую линию стали прибывать подразделения 3-й, 4-й, 5-й Донских казачьих, 1-й и 2-й Кубанских казачьих, 1-й Терской казачьей и Оренбургской казачьей дивизий, сформированных из льготных казачьих полков второй очереди. Таким образом, казаки одними из первых вступили в бой".

К 100-летию начала Первой мировой войны специализированный портал "Военное обозрение" рассуждал:

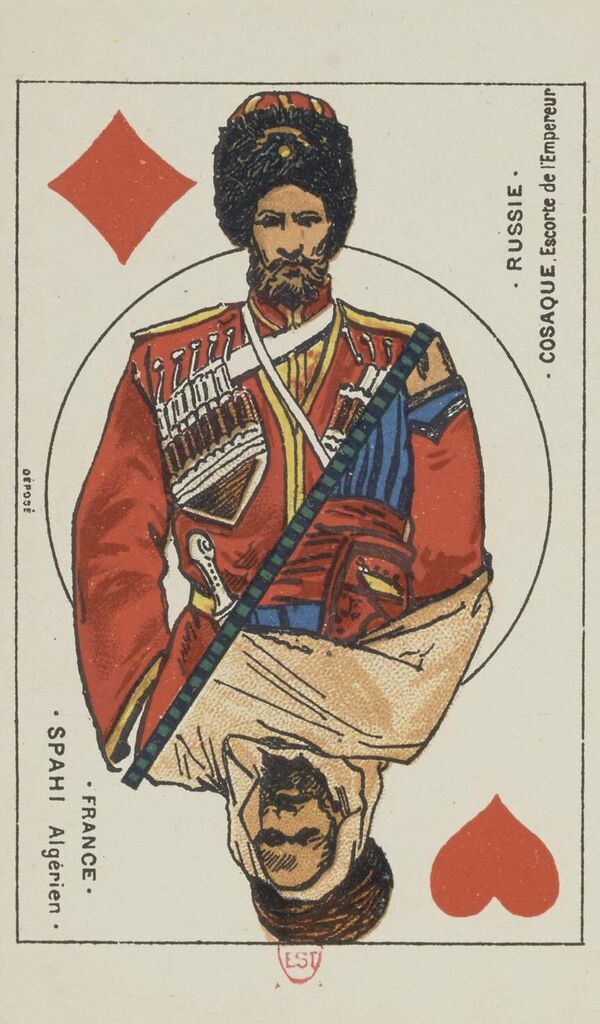

"В августе 1914 года первыми в бой пошли огромные массы конницы, десятки тысяч кавалеристов, у которых сабли, шашки, палаши и даже пики все еще считались главным оружием. Войну начали великие кавалерийские державы. Самой многочисленной конницей обладала Россия — почти 100 тысяч всадников в мирное время. После мобилизации, в основном за счет казаков, численность русской кавалерии могла быть увеличена в разы. Второй по численности кавалерией Европы была германская — почти 90 тысяч всадников. Даже в промышленной Германии, где половина населения уже проживала в городах, генералы все еще считали невозможным обойтись без кавалерии с саблями и пиками. Третьей в Европе была французская кавалерия, насчитывавшая 60 тысяч всадников, среди которых по наследству от Наполеона все еще существовали кирасирские полки, а аналогом русских казаков были “спаги” – легкая конница из кочевников Северной Африки".

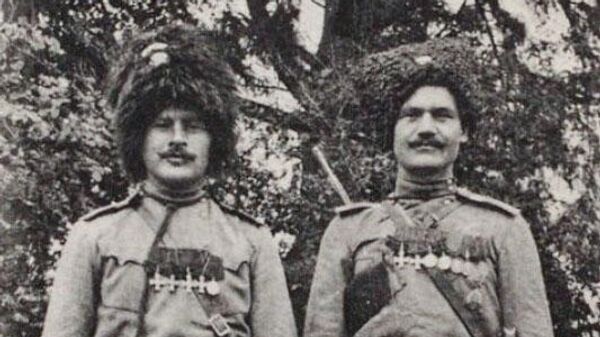

Двойные русско-французские игральные карты. Казак императорского конвоя и очень приблизительный французский колониальный аналог казака – "спаги" из Алжира. Париж. 1894 год

© Общественное достояние

Историк, публицист Андрей Гордеев (урожденный казак станицы Усть-Хоперская области Войска Донского, полковник, георгиевский кавалер), оценивая коренные изменения в военном деле в ходе Первой мировой писал:

"Кризис бессилия переживала и казачья конница, сходя быстро с исторической военной сцены... Многочисленная казачья конница в течение всей войны исключения из общего правила не составляла и, несмотря на побуждения многих военачальников использовать кавалерийские порывы, выполняла свой долг, не внося существенных изменений в общее положение".

В выходившей на качественно новый уровень военного дела Европе конница тем не менее все еще считалась одной из значительных боевых единиц. Другое дело, что ход Первой мировой существенно скорректировал представление о возможностях легкой кавалерии в начале ХХ века.

Зато простор для демонстрации удали молодецкой, крепкой выучки и, если угодно, воинского мастерства был здесь грандиозным. И казаки не без удовольствия им воспользовались.

Популярность рок-н-рольного уровня

В принципе, не погрешим против истины, если скажем, что казак стал символом успешного русского бойца Первой мировой войны. И параллельно страшным сном для врагов.

Казаки дали колоссальное количество поводов говорить об их неподдельном мужестве. Другое дело, что и агитационно-пропагандистская машина тоже вышла на новый уровень развития. Появившиеся у СМИ широкие возможности позволили превратить отличившихся на поле боя казаков в героев национального, а то и международного масштаба.

Некоторые отчаюги неожиданно даже и для себя получили такую волну славы, которую можно сравнить разве что с популярностью более поздних звезд рок-н-ролла или, скажем, спорта. Несомненно, номер один в череде прославленных казаков –героев Первой мировой –донец Козьма Крючков. Первый кавалер Георгиевского креста в отчетную военную кампанию.

Говорить о Первой мировой (а тем более о роли казаков в ней) и не упомянуть Крючкова – это чистый абсурд.

Разумеется, был социальный запрос на такого героя, на былинного богатыря, что ли, и он был вполне удовлетворен. Козьма Крючков стал известен всей России с подачи популярных тогда иллюстрированных журналов "Нива" и "Искры".

Образ стал безудержно тиражироваться. Едва пробивавшиеся усики удальца от портрета к портрету становились все заметней, а на лубках они и вовсе превратились в роскошные закрученные усища. Стереотипы уже тогда стоило соблюдать во имя маркетингового (пусть это термин еще и не придумали) успеха.

Казак появился на конфетах и сигаретах, в публику отправились тексты и ноты песен о нем, почтовые карточки, пользующиеся широким спросом в ту пору лубки. Оперативно был снят двухсерийный фильм. В газетах публиковались письма героя на родину… Подвиг Крючкова оброс сочными подробностями, реальными и выдуманными.

Для истории сохранилась прямая речь Козьмы Крючкова, другое дело, что тот еще вопрос: что сказал он сам, а что подработали за него журналисты?

"На земле лежали 24 трупа, да несколько нераненных лошадей носились в испуге. Товарищи мои получили легкие раны, я тоже получил 16 ран, но все пустых, так – уколы в спину, в шею, в руки. Лошадка моя тоже получила 11 ран, однако я на ней проехал потом назад 6 верст. 1 августа в Белую Олиту прибыл командующий армией генерал Ренненкампф, который снял с себя георгиевскую ленточку, приколол мне на грудь и поздравил с первым Георгиевским крестом", – говорил Крючков.

1/3

Четыре казака-донца Крючков, Астахов, Щегольков и Иваньков. Лубок. Москва. 1914 год

© Общественное достояние

2/3

Обложка издания "Песня "Казак Крючков". Текст и ноты. 1914 год.

© Общественное достояние

3/3

Донской казак Козьма Крючков

© Фото из собрания Виктора Лещева

Историки насчитывают с полдюжины версий подвига Козьмы Крючкова, увековеченных СМИ начала ХХ века. Мы приведем вариант, который предлагает современным читателям составители свежайшего, 2025 года издания, учебно-методического пособия "История казачества России". В титуле там обозначено Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Значит, этот вариант можно считать максимально сбалансированным и правильным.

"Уже 13 августа 1914 года (по новому стилю – прим. авт.) пост казаков 3-го Донского Ермака Тимофеевича полка, состоявший из четырех человек, принял бой с разъездом германских конных егерей, включавшим в себя 27 немцев. Поняв, что их большинство, германские воины окружили казаков, пытаясь взять их в плен. В этой схватке отличился казак Козьма Крючков, который шашкой зарубил нескольких немцев. Однако сабельные удары превосходящих численно противников нанесли серьезные раны казаку. Несмотря на потерю силы, Козьма Крючков смог выхватить у одного из германских конников пику и проткнуть ей нескольких противников. Всего он убил 11 врагов, а еще 13 закололи его товарищи. Несмотря на то, что конь Козьмы Крючкова также пострадал от сабельных ударов, он доставил своего раненого хозяина в расположение казачьего полка. В госпитале на теле Козьмы Крючкова на считали 16 ран. Он стал первым георгиевским кавалером Первой мировой войны и ее самым популярным героем. Портреты Козьмы Крючкова красовались везде: от плакатов в государственных учреждениях до упаковок с печеньем и пачек папирос".

В любом случае выступление Крючкова и его соратников Астахова, Иванкова и Щеголькова было несомненно героическим. И генерал Павел Ренненкампф по заслугам вручил казакам награды (товарищи Крючкова были жалованы Георгиевскими медалями), и отправил по этому поводу поздравительную телеграмму наказному атаману Войска Донского.

Это же была не просто строчка во фронтовых сводках, это был пример для подражания.

Неслучайная связь георгиевского кавалера

Первым из примерно 200 полных георгиевских кавалеров Первой мировой войны, как несложно предположить, тоже стал казак. Выходец из Миасской станицы Оренбургского казачьего войска старший урядник Иван Пашнин служил в 3-м Уфимско-Самарском казачьем полку. Отчаянной смелость был воин, да еще и технически подкованный –связист.

Вот какие данные о его подвигах приведены в составленном в 2002 году екатеринбургским исследователем Юрием Курепиным "Георгиевском архиве" №2:

· Георгиевский крест 4-й степени (№ 100396) Пашнин получил за то, что "под огнем противника рубил и резал проволочное заграждение, чем открыл дорогу к укреплению нашим атакующим частям и дал возможность выбить врага. Сам тоже принимал участие в атаке".

· Крест 3-й степени (№ 15423) был вручен после боя за село Демния, где "27-29 августа 1914 года под убийственным артиллерийским и ружейным огнем высылался в цепочку для связи с дивизией и с частями полка, а также доставлял донесения и приказания. Что выполнил блестяще".

· Крест 2-й степени (№ 3217) за ночной бой в местечке Гуменец: "…с 23 на 24 августа 1914 года во время нападения австрийцев, под сильным огнем сидел на телефонной станции для связи со штабом дивизии, а когда провод рвался, то быстро, не теряясь, восстанавливал связь, чем обеспечивал бесперебойную связь".

· Георгиевский крест 1-й степени (№ 486). Приказ по 8-й армии от 23 мая 1915 года за № 464 гласил: "26 октября 1914 года, когда полк был выдвинут из села Спас на село Турже для содействия 65-й пехотной дивизии и для охранения левого фланга 34-й пехотной дивизии, Пашнин работал на телефонной станции для связи с этими дивизиями и 12-й кавалерийской дивизии, где блестяще выполнял работы по связи. 1 ноября того же года, когда полк был выдвинут вперед в село Борыня для разведки отступающего противника, по прибытии в село, он под действительным артиллерийским огнем был отличным помощником по восстановлению телефонной связи со штабами дивизии, что весьма облегчило доставку сведений в штабы, при плохом состоянии дорог".

Его Императорское Высочество августейший главнокомандующий Великий Князь Николай Николаевич отметил доблесть оренбургского казака особой наградой – конем высоких кровей.

Первый полный Георгиевский кавалер Первой мировой войны казак Иван Пашнин

Земляки поднесли георгиевскому кавалеру именную шашку с надписью:

"3-й военный отдел Оренбургского казачьего войска своему доблестному сыну, первому из всей кавалерии и казаков Георгиевскому кавалеру всех четырех степеней старшему уряднику Миасской станицы Ивану Васильевичу Пашнину, 1914 год".

Первый среди равных

Первым кавалером офицерского военного ордена Святого Георгия в войне 1914–1918 годов тоже стал казак. Вопрос в том, кто именно.

Историк Владимир Трут указывает, что во многих публикациях военного времени, а затем и в эмигрантской прессе указывалось, что первым георгиевским кавалером среди офицеров являлся уроженец станицы Богоявленской Области Войска Донского сотник 1-го Донского имени генералиссимуса князя Италийского графа Суворова-Рымникского полка Сергей Болдырев.

Но современные исследователи полагают, что первым орденом Святого Георгия IV степени 12 августа 1914 года был награжден воевавший в 20-м корпусном авиационном отряде военный летчик кубанский казак подъесаул Вячеслав Ткачев.

"В то же время есть сведения о казаках-офицерах, получивших эту награду еще раньше, – пишет Трут, – Это и войсковой старшина 2-го Терско-Гребенского казачьего полка терский казак Г. Донсков, удостоенный столь высокого ордена за мужество и героизм, проявленные в бою 6 августа 1914 года, и полковник 1-го Оренбургского казачьего полка Л. Тимашев, получивший награду за бой 8 августа 1914 года, и подъесаул 1-го Линейного казачьего полка кубанец Е. Тихоцкий, ставший георгиевским кавалером за отличия, проявленные в бою 10 августа 1914 года".

Собственно, достоверно установить первенство интересно, в основном, дотошным исследователям. Нам же это не столь важно, перечисленные фамилии и без расстановки по ступенькам пьедестала почета наглядно свидетельствуют, что за герои были казаки времен Первой мировой. И как их было много.

Да чего там говорить, только за первый месяц войны из числа только кубанских казаков к боевым наградам было представлено 500 человек. Совсем не мало!

С коня на аэроплан, и обратно

Среди претендентов на звание первого русского офицера, награжденного Георгиевским крестом в Первой мировой войне, фигурирует подъесаул Вячеслав Ткачев. Тут одно мы можем сказать уверенно: он стал первым летчиком, представленным к престижнейшей награде. Заметьте, этот кубанский казак воевал не на коне, а на аэроплане. Важный момент и любопытная тенденция.

Вы же помните, чуть ранее мы толковали, что легкая кавалерия в начале ХХ века стала утрачивать свое былое значение? Ткачев это осознал, может быть, одним из первых. А подобной прозорливостью могли похвастаться далеко не все офицеры и даже генералы.

Казак-летчик и георгиевский кавалер Вячеслав Ткачев

© Общественное достояние

Показательный фрагмент из мемуаров летчика Вячеслава Ткачева о его пересечении на фронтовых дорогах с генерал-лейтенантом Константином Довбор-Мусницким, которого автор записок описал так – "седобородый мужчина крупного сложения с решительным взглядом":

"Генерал сухо пожал мне руку.

- А где же ваш корпус?

- Не могу знать, почему и жду задания от вас, ваше превосходительство, ведь мы – ваши глаза.

- Глаза у меня и без вас имеются, впереди наша конница, - небрежно ответил генерал.

- Но ведь конница, ваше превосходительство, близорука, –заметил я, – Она видит только то, что находится непосредственно перед ней, а вглубь расположения неприятеля, как это может делать аэроплан, конница не проникает.

- Придет ваш корпус, тогда и получите от него боевое задание, –ответил генерал".

А своей Георгиевский крест подъесаул Вячеслав Ткачев (между прочим, в будущем – генерал-майор) получил вот за какой незаурядный боевой эпизод. Казак полетел на своем аэроплане в разведку да попал под обстрел. Какой-то ловкий вражина умудрился прострелить масляный бак самолета. Казалось бы, плохо дело.

Но казак смог управиться с аэропланом, лежа на полу кабины и закрыв пробоину ногой. Дотянул до наших позиций, там пересел на коня и полетел пулей к ближайшему телефону, чтобы передать разведданные. Однако и самолет не бросил. Вернулся за ним, погрузил на телегу, под вражеским огнем вывез в тыл на ремонт.

Вообще-то, пересадка казаков с коней на самолеты – процесс логичный. Конечно, специфика действий несколько иная, да и на каждого российского кавалериста при всем желании не удалось бы найти по аэроплану. Но принципы в седле и в кабине пилота были примерно одинаковыми: храбрость на уровне самопожертвования, выполнение боевой задачи любой ценой, отточенные действия, решительность и инициатива.

1/2

Охота казаков за немецкими аэропланами. Лубок. Москва. 1915 год

© Общественное достояние

2/2

"Как казаки цепеллину ободрали пелерину". Почтовая открытка времен Первой мировой войны. Издательство "Сегодняшний лубок".

© Первая мировая

Интересный случай зафиксирован в боях под городом Холм в июле 1915 года. Экипаж русских летчиков в составе поручика Виктора Покровского (будущий командующий Кубанской, а затем и Кавказской армией Юга России в Гражданскую войну) и корнета Мстислава Плонского вылетели на разведку и внезапно наскочили на немецкий аэроплан, вооруженный пулеметом. Это при том, что у наших были только револьверы.

Мастерским маневром Покровский заставил противника приземлиться. Российский самолет сел рядом, летчики противника взяты в плен.

С этой добычей русские пилоты и вернулись в расположение части. Дерзкий, вполне традиционный казачий подход: от похода к туркам "за зипунами" до рейда к пруссакам за "языками". Оба героя были награждены орденом Святого Георгия IV степени.

Видишь немецкую каску, спеши выхватить шашку

А сколько еще героических эпизодов было рассыпано по фронтам Первой мировой войны – не сосчитать.

И случаев беззаветного массового казачьего героизма великое множество. Скажем, в середине августа 1914 года 8 казаков 2-го Оренбургского казачьего полка попали в окружение. Они не только не сдались на милость противника, но и прорвали кольцо, ушли с боями, сохранив знамя своего полка. Все бойцы были заслуженно награждены Георгиевскими крестами IV степени. Их семьям от имени наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенанта Сухомлинова были подарены иконы со специальными благодарственными монограммами. Последний момент и красив, и трогателен.

Или взять самое крупное кавалерийское столкновение той войны – сражение у Ярославиц (территория нынешней Тернопольской области, временно контролируемой Украиной). Знаменитый был встречный конный бой! Кавалерийская дивизия генерал-лейтенанта графа Федора Келлера вдребезги разбила лучшее в австро-венгерской армии подразделение "белых драгун" –4-ю кавалерийскую дивизию. С русской стороны отличились воины 1-го Оренбургского казачьего полка.

Кстати, к графу Келлеру (два солдатских Георгиевских креста за русско-турецкую войну и два офицерских за Первую мировую, не считая прочих наград) прочно прилипло почетное прозвище "первая шашка России". Заслужить такое мог только виртуозный кавалерист и рубака. В историю вошла и его знаменитая команда: "Штаб и конвой в атаку за мной!".

Генерал Антон Деникин оставил такие мемуарные записи:

"Федор Артурович водил свои войска в бой красиво и эффектно, словно на батальных полотнах, однако при этом без какой-либо преднамеренной рисовки –это происходило само собой".

В ходе Варшавско-Ивангородской операции – одного из масштабнейших сражений Первой мировой –великолепно проявили себя казаки Уральской казачьей дивизии и 1-й Забайкальской казачьей бригады. За успешное выполнение боевых задач в первой половине октября 1914 года они были отмечены командующим 4-й армией генералом Алексеем Эвертом и удостоены благодарности Верховного Главнокомандующего.

В этом же сражении отличились Лейб-гвардии Атаманский, Лейб-гвардии Сводно-Казачий полки, Лейб-гвардии 6-я Донская казачья батарея, а также совместно действовавший с ними 1-й Астраханский казачий полк.

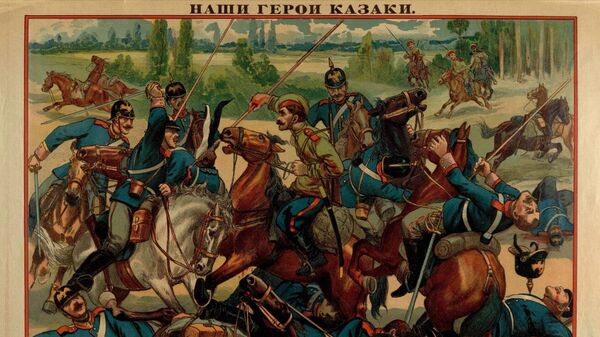

Преследование немцев русской кавалерией под Варшавой. Лубок. Гродно. 1914 год

© Общественное достояние

До нашего времени дошли лубки с изображением избиения германцев под Варшавой. Казаки-гвардейцы запечатлены на них в своих несомненно эффектных, но уже выглядящих анахронизмом ярких мундирах. Здравый смысл и веяния эпохи уже подсказывали, что следует переходить на камуфляжные оттенки, но бравые казаки еще продолжали светиться экипировкой времен романтического военного пижонства.

По-своему это тоже было прощанием с былыми славными временами. Военное дело уверенно окрашивалось скучным, зато практичным цветом хаки.

Золотыми церковнославянскими буквами в историю Первой мировой войны вписала свое название 35-я отдельная Донская казачья сотня. Скажем, казак этой сотни Медведев производил разведку, а заодно захватил и доставил в штаб 35 пленных австрийцев. Старший урядник Козьма Аксенов с 10 казаками привел из разведки 85 австрийских пленных. Всего за 2 месяца боев казаки 35-я отдельной Донской казачьей сотни взяли в плен чуть ли ни две сотни вражеских солдат, а сами потеряли 8 человек.

Казаки 8-го Уральского казачьего полка в ходе наступления на Юго-Западном фронте только за 29 мая 1916 года взяли в плен около 350 австрийских солдати в ходе преследования отбили захваченные у них ранее пулеметы.

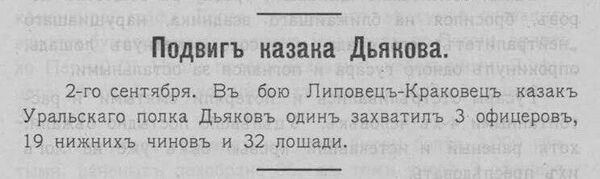

Или вот, рядовое сообщение выходившего в Новочеркасске специализированного периодического издания "Славное казачество во вторую Отечественную войну" (1915 год):

"2-го сентября. В бою Липовец-Краковец казак Уральского полка Дьяконов один захватил 3 офицеров, 19 нижних чинов и 32 лошади".

Буднично сказано, верно ведь? Подумаешь, в одиночку взял в плен 22 человека и увел 32 лошади… Нормальное казачье дело.

Лаконичная заметка о подвиге уральского казака. "Славное казачество во вторую отечественную войну", Вып. 1, Новочеркасск, 1915 год

© Общественное достояние

В ходе Галицийской битвы сложная ситуация возникла у 8-й армии генерала Алексея Брусилова. Он бросил в прорыв казачью дивизию Алексея Каледина (будущего Донского атамана). А как вам сам тон приказа?

"12-й кавалерийской дивизии – умереть, но умирать не сразу, а до вечера".

Каледин понимал, что в обороне ему противника не сдержать, и решил бросить казаков в атаку, которую возглавил лично. Бьющая в лоб наступающего врага казачья лава – явление экстраординарное. Австрийцы этого сюрприза не перенесли, и покатились назад.

Лихость и патологическое, как казалось некоторым, бесстрашие казаков были существенным козырем для русского командования на любом участке фронта и в любой остановке. Это был своего рода бойцовский транс, впасть в который дано далеко не каждому.

Вот отрывок из письма безымянного донского казака родным, которое было опубликовано "Донскими областными ведомостями" в 1915 году:

"Лично я ощущал в этой атаке какое-то особенное чувство: удаль, отвагу, веселье и беззаботность. Увидел немецкие каски, рука самопроизвольно выхватила из ножен шашку, откуда-то взялся дикий крик, и я рублю... Я не сознавал, что я делаю. За все время этой схватки я только один раз очнулся на мгновение после одного особенно сильного удара. Слышу страшный крик, смотрю – передо мной немецкий офицер, с наполовину отрубленным плечом, старается левой рукой достать из кобуры револьвер, а сам орет благим матом. взмахнул шашкой и ударил. Офицер с раскровавленной головой свалился с лошади. Дальше опять ничего не помню, и очнулся от забытья только тогда, когда от 12-го Кенигсбергского полка осталось только 81 раненых и здоровых пленных немцев, да больше 200 лошадей".

Русский казак корректирует политическую карту Европы. Журнал "Война" №19 за 1915 год.

© Общественное достояние

Разумеется, примеры тут приведены скороговоркой и довольно разрозненные. Очень уж их много, сложно уместиться в стандартную статью. В пухлые книги и то все не влезает. Так это, учтите, мы говорим о европейском театре боевых действий. А были еще и Кавказ, и Ближний Восток.

Казачий рейд в Месопотамию

Например, кубанцы и терцы бились в основном на Кавказском фронте, который за всю войну не знал отступлений. Закончили войну на вражеской территории. Вместе с донцами и забайкальцами они брали зимой 1915–1916 годов турецкую крепость Эрзерум, дошли до Трапезунда.

А чего стоит подвиг сотни 1-го Уманского полка под командованием Василия Гамалия, который со своими казаками прошел из Персии более 400 верст по турецким тылам для соединения с британскими союзниками в Месопотамии? Невероятный сюжет, кинематографичный!

Это произошло в апреле 1916 года. За выполнение невыполнимого задания, мужество и храбрость сотник Василий Гамалий получил орден Георгия 4-й степени и британский Военный крест. Офицеры сотни были награждены золотым Георгиевским оружием, а все нижние чины – Георгиевскими крестами.

К слову, это был лишь четвертый случай в истории, когда Георгиевскими наградами жаловалось целое подразделение.

· Первый: в 1829 году награжден экипаж брига "Меркурий", принявшего и выигравшего бой с двумя турецкими линкорами.

· Второй: 1865 год, казаки 4-й сотни 2-го Уральского казачьего полка, выстоявшие в неравном бою против 10-тысячной армии кокандцев под Иканом.

· Третий: в 1904 год награжден экипаж крейсера "Варяг".

За беспрецедентный поход в Месопотамию Высочайшим указом сотник Василий Гамалий был произведен в подъесаулы 1-го Уманского бригадира Головатого полка Кубанского казачьего войска.

Собственно, и в самой Персии казакам тоже пришлось дать отпор распоясавшимся туркам. Это ведь была зона российских жизненных интересов. Самым сильным подразделением на этому участке боевых действий была Персидская казачья бригада.

Упругость казака: умереть, но не сдаться

Русский историк, профессор Николаевской академии Генерального штаба и автор целого ряда научных исследований в области военной социологии генерал-лейтенант Николай Головин, при анализе качественного состояния армии употреблял такой показатель, как "моральная упругость войск". На него с удовольствием ссылаются исследователи Первой мировой войны. Упрощенно говоря, это соотношение количества погибших и раненых и взятых в плен в тех или иных частях и подразделениях.

Вот как этот коэффициент упругости по Головину выглядит, применительно к русской армии в Первой мировой войне:

· Средний показатель по всем частям и родам войск – 69% убитых и раненых и 31% пленных.

· В гвардейских частях – 91% и 9%.

· В гренадерских – 78% и 22%.

· В армейской пехоте – 65% и 35%.

· В стрелковых частях – 82% и 18%.

· В регулярной кавалерии – 79% и 21%.

· В артиллерии – 56% и 44%.

· В ополчении – 42% и 58%.

· В казачьих частях – 94% и 6%.

Нужны ли еще какие-то доказательства тому, что казаки предпочитали смерть плену? Цифры, прямо скажем, впечатляющие.

Хотя, разумеется, на войне всякое бывало. В плен казаки тоже попадали. Раненые, допустим, контуженные. Да и вообще, мало ли еще какие случались обстоятельства. Но казаки являлись самым беспокойным контингентом военнопленных. Бежали при первом же удобном случае, проявляли при этом невероятную изобретательность.

Вот что по этому поводу писал в одной из своих научных работ историк и донской казак Андрей Гордеев:

"Одним из заметных признаков заслуг казачества в войне было то, что бежавшие из плена казаки были награждены Георгиевскими медалями со специальной надписью “За смелый побег” и их награждал сам император. Согласно постановлению Военного Совета, эти медали присуждались всем бежавшим из плена нижним чинам после тщательных проверок всех обстоятельств их пленения. Однако Николай II награждал ими только казаков".

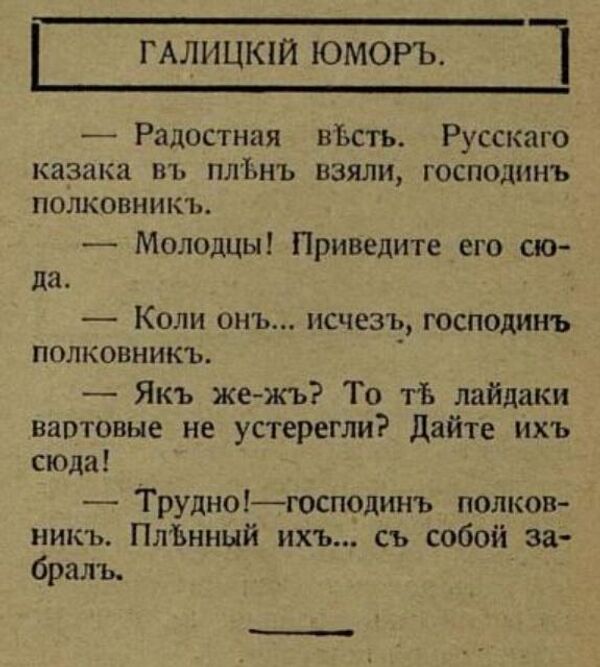

Простоватый военный юмор времен зачистки Галиции. Журнал "Война" №19 за 1915 год

© Общественное достояние

Говоря о плене, стоит напомнить, что казаки эту тему видели и с обратной стороны. В том смысле надо упомянуть, что именно им зачастую выпадала миссия конвоировать захваченных солдат и офицеров из числа немцев, австрийцев, чехов, венгров и прочих европейских народов. Да и доставка трофеев в тыл тоже порой становилась казачьей задачей.

Интересная оценка этому дана в материале "Биржевых ведомостей" за 1915 год. Автор – известный петербургский адвокат, потомок запорожских казаков Дмитрий Данчич.

"Казаки оказывают нашим войскам неоценимые услуги как при разведках, так и при преследовании неприятеля. При этом… ведут себя казаки в занимаемых местностях образцово, и нарекания на них австрийских газет – сплошная клевета.

Австрийцы казаков так боятся, что для конвоирования 18 тысяч пленных австрияков, я это видел своими глазами, было отряжено всего 15 казаков, и пленные шли с полной покорностью, как если бы шли под конвоем целого полка.

Когда с пленными пробовали заговорить местные жители, достаточно было цыкнуть казаку, чтобы смельчаки со всех ног бросались утекать. Купленное у жителей стадо коров в несколько тысяч голов стерегли в поле 5 казаков, и никому и в голову не приходило отбить стадо".

Ушли с фонта последними

Сколько же казаков приняло участие в Первой мировой войне? Даже более чем через 100 лет после тех событий ответ на этот вопрос не так уж и однозначен. Много – это бесспорно. Но сколько?

Историк Владимир Трут пишет:

"Определить точную численность призванных в армию в годы войны казаков трудно. Поэтому даже в имеющихся в архивах официальных документах разных структурных подразделений военного ведомства содержатся отличные друг от друга данные. Существуют и проблемы, вытекающие из внутренней специфики воинских призывов".

"Советская военная энциклопедия" и "Большая советская энциклопедия" сообщали, что общая численность призванных в армию казаков всех казачьих войск составила свыше 200 тысяч человек. Более поздние издания советских времен, например "Гражданская война и военная интервенция в СССР", "Советский энциклопедический словарь", подняли этот показатель до 300 тысяч человек.

В трехтомнике "История казачества Азиатской России" (1995) указано, что в Первой мировой участвовали 319,9 тысячи казаков.

Современные исследователи полагают, что наиболее аргументированные, научно обоснованные данные о количестве мобилизованных казаков приводил военный историк Геннадий Воскобойников. По его мнению, в годы Первой мировой войны казачество выставило свыше 8 тысяч офицеров и 360 тысяч нижних чинов. Стало быть, общая цифра – 368 тысяч человек.

По данным того же Воскобойникова, к с начала войны и до осени 1917 года общие потери (убитые, раненые, контуженные, пропавшие без вести, попавшие в плен) казачьих частей и подразделений составили около 45 тысяч человек.

Каждый третий казак, воевавший в Первую мировую, был удостоен престижнейших в России боевых наград – Георгиевских. Так, более 500 казачьих офицеров получили ордена Святого Георгия и почетное Георгиевское ("Золотое") оружие. Георгиевскими крестами и медалями были отмечены свыше 120 тысяч казаков. Разумеется, стоит помнить, что очень многие казаки были жалованы несколькими Георгиевскими наградами, то есть их общее количество значительно выше.

1/3

Георгиевские кавалеры. 1916 год

© Общественное достояние

2/3

Старший урядник Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка Василий Горин. За годы Первой мировой войны получил полный Георгиевский бант.

© Общественное достояние

3/3

Георгиевский кавалеры. Почтовая открытка. Петроград. 1916 год

© Общественное достояние

Не умаляя ничьих заслуг, все же отметим, что из общего числа казачьих Георгиевских кавалеров 193 офицера и 37 тысяч нижних чинов принадлежали к Войску Донскому.

Неоднократно уже процитированный нами историк Андрей Гордеев считал так:

"Глубокое понимание казаками своих обязанностей, высокая дисциплина и исполнительность, усвоенные ими еще в раннем детстве морально-нравственные принципы, система воспитания и тренировок, уверенность в правильности такого подхода к военной службе, верность воинской присяге и готовность противостоять любым вызовам Отечества – все эти положительные качества казаков ярко проявились в кровопролитных сражениях и трудных испытаниях Первой мировой войны".

Исследователи (как отечественные, так и закордонные), подводя итоги участия казаков в Первой мировой войне, любят приводить цитату атамана Терского казачьего войска генерал-лейтенанта Герасима Вдовенко. Имеют на это полное основание, надо заметить. Славно сказано, формулировка чеканная, отвечающая сути события.

"Казачество на эту войну отдало все до последнего напряжения. Оно честно выполнило свой долг перед Родиной. Казачьи полки заслужили похвалу даже от неприятеля и во время развала ушли с фронта последними".

Из огня да в полымя

В 1918 году Первая мировая война закончилась. Одни ее участники радовались геополитическим успехам и считал дивиденды. Другие переживали национальный позор и вынашивали идеи реванша. Карта мира претерпела существенные изменения. Народы скорбели о своих погибших и робко надеялись на максимально долгое затишье, которое, как мы знаем теперь, промелькнуло мгновенно. Но тем не менее наступил пусть и зыбкий, но вожделенный мир.

Вот только не в России. У нас все только начиналось. Разгоравшаяся Гражданская война по своему трагизму и накалу превосходила все предыдущие кошмары, которыми, чего там греха таить, не так уж бедна отечественная история.

Выжившие на фронтах Первой мировой, честно и с достоинством выполнившие свой долг казаки возвращались домой, чтобы принять участие в небывалой доселе братоубийственной войне. Если раньше все было более-менее понятно, с этой стороны линии фронта свои, наши, с той – чужие, враги, то теперь все смешалось, запуталось и оказалось куда сложнее.

Ближайшие родственники становились злейшими и непримиримыми врагами. Сын шел против отца, брат против брата, кумовья, крестившие друг другу детей в храме Божьем, рубились неистово, до смерти…

В незыблемой, казалось бы, веками проверенной концепции "За веру, царя и Отечество!" вдруг поменялось решительно все. Царь был самым жестким образом аннулирован. Отечество изменилось до неузнаваемости. А веру еще предстояло путем невероятных усилий сохранить – в себе в первую очередь.

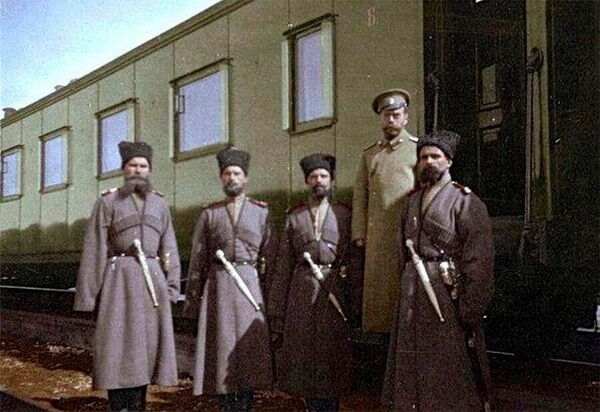

Последний русский царь Николай II с казаками у своего штабного вагона. 1914 год

© Общественное достояние

Казачество закрывало тяжелейшую, кровавую, но славную и героическую страницу своего участия в Первой мировой войне. И открывало новую главу, в которой тоже хватало отваги и жертвенности, но человеческих трагедий и катастрофических последствий в пересчете на душу населения оказалось уж точно никак не меньше.

Руслан Мармазов