Казаки-пилигримы и небо по наследству. История рода Сергея Балаклеева

© Портал "Российское казачество"

Ветеран боевых действий, бывший кадровый военный, а ныне руководитель пресс-службы войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Сергей Балаклеев более сорока лет изучает историю рода. Не менее интересна и судьба нашего рассказчика: как уссурийский казак оказался в Москве, почему небо ему досталось по наследству и как профессия военного изменилась на журналистскую деятельность? Но обо всем по порядку, начнем с истоков.

"Представители царя". Как формировалось Уссурийское войско

Во время активного освоения земель Сибири и Дальнего Востока забайкальскими казаками переселились и предки Сергея Балаклеева. Так его прапрадед Константин Федорович Подойницын стал частью Уссурийского казачьего войска.

"По приказу переселяли казаков и крестьян. Причем казаков не только с Забайкальского войска: и из Оренбурга, и из Сибири, и с Дона, и с Терека. Мои предки жили под Нерчинском. Одной из застав стала станица Забайкальская, до нее добирались плавом по Амуру, где уже поворачивали на Уссури".

Конечным пунктом переселения стала станица в 10 километрах от реки Уссури – Гленовская, сейчас это город Вяземский Хабаровского края. Станицу основал донской казак – казачий полковник по фамилии Глен.

"Казаки приходили как представители царя. На них были возложены все функции, которые выполнял государь в центре России".

Казакам-переселенцам, в том числе и предкам Сергея Балаклеева, предстояло выполнить ряд задач: они были и форпостом новой границы государства, и исследователями природных ресурсов, и егерями в таежных лесах. Создавались также новые торговые пути, которым была необходима защита от разбоев.

"Эти казаки – путешественники, пилигримы. Этих людей не сравнить с выходцами с Дона или Кубани. Там жили люди, немного расслабленные природой: все растет, все хорошо, все пушисто. А в этом регионе нужно пахать. На одних привозных мешках не проживешь, нужно создать быт с нуля среди дикой природы".

Прадедушка героя нашего материала Григорий Константинович Подойницын родился в 1888 году, когда ему исполнился годик, он уже был одним из первых поселенцев станицы Гленовской. Спустя время, повзрослев, Григорий взял в супруги Евдокию Васильевну Кузнецову – девушку из знатного казачьего рода. В 1911 году у пары родилась дочь Антонина (бабушка Сергея).

"По метрикам социальным у нее день рождения 14 марта, но на самом деле она родилась 1 марта, крещена была 3 марта. Я давай у стариков спрашивать: “Как так, 3 цифры?” Тогда к таким нюансам проще относились, когда принесли дитя в ЗАГС, этим числом и оформили".

В дальнейшем она вышла замуж за местного жителя, который не принадлежал к казачьему роду, – Ефименко Леонида Константиновича.

Как революция разделила семью на две части

Казачий род Сергея Балаклеева не исключение в революционных столкновениях. Аким Подойницын – брат прадеда Григория – перешел на сторону красных.

"Изучая архивы и читая, вот, и книга где-то попадалась, где-то с разговором с родственниками, я все пытался понять, почему это произошло, по каким причинам. Ведь они воспитывались, жили вместе, ели из одной тарелки, ухаживали за одними родственниками, в общем, занимались домашним хозяйством наравне со всеми, и вдруг такой раздел".

Прадед Сергея Балаклеева служил в Уссурийском войске и не покидал территорий в отличие от его брата. Аким Подойницын воевал в Первую мировую войну в составе Первой Уссурийской сотни – легендарного подразделения, наименование которого приводило в ужас австрийцев:

"Вот что говорил генерал Крымов о наших казаках: "Имя Уссурийской конной дивизии всем, интересовавшимся событиями на фронте, известно как части, верно служившей своей Родине". Казаки-уссурийцы героически проявляли себя в годы войны, но мало имен героев сохранила история. Вот лишь несколько примеров, иллюстрирующих участие в боевых действиях уссурийских казаков на фронтах Первой мировой войны.

Из письма казака 3-й сотни Уссурийского казачьего полка Григория Васильевича Бочкарева на станцию Вяземскую (из-под Варшавы, 14 апреля 1915 г.): "Немцы нас называют маньчжурские казаки. Приходилось нам ходить на германскую кавалерию в атаку, так они убегают, и на пехоту приходилось идти в атаку, как догонишь, то они сейчас же бросают винтовки и кричат: "Казак!”".

На фронте брат прадеда Аким был ранен, получил орден Святого Георгия, лежал в госпитале. Так у Сергея возникла теория, что именно во время лечения родственника и обратили в ряды красных, а на малую родину он уже вернулся человеком с другими взглядами.

В дальнейшем Акима Подойницына назначили заместителем комиссара наркомзема Дальневосточного региона, а позже он вырос до комиссара.

Прадед Григорий Подойницын проявить себя в Белом движении не успел, в 1920-х произошел несчастный случай: родственник Сергея погиб в железнодорожной катастрофе близ станции Вяземской.

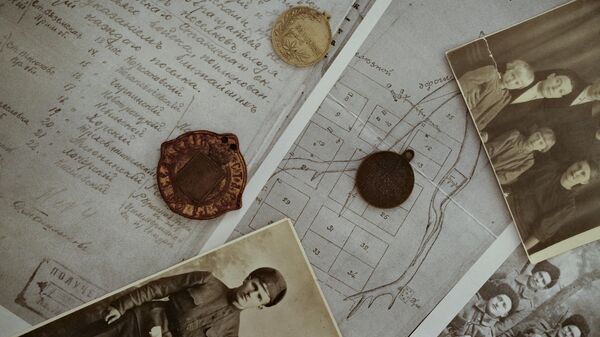

Семейная реликвия Балаклеевых – печать старосты

© Портал "Российское казачество"

Последний круг уссурийцев

Последний круг Уссурийского казачьего войска провели в мае 1918 года, в котором значимое участие принял родственник Сергея Балаклеева. Двоюродный прапрадед Яков Подойницын был секретарем круга. Именно он записал в протокол, что войско распускается.

"Великая Октябрьская революция ударила и по казакам. К сожалению, когда прошел этот круг, они достаточно легко сбросили с себя войсковое управление".

Казаки пришли на сход, и было объявлено о том, что власть меняется, а войско структурно не подходит для Советского государства. В дальнейшем поменялись и границы субъектов Дальневосточного региона.

Жизнь рода в Советское время

Дед Леонид Константинович Ефименко от природы обладал музыкальным талантом. Он свободно владел трубой, альтом, хорошо играл на аккордеоне и баяне. В 1945 году, когда он воевал на Дальнем Востоке с японцами, его сразу после призыва в армию назначили старшиной военного оркестра. Однако выполняли они не только функции музыкального подразделения, перед ними стояли задачи комендантского взвода. Табельным оружием они владели не хуже, чем своими музыкальными инструментами.

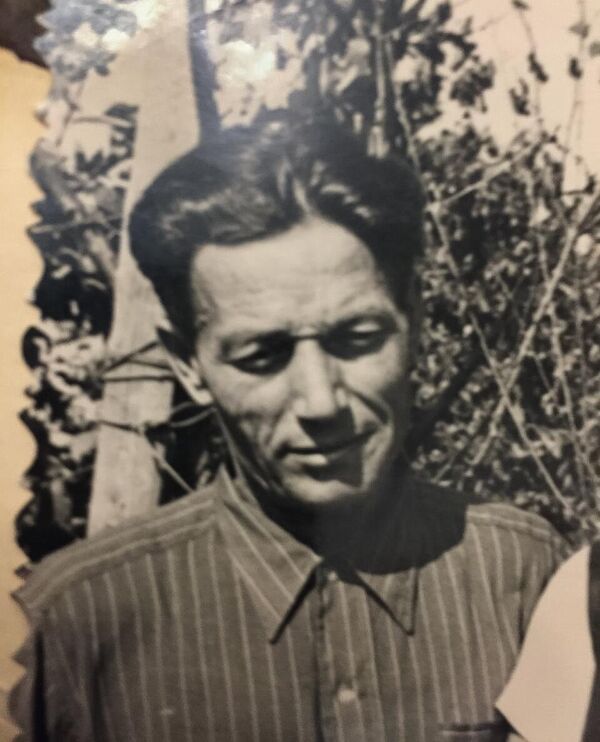

Дед Сергея Балаклеева Леонид Константинович Ефименко

© Личный архив Сергея Балаклеева

В числе достижений Леонида Ефименко во времена Советско-японской войны – отбитая атака на штаб и захват пленного, который обладал ценными сведениями. За это Ефименко наградили медалью "За отвагу". Успел он поучаствовать и в Корейской войне в 50-х на стороне Китая как представитель Советского Союза.

Вернувшись к гражданской жизни, Леонид Константинович стал работать в детском саду, где он преподавал музыку.

"Он не из казачьей семьи, но дух казачий именно в плане воинственности такой. Наша бабушка-то, вот она истинная казачка".

В 1940 году, за год до начала Великой Отечественной войны, в городе Вяземске родилась Нелли Леонидовна Ефименко – мать Сергея.

"Имя, конечно, для казачки, нетипичное. Я спрашивал, но ответа так и не добился. У нее была и сестра с необычным именем Ида".

Верхний ряд: Двоюродная прабабушка Сергея Балаклеева Надежда Подойницына с мужем. Средний ряд: Дед Сергея Балаклеева Леонид Ефименко и его супруга Антонина (Подойницына). Нижний ряд: мать Сергея Балаклеева Нелли и ее сестра Ида

© Личный архив Сергея Балаклеева

Парой лет ранее, в 1938 году, родился отец Сергея Александр Сергеевич Балаклеев. Он закончил летную школу в Волгограде, а позже поступил в военное летное училище. После выпуска, получив погоны лейтенанта, он поехал по распределению на Дальний Восток.

"Представляете, какие судьбы переплетения. Он с Астрахани, но у Балаклеевых были очень дальние родственники на Дальнем Востоке, которые связаны с моими родственниками по маме".

Так, в гостях он познакомился с будущей мамой Сергея – Нелли Ефименко. Через год после знакомства они поженились.

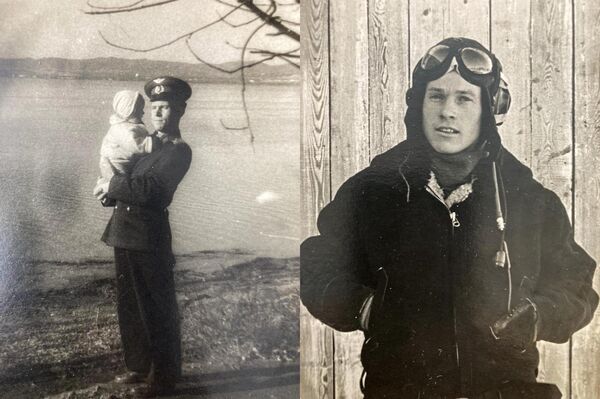

Александр Сергеевич Балаклеев был летчиком-истребителем, летал среди лучших – в составе первой эскадрильи. В сознательном возрасте Сергей не застал своего отца, тот погиб, сажая неисправный самолет, летом 1962 года.

"Это авторитет из авторитетов. Я его практически не помню, потому что он погиб, когда мне было год и четыре месяца. Но мама мне очень много о нем рассказывала, в первую очередь с точки зрения его личных качеств: как он что-то делал, как он достигал своих целей".

Отец Александр Сергеевич Балаклеев с маленьким Сергеем и фото Александра на военной службе

© Личный архив Сергея Балаклеева

Но личные качества отца Сергей впитывал не только из рассказов матери. Когда он подрос, то поступил в суворовское училище, где офицером-воспитателем соседнего взвода был товарищ, который оказался невольным свидетелем того последнего рокового полета Александра. Он и рассказал юному суворовцу Сергею более подробно о подвиге отца.

"Этой катастрофой выявили причину проблем с двигателем и отозвали в срочном порядке силовой агрегат Су-9. Оказалось, что один из блоков крепления был конструктивно сделан с нарушениями. Благодаря сохранившейся после катастрофы машины удалось найти и устранить неисправность".

В юношестве Сергей Александрович Балаклеев поставил себе цель – поступить в летное училище. Он прошел врачебно-летную комиссию с результатом - "годен". Но на окончательный выбор военной деятельности незримо повлияла мать казака, она не была готова после трагической потери мужа согласиться с сыном в выборе профессии летчика. Пришлось уступить родному и любимому человеку и подать документы в Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, чтобы в дальнейшем стать офицером-воспитателем.

После службы в войсках и окончания академии в Москве, Сергей продолжил службу в Центральном журнале Министерства обороны "Ориентир". Прошел должности от консультанта до начальника отдела-члена редколлегии, освоив при этом несколько специальностей от дизайнера-верстальщика, корреспондента и фотожурналиста. Но мечта об авиации не отпускала…

Судьба предоставила шанс во время командировки в Липецкий авиационный учебный центр имени В. Чкалова. После подготовки в журнал интервью с главкомом Анатолием Корнуковым удалось выдвинуть смелое предложение: "Мы хотим, чтоб авиация, летающая техника наша была представлена не только на земле, но и в воздухе".

Через неделю состоялся звонок: "Приезжайте в Липецкий центр на курсы переучивания". Так Сергей Балаклеев получил специальность оператора воздушных съемок, которая ему пригодилась при освещении воздушных учений и, особенно, во время боевых действий в Чечне, где он находился военкором.

"Я мог беспрепятственно, уже на основании приказа командира садиться в заднюю кабину истребителей, штурмовиков, других типов самолетов, проводить фото и видеосъемки".

Воздушная съемка модернизированного штурмовика Су-25

© Сергей Балаклеев

Преемственность поколений

Сергея назвали в честь деда по линии отца, участника Великой Отечественной войны Сергея Леонтьевича Балаклеева. Документального подтверждения того, что его предки по отцу казаки, пресс-секретарь ВКО ЦКВ пока не нашел, но, по рассказам близких родственников дед был родом из казачьих мест на Дону.

В 1942 году Сергея Балаклеева призвали на Воронежский фронт, в краткие сроки ему присвоили звание лейтенанта. Чуть позже, в качестве командира взвода стрелковой роты он воевал на линии боевого соприкосновения. Был награжден орденом Красной Звезды.

В конце 1943 года Сергей Леонтьевич Балаклеев с присущей ему отвагой и героизмом участвовал в освободительных боях за Украину в качестве командира стрелковой роты. Был представлен и награжден орденом Отечественной войны II степени. Погиб в звании старшего лейтенанта под Житомиром в 1943 году.

Спустя годы память о нем хранится не только в имени героя нашего материала, в честь своего предка казак назвал и сына.

Сложилась целая династия людей в погонах. Сергей бережно хранит память о прошлом, чтобы в дальнейшем передать исторические корни своей большой семьи новым поколениям Балаклеевых.

Пресс-секретарь ВКО "Центральное казачье войско" Сергей Балаклеев

© Портал "Российское казачество"