Язык сильнее пистолета. Школа боевых казачьих переводчиков

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Казачья жизнь никогда не была скучной. Вот так, чтобы совершенно нечем было заняться, – это что-то из других укладов, никак не из станичных. У казака всегда дел полно. Он или готовится к войне, или гоняет супостатов, рубит, колет, в плен берет, или залечивает раны, или вернулся в свой курень с фронта, чтобы хорошенько подготовиться к новой войне…

А что между этим еще и землю пашет, рыбу ловит, зверя промышляет, торгует, открывает новые земли, карты чертит, казачек (а если что, так и не совсем казачек) обожает, детей растит, песни слагает – об этом сейчас и говорить недосуг. Как теперь модно баять, такие заботы у казака всегда шли по умолчанию. И все это с молитвой, с Господом в душе, с крестным знамением.

Даже уже сменив шашку на посох, старый казак о покое не думает. Дел-то все равно невпроворот. Кто семьей руководить станет, опыт передавать, молодежь растить, мальчишек по коням сажать, девиц замуж выдавать, учить уму-разуму и крепкому шашечному удару? Кто станичные, хуторские или еще какие важные, глобальные решения принимать станет? Понятно, старики – главнейшие казаки.

Словом, на покой казак уходит только на вечный, когда Господь призовет. В бою ли это будет, на чужедальней стороне или в родной хате в окружении детей-внуков-правнуков –это уж как судится. Но до того – только служба лихая и бесконечная подготовка к ней.

Крепкая рука и шустрый мозг

Понятно, что казачья подготовка – это целая система, которая формировалась и структурировалась несколько веков, выстроившись в строгую концепцию и получив в XIX веке фундаментальную теоретическую основу в виде уставов, памяток и прочих написанных кровью полезных и непременных для изучения и применения на практике регламентирующих документов.

Понятно, что это была не догма, а руководство к действию. Казаки отличались как раз гибкостью и разнообразием своих подходов. Документы дорабатывались и дополнялись вплоть до самого завершения досоветского периода в истории России и казачества. Потом наступили иные времена, тоже очень бойкие и по-своему интересные, просто сейчас не о них.

Практические навыки, при всем уважении к традициям, модернизировались. Допустим, наступил момент, когда казаки лучше всех, может быть, даже и в мире, освоили артиллерию, и казачьи пушкари стали цениться не меньше, а то и больше виртуозных конников. В свое время и проводную связь освоили, и аэроплан, и бронетехнику. А как же иначе?

Что такое в программе закалки казака-воина навыки джигитовки, стрельбы из всех положений, фланкировки, рубки лозы и арбузов в качестве упражнений для постановки руки с перспективой сноса с плеч вражеских голов, дерзнувших покуситься на российские интересы, – это мы еще непременно расскажем. Тема-то сколь интересная, столь и бесконечная.

А сегодня затронем совершенно внезапный, слабо изученный аспект из богатой концепции казачьей подготовки. В войне ведь побеждает не только тот, у кого мышцы сильнее и глаз зорче, но в первую очередь тот, кто соображает шустрее, лучше знает противника, да и с мирным населением умеет выстроить отношения.

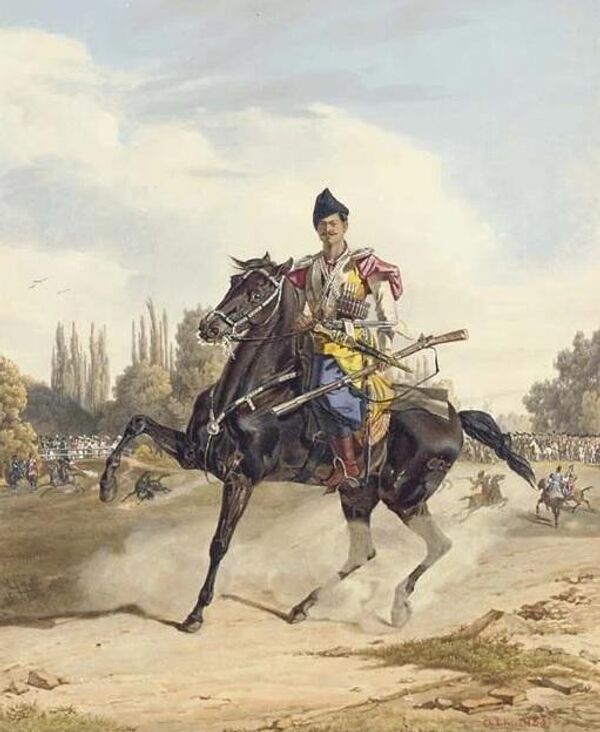

Лев Киль. Офицер гвардейского горского полуэскадрона конвоя. 1837 год

© Общественное достояние

Казаки международного класса

Помимо универсальных дисциплин, приемов и навыков, которым обязан был овладеть каждый казак, превратив их в часть себя, своего организма и образа мыслей, в XIX веке речь стала заходить и о получении специальных знаний и умений. Понятно, касалось это не всех, а, скажем так, казаков специального назначения. Но зато, если уж касалось, то в полной мере.

Интереснейшее явление в казачьем образовании описано в книге "Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма" (Москва, 1864 год). Сопровождавшие Августейшего атамана, великого князя Николая Александровича (старшего сына Александра II, наследника, так и не взошедшего на трон по причине преждевременной кончины от болезни в Ницце в 1865 году) будущий обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, в ту пору учитель наследника престола по законоведению, и профессор Московского университета Иван Бабст поведали заинтересованной публике об отделении восточных языков при гимназии в казачьей столице – городе Новочеркасске.

По сути дела, это предтеча института военных переводчиков. Причем с совершенно очевидным уклоном.

"Цель учреждения восточного отделения – образовать переводчиков для Кавказской армии, – говорилось в книге. – Вызвано оно настоятельно необходимостью для кавказского управления иметь надежных людей для сношений с туземцами. Сношения эти производились, а отчасти и теперь еще проводятся, при посредстве переводчиков из туземцев, не знающих основательно русского языка, не получивших даже специального образования в восточных языках".

Но главная проблема заключалась даже не в слабой, самодеятельной подготовке аборигенных переводчиков. Их действия могли быть – и чаще всего были – направлены на пользу соплеменникам, но во вред русским войскам. Родственные связи на Кавказе перебивают все или почти все прочие аргументы.

"Военное министерство, слишком хорошо зная по опыту, какая сомнительная польза от таких переводчиков, убедилось в необходимости учреждения школы для образования военных переводчиков на Кавказе, и решено было открыть при Новочеркасской гимназии отделение восточных языков", – писал авторский дуэт Победоносцев – Бабст.

18 сентября (по старому стилю) 1850 года было утверждено положение об этом специальном учебном заведении. В конце 1951 года начались занятия в классах арабского и татарского языков. 2 февраля 1953 года школа переводчиков превратилась в самостоятельное учебное заведение под личным патронатом наказного атамана Войска Донского. Именно он принимал на работу и увольнял учителей, определял контингент воспитанников.

Почтовая открытка. Новочеркасск. Вид на Ермаковский проспект и гимназию – кузницу кадров казачьих переводчиков. Конец XIX – начало ХХ века

© Общественное достояние

Педагоги приглашались в том числе из Казанского и Петербургского университетов. Что и понятно:специализация-то достаточно непростая, редкая, можно сказать, остродефицитная.

А учащиеся набирались из дворянских семей Войска Донского и Черноморского войска (позднее стало Кубанским): в отделении числились 20 донских и 10 кубанских казаков. Воспитанники принимались на казенное содержание, причем исключительно из числа учеников высших классов гимназии. Далее по отдельной программе они занимались 4 года.

Наиболее успешные выпускники получали чин хорунжего и отправлялись в войска. Остальные до аналогичных погон добирались не ранее чем через полгода службы просто рядовым переводчиком.

Отбор был жестким. Из 12 воспитанников первого выпуска в январе 1856 года звания переводчика были удостоены только 5. Меньше половины!

Русская азбука для Кавказа

Казакам особого назначения преподавали арабский и аварский языки, а из наречий, считавшихся татарскими, – кумыкское и азербайджанское. Набор учебных дисциплин определялся "положением наших дел на Кавказе".

На момент, описываемый в книге, пришлись планы наказного атамана Войска Донского расширить "ассортимент" отделения одним из языков, "наиболее распространенных между черкесскими племенами", а непосредственно для воспитанников из Кубанского войска – языками Дагестана.

Непросто приходилось не только потенциальным военным переводчикам, но и их педагогам. Среди последних, стоит заметить, встречались настоящие просветители, подвижники и большие трудяги. С литературой было туго, приходилось все, до чего только можно было дотянуться, выписывать из Европы. Многие методические пособия, учебники и словари создавались тут же, на месте, а получив одобрение ученых из Петербурга, печатались, скажем, в Тифлисе.

Преподаватель школы переводчиков Крашенинников потратил 10 лет жизни на составление русско-арабского словаря. Первый в Новочеркасске учитель татарского языка Макаров оттачивал свои навыки непосредственно в языковой среде, путешествуя по Кавказу. Преподаватель Визиров составил учебник по азербайджанскому наречию, включающий в себя грамматику, хрестоматию и словарь к ней.

Учитель Магомед Хандиев создал первую книгу на аварском языке – учебник грамматики и словарь к нему. Как писали Победоносцев и Бабст, в этом случае был применен арабский алфавит, к которому первопроходец "прибавил несколько звуков и букв, которые нельзя было передать арабскими буквами".

Впрочем, использование арабской письменности было вынужденным временным компромиссом. Опираясь на разработки педагогов казачьей школы переводчиков, лингвист генерал-майор Петр Услар проделал колоссальную работу по созданию письменности для народов Кавказа.

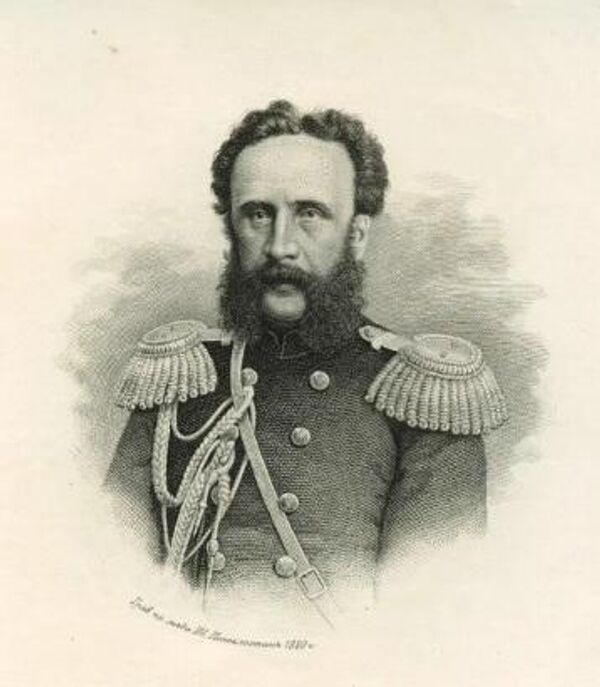

Иван Пожалостин. Портрет П.К.Услара. 1880 год

© Общественное достояние

"Русский алфавит, положенный в основание зарождающейся письменности кавказских племен, есть такое завоевание, последствия которого нетрудно себе вообразить, – говорилось в книге "Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма". – Русская азбука с присоединением некоторых букв, выражающих придыхательные, гортанные и зубные согласные, оказалась, по мнению г. Услара, самой удобной для аварского языка".

Учителя не только прививали казакам-переводчикам знания, прямо скажем, непростых языков, но и знакомили своих воспитанников с географией и историей Кавказа, нравами и обычаями, бытом, религиозными обрядами и суевериями аборигенной общественности. Все это очень пригодилось военным переводчикам во время службы.

Во всяком случае, донские офицеры были признательны своей новочеркасской школе и регулярно пополняли ее библиотеку литературой, которую удалось найти в ходе их боевых кавказских похождений.

Последняя "гитара" имама Шамиля

Интересный нюанс: выпускники отделения восточных языков показали себя не только как узкие специалисты, способные, скажем, квалифицированно допросить пленного или перевести какие-то документы. Казаки-переводчики оказались прекрасными коммуникаторами и мастерами выстраивать конструктивные отношения с местными жителями экзотических на тот момент регионов империи.

По-своему прославился один из воспитанников новочеркасской школы военных переводчиков с символической фамилией Кунаков. Казачий офицер стал наибом (упрощенно говоря, наместником) в Гунибе – крепости, являвшейся последним оплотом мятежного имама Шамиля и взятой русскими войсками 25 августа 1859 года.

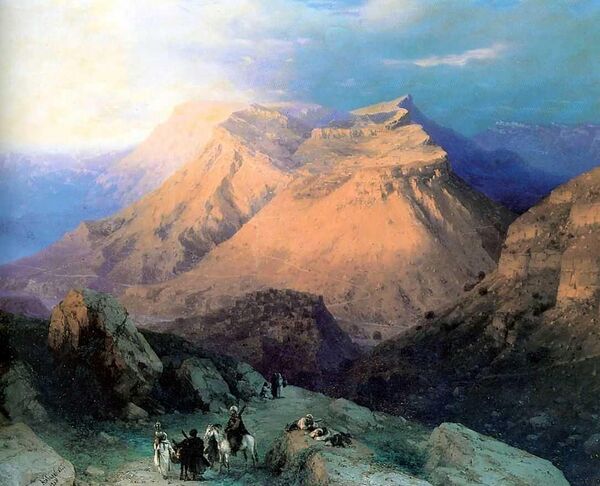

"Гуниб, метко прозванный солдатами Горой-гитарой, имеет действительно очертания этого инструмента без шейки… Он стоит уединенно в группе окрестных гор, господствуя над ними. Скаты Гуниба чрезвычайно круты – более 45 градусов – и подымаются на версту и более, оканчиваясь отвесным каменным поясом в несколько десятков сажен вышины, которым окружена вся верхняя площадь горы, составляющая не менее 100 квадратных верст", – так описывал неприступную природную цитадель Шамиля Ростислав Фадеев в книге "Шестьдесят лет Кавказской войны" (Тифлис, 1860 год).

Когда русские предложили горцам сдаться на почетных условиях, их предводитель самоуверенно ответил:

"Гуниб – высокая гора, я сижу на ней. Надо мною, еще выше, Бог. Русские стоят внизу. Пусть штурмуют!"

Цитата приводится по книге Ивана Митропольского "Кавказская война и ее герои. Очерки покорения Кавказа" (Москва, 1904 год).

Иван Айвазовский. "Аул Гуниб в Дагестане". 1869 год

© Общественное достояние

Наши войска взяли Гуниб. Шамиль был пленен и отправился на поселение в Калугу. Можно вообразить, сколь непростой была обстановка в дагестанском селении после его перехода под российский контроль.

Однако Кунаков, зная язык и обычаи, сумел исхитрился расположить к себе население. "Пользуется доверием и уважением туземцев", – так писали о донском казаке.

Более того, опыт донского казака Кунакова дал повод руководству рассуждать, что "опытные переводчики, ознакомившиеся с нуждами края и народонаселения, могут быть с пользою употреблены по внутреннему управлению".

Соответственно, готовившее такие квалифицированные кадры отделение восточных языков при гимназии Новочеркасска называлось "заведением существенно полезным не только одной кавказской армии, но и целому краю".

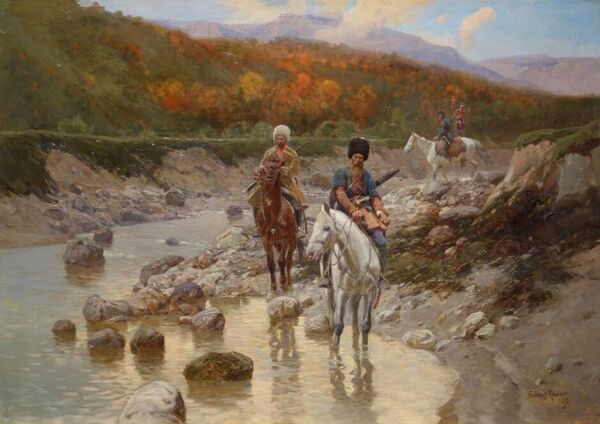

Франц Рубо. "Казаки у горной реки". 1898 год

© Общественное достояние

"Люди, профессионально связанные с иностранными языками, знают, какое это редчайшее чудо – человек, изучавший иностранный язык не с детства и не в условиях долголетней жизни в соответствующей стране и тем не менее достигший того, чтобы природные носители не распознавали в нем иностранца и чтобы в написанном им длинном тексте даже строгие критики не находили никаких огрехов, выдающих иностранца", – считал выдающийся советский и российский лингвист Андрей Зализняк.

В этом смысле казак Кунаков не просто совершил своеобразное профессиональное чудо, но и поставил его на службу России.

Что русскому хорошо, то англичанину – злая статейка в газете

Впрочем, воспитанники школы казачьих переводчиков показали себя не только на Кавказе. В 1854 году в Крым отправился директор училища Войска Донского, прихвативший с собой двух толковых студентов, чтобы те попрактиковались в общении с местными татарами.

Один из них, Гавриил Подхалюзин, только прибыв в Керчь, тут же отправился к местному кадию (мусульманский судья-чиновник, вершащий правосудие по законам шариата). Вот как описывали этот визит и его последствия Победоносцев и Бабст:

"После обычных приветствий, конечно, на татарском языке, кадий спросил его, не из казанских ли он татар, и весьма удивился, узнав, что он донской казак. Но изумление почтенного кадия еще удвоилось, когда Подхалюзин развернул лежавший перед ним Коран, стал читать и переводить его на татарский язык. Старик стал угощать его фруктами, сладостями, потом позвал соседей посмотреть на казака, знающего Алкоран. Татары целою толпой проводили молодого ученого казака до дому, а впереди шел старик кадий, останавливал каждого встречного татарина и указывал на Подхалюзина, повторяя многозначительно: "Алкоран знает".

Удивительное дело, но такое незаурядное во всех смыслах учебное заведение, как отделение восточных языков в Новочеркасске, было крайне слабо известно в Российской империи. Зато о нем неоднократно сообщало британское издание The Times.

"Этой газете, как и следовало ожидать, не очень нравится практическое направление училища восточных языков, и притом между казаками, ближайшими соседями кавказских горцев", – отметили Константин Победоносцев и Иван Бабст.

А это о чем говорит? Важное, полезное учебное заведение удалось создать нашим предкам в казачьей столице – Новочеркасске. Все хорошее, что делается в России, чаще всего вызывает раздражение, а то и ярость за кордоном, в Великобритании в первую очередь. Почему-то так всегда выходит – хоть в XIX, хоть в XXI веке.

Руслан Мармазов