Казак, силач и "пуп Москвы": "Война для меня оказалась приятным препровождением времени"

© Общественное достояние

В календаре второй половины текущего в вечность 2025 года пламенеют две круглые даты, связанные с биографией удивительного человека, классика отечественной журналистики, писателя, фантазера и авантюриста (в лучшем смысле этого слова) Владимира Гиляровского. 26 ноября (8 декабря по новому стилю) 1855 года он появился на свет в Вологодской губернии Российской империи, а 1 октября 1935 года завершил свой насыщенный приключениями земной путь в Москве, столице РСФСР и СССР.

Звезда и смерть оригинального человека

Стало быть, мы имеем два прекрасных информационных повода поговорить о Гиляровском, отдавая ему дань уважения в связи со 170-летием со дня рождения и с 90-летием со дня смерти. Впрочем, дата может быть и одна. Представьте себе, не все так однозначно в этом вопросе. Удивляя окружающих при жизни, Владимир Алексеевич, оставив наш мир, до сих пор не позволяет заинтересованной публике забыть о себе. Его богатое литературное наследие изобилует любопытными, казусными и даже таинственными моментами.

Сам-то он везде писал, что родился в 1853 году. И не просто писал, но и широко праздновал в соответствующее время свои значимые даты, наподобие 75-летия, скажем. Если полностью довериться Гиляровскому, что многие исследователи и делали (причем не без оснований, полагая, мол, ему-то было виднее), выходит, что 170-летие следовало отмечать еще пару лет тому назад. А до 175-летия остается добрых 3 года.

Однако в 2003 году дотошный вологодский краевед Владимир Аринин обнародовал альтернативную и, видимо, истинную версию. Ее вдумчиво разбирал автор книги "Гиляровский" в культовой серии "Жизнь замечательных людей" (Москва, 2009 год) Алексей Митрофанов. Он писал:

"Сотрудник Госархива Вологодской области И.В.Игнатьевская, совершенно с другой целью изучавшая метрические книги церкви Покрова на Сяме, вдруг увидела знакомую фамилию. В одной из книг значилось, что 26 ноября 1855 года родился младенец Владимир, а родителями его были – "служащий при приставе 1 стана, Вологодского уезда, письмоводителем канцелярский чиновник Алексей Иванов Гиляровский и законная его жена Надежда Петровна, оба православного вероисповедания".

Не 1853 год, а 1855-й!

В той же церковной книге есть и запись о бракосочетании родителей. Состоялось оно в 1854 году, то есть, если верить Гиляровскому, уже после его рождения. Нет, конечно, такое быть могло, но в XIX веке подобная ситуация носила бы крайне скандальный характер.

Кто имел дело с метрическими книгами российских церквей, тот подтвердит, что их данные вполне достойны доверия. Точнее, надо учитывать, что из-за недостаточной внимательности, по халатности, а то и от слабой грамотности авторов записей, могли вкрасться ошибки в написание фамилий, имен-отчеств, названий деревень, волостей, уездов, но промах в два года в дате рождения представить трудно. Это даже технически сделать было невозможно. Или уж тогда речь идет о сложной мистификации, смысла у которой в нашем случае явно нет.

Но тогда возникает естественный вопрос: зачем сам Гиляровский передернул факты и фиктивно состарил себя? Алексей Митрофанов предлагает такое объяснение:

"Приписанные к возрасту два года тоже объяснимы – очень уж юным наш герой начал скитальческую жизнь. Назови он свой истинный возраст – могли отправить в родительский дом. А выглядел рослый и мускулистый мальчик старше своих лет, и его возраст подозрения ни у кого не вызывал. Впрочем, не исключено другое. В 1928 году Владимир Алексеевич опубликовал заметку "Мои семьдесят пять лет". По сути, автобиографию. И упомянутый уже исследователь В.И.Аринин полагает, что своей мистификацией великий репортер преследовал две цели. Во-первых, он стал быстро терять популярность. Новая Россия требовала новых, молодых героев. Старикан за семьдесят на эту роль, конечно, не годился. И для того чтобы напомнить о себе, привлечь к своей персоне внимание, Владимир Алексеевич и выступил с заметкой. А, во-вторых, он просто-напросто боялся не дожить до настоящего семидесятипятилетия. Все это выглядит довольно убедительно, и тут, как говорится, Бог ему судья. 150-летний юбилей Гиляровского, который собирались праздновать в 2003 году в Вологде, перенесли на 2005. В Москве же торжества прошли, как намечалось, – для столицы северные краеведы не авторитет".

Давайте определимся так: 8 декабря празднуем день рождения Владимира Гиляровского. Кому по сердцу строгая буква истории, тот отмечает 170-летие звезды русской журналистики. Кому ближе дух авантюризма, импровизации, столь любезных Гиляровскому, тот смело избирает в качестве повода для особого настроения 172-летие мастера красивого слова и внезапного сюжетного поворота.

С датой смерти вроде бы все ясно. Алексей Митрофанов указывает:

"В конце сентября 1935 года в газетах появилось коротенькое извещение: "Старейший писатель В.А.Гиляровский, за последние годы жизни выпустивший ряд книг, характеризующих жизнь и быт Москвы, очень серьезно болен. Лечащие врачи признают положение больного крайне тяжелым". 1 октября в полночь Владимир Алексеевич скончался".

Рассказывают, что отец русского репортажа намеревался уйти из жизни молодцевато, открыв специально для этого случая припасенную бутылку шампанского, плеснуть озорное пузырящееся вино в бокалы собравшимся друзьям, прочитать им стихотворные экспромты, попрощаться и отойти в мир иной… Заготовленная для этого бутылка французского Аи так и осталась нетронутой. Гиляровский перед смертью так ослабел, что не был способен даже открыть пробку. Но сам сценарий ухода из жизни, как видим, он выстроил крутой.

Впрочем, не исключено, что на ход мыслей Гиляровского повлияло нетривиальное прощание с бренным бытием его друга и соратника по многим затеям писателя Антона Чехова. Тот умер в Германии в июле 1904 года, где находился с женой на курорте. Антон Павлович почувствовал себя худо, вызвал местного доктора, отказался от предложенной тем кислородной маски, сообщил жене по-русски, а врачу по-немецки, что он умирает, выпил бокал шампанского и тихо скончался.

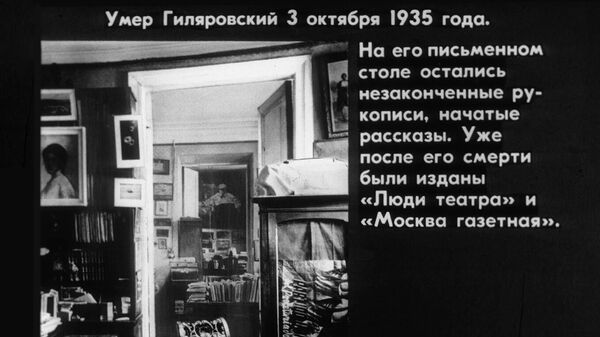

Но вот что интересно: в случае с Гиляровским все равно случались разночтения в датах смерти. Казалось бы, что может быть конкретней и незыблемей, чем эта дата, верно? Но через 40 лет после кончины нашего героя, в 1975 году, в Москве вышел посвященный ему черно-белый диафильм "Дядя Гиляй". Там совершенно четко указана дата смерти – 3 октября 1935 года. Не 1 октября, а 3! Как такое может быть? Нет ответа. Мистика какая-то. Или влияние на потомков стиля жизни Владимира Алексеевича и его склонности к жонглированию фактами. Другим объяснить трудно.

1/2

Фрагмент диафильма "Дядя Гиляй"

© Студия "Диафильм" (1975)

2/2

Памятник на могиле Владимира Гиляровского на Новодевичьем кладбище в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

К слову, на его могильном камне на Новодевичьем кладбище (а это, между прочим, обработанный скульптором Сергеем Меркуровым, найденный в Измайлове кусок метеорита), кроме барельефа в узнаваемых усах и казачьей шапке, указаны годы жизни – без точных дат. Во избежание кривотолков, может быть? Или чтобы оставался простор для маневров у исследователей?

"У Гиляровского не то чтобы мемуаров нет – у него нет и биографии в общепринятом понимании этого слова. С традиционными для большинства людей метаниями, сомнениями, раздумьями и поступательным движением вперед. Как подхватила нашего героя жизнь еще в юные годы – так до самой смерти и кидала из одного сюжета в другой. Где-то ему улыбалась удача, где-то судьба потешалась над ним. Где-то он был на высоте, а где-то попадал в жуткий конфуз", – высказывал свое видение москвовед Алексей Митрофанов.

Впрочем, тут можно и поспорить. Как это – нет биографии? Уж сколько о Гиляровском написано, причем им самим и другими людьми, весьма авторитетными, наподобие Чехова, Куприна или Паустовского – пухлые тома. Другое дело, где там историческая правда, а где художественный вымысел, яркий сюжет, позволяющий закрыть глаза на достоверность? Тот еще вопрос, доложу я вам.

От хаты Гоголя до плахи Разина

Легко относясь к фактам собственной биографии и не без удовольствия пересыпая их побасенками, Владимир Гиляровский иной раз демонстрировал удивительную, свойственную больше не журналистам, а академическим ученым скрупулезность по части поиска данных о выдающихся людях былых времен. Причем именно точных дат, конкретных мест событий, подтвержденных документально.

Примером тому служит его одиночная малороссийская экспедиция, которую Владимир Гиляровский предпринял в конце XIX века, а материалы ее вышли отдельным изданием "На родине Гоголя" (Москва, 1902 год).

Читаем: "Священник открыл архивный шкаф и вынул старую, но хорошо сохранившуюся метрическую книгу о родившихся за 1809 год. И здесь, в средине книги, на правой странице, внизу, старинным, твердым почерком написано: "20-го марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го марта. Восприемником был господин полковник Михаил Трахимовский… Молитвовал и крестил священнонаместник Иоанн Белопольский". Отец Севастиан выдал мне по моей просьбе форменную, с церковной печатью, выпись из метрической книги, которая в настоящее время у меня".

Внести полную ясность в проблематику даты и места рождения выдающегося писателя Гоголя-Яновского, а заодно и указать его крестного отца, причем скрепив все это справкой с печатью, – это акция, достойная восхищения и благодарности потомков.

Не говоря о том, что из своего путешествия по гоголевским местам Владимир Гиляровский привез множество сочных наблюдений, плотно привязанных к событиям времен Полтавской битвы, к деятельности Петра Великого и его современников, к колоритной казачьей старине. Да, собственно, и к самому творчеству Николая Васильевича Гоголя тоже.

Иллюстрация из книги Владимира Гиляровского "На родине Гоголя". Москва. 1902 год

© Общественное достояние

Скажем, Гиляровский указал на реального автора в меру жульнической схемы, давшей русской литературе грандиозный, а теперь уже и классический сюжет романа "Мертвые души". Ситуация была порождена запретом помещикам, у которых менее 50 душ крепостных, держать винокурни. Тема эта в свое время была животрепещущей для малороссийской глубинки.

Вот что предложил своим читателям Гиляровский:

"А Харлампий Петрович Пивинский хлопнул себя по лбу да сказал:

– Эге! Не додумались!

И поехал он в Полтаву, да и внес за своих умерших крестьян оброк, будто за живых… А так как своих, да и с мертвыми, далеко до пятидесяти не хватало, то набрал он в бричку горилки, да и поехал по соседям, и накупил у них за эту горилку мертвых душ, записал их себе, и, сделавшись по бумагам владельцем пятидесяти душ, до самой смерти курил вино и дал этим тему Гоголю, который бывал в Федунках, да, кроме того, и вся миргородчина знала про мертвые души Пивинского".

Прототипом прохиндея Павла Ивановича Чичикова, знакомого нам со школьной скамьи, был махинатор-любитель и винокур-профессионал Харлампий Петрович Пивинский. Гоголю – поклон, что сумел так мастерски обыграть сюжет в литературе, а Гиляровскому – что не позволил правде сгинуть в веках.

Важную и интересную информацию Владимир Гиляровский почерпнул во время одного из своих путешествий по Дону. Казачью тематику он обожал, о чем мы еще потолкуем. Причем талантливый литератор тяготел не к упорядоченному, систематизированному формату казачьего бытия образца конца XIX– начала ХХ веков, а к исконным вещам – позабористей, помятежней, что-то в стиле Степана Разина. Атаману-бунтарю Гиляровский посвятил свои стихи, которые и прочитал одному донскому учителю, самозабвенно изучавшему историю разинского движения.

Донской исследователь растрогался, сказал, дескать, ничего равного по силе о Разине не слыхал. Но при этом указал на фактическую неточность. В поэме Гиляровского говорилось, что Степана Разина казнили на Красной площади, но на самом-то деле тот сложил свою буйную голову на Болотной площади. На это указывали донские предания, а Владимир Алексеевич опирался на официальную версию.

И что вы думаете? Вернувшись в Москву, Гиляровский отправился в архив, сверился и нашел подтверждения словам учителя с берегов Дона. Важное историческое открытие, как ни говорите. Сегодня место казни Разина всякий знает – это, если угодно, стало прописной истиной.

Повесть бродяжной жизни

Поскольку многие фрагменты в биографии Владимира Гиляровского, с его же, разумеется, подачи, требуют некоторых оговорок, уточнений, разъяснений, сложно обойти стороной казачьи корни короля репортеров. А вел ли он действительно одну из своих родовых линий от запорожских-черноморских-кубанских казаков? Или просто нафантазировал эту часть истории своих предков для авантажности, так сказать?

Многие его нестандартные поступки, бесшабашные, зато крайне рискованные зигзаги жизненного пути, отлично пояснялись как раз наличием казачьих эритроцитов в крови репортера.

"А чего вы хотели, он же из казаков, с него станется. Еще и не такое отчебучить может!" – примерно так мыслили многие современники Гиляровского. Это несколько упрощало жизнь в обществе его метущейся, неспокойной натуре.

По рассказам Владимира Алексеевича, главным носителем семейных казачьих ценностей, а вместе с ними и соответствующих генов, был его дед по материнской линии. Как-то наш портал делал тематическую подборку о "нестандартных казачьих головах"; один из пяти разделов, "Казак-репортер с пером и кастетом", был посвящен Владимиру Гиляровскому и его деду.

Позвольте обширную самоцитату:

"Дед по материнской линии Петр Иванович Усатый, служивший управляющим в вологодских имениях графа Олсуфьева, там же и сменивший фамилию на Мусатов, – классика кубанского казака, ведущего свою родословную напрямую из Запорожской Сечи транзитом через Черноморское войско.

У своего деда, ветерана покорения Кавказа и любителя выйти на медведя в одиночку с рогатиной, Гиляровский много взял в смысле генетики.

"Дед, чуть не саженного роста, сухой, жилистый, носил всегда свою черкесскую косматую папаху и никогда никаких шуб, кроме лисьей, домоткацкого сукна чамарки и грубой свитки, которая была так широка, что ею можно было покрыть лошадь с ногами и головой", – так описывал отца своей матушки знаменитый московский репортер.

Впрочем, от деда Гиляровский, похоже, получил не только силищу богатырскую, но и неподдельный интерес к казачьей тематике. Особенно к сюжетам внезапным, пусть и не всегда стопроцентно достоверным. Вот что он писал:

"Отец тоже часто читал нам вслух стихи, а дед, слушая Пушкина, говаривал, что Димитрий Самозванец был действительно запорожский казак и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своих отца и деда и других стариков.

Бывало, читает отец, а дед положит свою ручищу на книгу, всю ее закроет ладонью и скажет:

– Верно! – И начнет свой рассказ о запорожцах. Много лет спустя, будучи на турецкой войне, среди кубанцев-пластунов, я слыхал эту интереснейшую легенду, переходившую у них из поколения в поколение, подтверждающую пребывание в Сечи Лжедимитрия".

Разумеется, все это мы не сами придумали, а создали правдивые вариации на базе книги Владимира Гиляровского "Мои скитания: повесть бродяжной жизни" (Москва, 1928 год). К слову сказать, первая глава"Детство" начинается с такого анонса: "Ушкуйник и запорожец". Показательно, разумеется.

Некоторые исследователи находят определенные шероховатости в рассказах Владимира Алексеевича о его деде и запорожской закваске того. Но, знаете, в этом конкретном случае хочется без оглядки поверить в описанные Гиляровским с любовью и трепетом воспоминания детства. И в первую очередь – в казачье происхождение знаменитого журналиста и его предков.

Во-первых, казак – это же не августейшая особа, у которой все измеряется чистотой крови и наличием нотариально заверенной родословной. Казак – это состояние души, мировоззрение, поступки. А тут Владимир Гиляровский вписывается в формат безупречно – и внешне, и особенно внутренне.

Во-вторых, пока обратное не доказано, как в случае с годом рождения нашего героя, будем твердо ему верить. Других источников все равно нет, да и возникнут ли они когда-нибудь из глубины архивов?

В-третьих, своим казачьим происхождением Гиляровский гордился и сообщал о нем миру в книгах, вышедших уже при советской власти. Тогда принадлежность к казачьему сословию, а не к рабоче-крестьянской среде, слабо располагало к каким-то бонусам, более того, было достаточно рискованным статусом.

Но главный аргумент – это, конечно, казачий стиль жизни Гиляровского, подлинный, чтобы не сказать, первобытный.

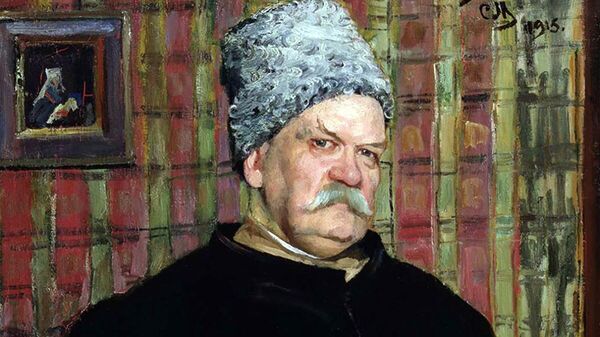

"Гиляровскому бы жить во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых набегов, бесшабашной отваги. По строю своей души Гиляровский был запорожцем. Недаром Репин написал с него одного из своих казаков, пишущих письмо турецкому султану, а скульптор Андреев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на своем превосходном памятнике Гоголю. Он происходил из исконно русской семьи, отличавшейся строгими правилами и установленным из поколения в поколение неторопливым бытом. Естественно, что в такой семье рождались люди цельные, крепкие, физически сильные", – так характеризовал Владимира Гиляровского близко знавший его писатель Константин Паустовский.

Говорят, что сам Паустовский Гиляровского не только уважал, но и слегка побаивался. Вот что он говорил по этому поводу:

"Когда я впервые увидел Гиляровского, у меня возникла такая боязнь, – примет он меня или не примет. Это был такой человек, что с первого взгляда вы чувствовали в нем такую силу и такую цельность, что вам обязательно хотелось, чтобы он вас принял. Я помню, что вот это первое ощущение при встрече с Гиляровским меня очень смутило.

И вот он вошел. Это был интересный внешне запорожец. Я знал, что Гиляровский действительно потомок запорожских казаков, и он любил свое прошлое в самом хорошем смысле этого слова. И я, тоже в какой-то мере потомок этого запорожского племени, не решился ему сказать о том, что я тоже запорожец, потому что он бы мне не поверил. Это было совершенно ясно. У Гиляровского были совершенно ясно и очень резко выраженные черты подлинного запорожца, а во мне этих черт не было и нет, и для него я не представлял такого запорожского интереса. Поэтому мне пришлось об этом промолчать.

Он же был ярко выраженный запорожец, начиная с его совершенно неслыханной физической силы… И потом вся наружность Гиляровского, вся его повадка, манера одеваться были запорожские. Он обладал к тому же бесстрашием, беспощадной правдивостью. Это свойство Владимира Алексеевича иногда даже пугало людей".

Понюшка табака графа Толстого

Историк Запорожского казачества профессор Дмитрий Эварницкий, выходец из слободских казаков, бывший в разные годы и действительным членом Императорского Русского археологического общества, и академиком АН УССР, как-то попросил Гиляровского, по-свойски, по-казачьи, представить его графу Льву Толстому. Владимир Алексеевич, выдающийся московский коммуникатор, легко согласился. А так он затем описал эту своеобразную встречу:

"Через полчаса мы были уже в хамовническом доме и поднимались наверх, послав заранее визитные карточки. Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху и, улыбаясь, сказал:

– Вот они, запорожцы! Здравствуйте!

Мы просидели более часа. Эварницкий заинтересовал Льва Николаевича своими рассказами о Запорожье. Лев Николаевич, в свою очередь, припоминал о своей жизни у гребенских казаков, а потом разговор перешел на духоборов и штундистов. Последних Эварницкий знал очень хорошо.

Но мне слушать этот совершенно не интересный для меня разговор было скучно. Я вынул табакерку, хлопнул двумя пальцами по крышке, открыл и молча предложил Льву Николаевичу. Он тоже молча взял табакерку у меня из рук, заправил изрядную щепотку в свой широкий нос – в одну и тотчас же в другую ноздрю, – склоняя при этом голову то вправо, то влево, и громко чихнул.

Эварницкий, перебитый, должно быть, на самом интересном месте своего повествования, удивленно посмотрел на него, но Лев Николаевич уже справился и, закрыв табакерку, проговорил:

– Ну и крепок!"

Кабинет Льва Толстого в его городской усадьбе в Хамовниках

© Руслан Мармазов

После этого случая табакерка Гиляровского, бывшая его фирменной фишкой и помогавшая заводить знакомства через понюшку табака с представителями самых разных слоев населения, стала знаменитой. Еще бы – сам Толстой из нее нюхал!

Но понятно, что люди тянулись к Владимиру Алексеевичу не только и не столько за табаком. Было в нем нечто обаятельное и притягательное.

"Да при таком человеке, как Гиляровский, нельзя было не оживиться: шутки, остроты, анекдоты, экспромты в стихах, все интересные новости Москвы сыпались из него, как из рога изобилия", – так характеризовал нашего "короля репортеров" поэт и писатель Иван Белоусов в своей книге "Литературная среда. Воспоминания 1880–1928" (Москва, 1928 год).

Коль ходил я на медведя…

У того же Ивана Белоусова читаем следующий абзац:

"Когда-то сам служивший в Русско-турецкую войну в пластунах на Кавказе, Гиляровский вообще вел дружбу с военными людьми – кубанские и донские казаки были его приятелями".

Это точно: казаки были расположены к Гиляровскому, чувствуя в нем своего брата, надежного, в боевой обстановке проверенного, бывалого человека.

В 1889 году уроженец станицы Албазинской Амурского казачьего войска сотник Дмитрий Пешков совершил конный переход из Благовещенска в Санкт-Петербург. Он преодолел 8283 версты, проведя в седле 1169 часов (или 48 суток 17 часов).

На подобное невероятное предприятие амурского казака толкнуло известие об аналогичном переходе, которое несколько раньше совершил корнет 26-го драгунского Бугского полка Михаил Асеев. Только тот проехал одвуконь из Лубен полтавской губернии в Париж, преодолев 2457 верст – это около 340 часов в седле. Рекорд Пешкова был куда существенней, особенно учитывая, по каким дорогам, да еще и в мороз, ему пришлось перемещаться.

После Казани в крупных городах отчаянного казака Пешкова и его азиатского коня Серко встречала восторженная публика. А в Санкт-Петербурге ждали оркестр, лейб-казачий эскорт, завтрак с императором Александром III и Августейшим атаманом наследником престола Николаем Александровичем, повышение по службе. Путешествие было оформлено как командировка, да еще и с двойными прогонными выплатами. Получив дозу заслуженной славы и денег, Пешков взял полугодовой отпуск и отправился в паломничество к Гробу Господню в Палестину. Потом снова вернулся к службе. Но сейчас не об этом.

Прибыв по пути в Санкт-Петербург в Москву, где ему тоже приготовили пышный и восторженный прием, сотник в первую очередь отправился к Гиляровскому. В этом городе амурский казак был впервые и с дядей Гиляем до тех пор знакомства не водил. Но точно знал, с кем из москвичей ему непременно надо повидаться. Воистину авторитет Владимира Гиляровского распространялся на всю Россию, включая Дальний Восток.

К тому же, уж кто-кто мог по достоинству оценить подвиг казака-рекордсмена, так это Гиляровский. В конях он отменно разбирался: среди прочих профессий, которые Владимир Алексеевич перепробовал, прежде чем окунуться в журналистику, было и непростое ремесло табунщика. Причем в компании признанных знатоков лошадей – калмыков.

"Главным образом, уважали меня за знание лошади, разные выкрутасы джигитовки и вольтижировки и за то, что сразу постиг объездку неуков и ловко владел арканом, – вспоминал Гиляровский. – Хозяин же ценил меня за то, что при осмотре лошадей офицерами, говорившими между собой иногда по-французски, я переводил ему их оценку лошадей, что, конечно, давало барыш. Ну, какому же черту – не то что гвардейскому офицеру – придет на ум, что черный и пропахший лошадиным потом, с заскорузлыми руками, табунщик понимает по-французски!"

И еще один любопытный фрагмент с казачьей окраской, подмеченный и зафиксированный литератором Иваном Белоусовым:

"Когда Гиляровский был избран в действительные члены "Общества любителей российской словесности", он на одном из заседаний общества читал свою поэму "Азраил". На это заседание он привел с собой двух донских казаков. Я во время перерыва послал ему записочку следующего содержания:

Как читал ты "Азраила",

Видно, чуял слабость сил, –

Чтобы публика не била, –

Двух казаков пригласил…

И сейчас же получил от него ответ:

Коль ходил я на медведя,

Так не страшно мне теперь:

С этой публикой легко я

Справлюсь и один, – поверь…"

Приключение Шерлока Холмса и кочерги Гиляровского

Верим-верим, конечно, справился бы. Тем паче с худосочной литературной публикой. И не с такими еще типажами приходилось управляться Гиляровскому, известному природному силачу и тренированному атлету. Его воспоминания пестрят случаями, когда журналист не только полагался на мощь своего слова, но и предпочитал пустить в ход мускулы: ставил на место и урезонивал наглецов, мерзавцев, зарвавшихся жуликов.

"Гиляровский легко ломал пальцами серебряные рубли и разгибал подковы, – писал Константин Паустовский. – Однажды он приехал погостить к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу. Глубокий старик отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот портит домашние вещи, и тут же в сердцах развязал и выпрямил кочергу".

Алексей Митрофанов в книге "Гиляровский" тему кочерги развивает:

"Впоследствии эта милая забава станет чем-то наподобие визитной карточки Владимира Гиляровского. Иногда, за неимением с собой визитки, он будет заворачивать в узел чужую кочергу и класть ее на столик для визитных карточек. У хозяев, разумеется, сомнений не возникнет – кто именно был дома в их отсутствие".

Нет, у Гиляровского были и обычные визитки, бумажные. Одна из них теперь хранится среди реликвий Музея Москвы. Но завязанная узлом кочерга – это, конечно, куда интересней и увесистей, что ли. Такую визитку сложно подделать – это как минимум.

Однако, согласитесь, что сцена с Гиляровским, его папенькой и кочергой удивительно напоминает фрагмент из рассказа Артура Конан Дойля "Пестрая лента", в котором состоялось заочное состязание в силе между Шерлоком Холмсом и преступным доктором Гримсби Ройлоттом из Сток-Морана. Сами судите:

"Холмс от души захохотал.

– Разговор ваш необыкновенно забавен, – проговорил он. – Пожалуйста, затворите дверь, уходя, из нее пренеприятно дует.

– Я уйду только тогда, когда выскажу все, что мне надо. Не смейте вы мешаться в мои дела. Я знаю, что мисс Стонер была здесь: я проследил ее. Меня опасно раздражать. Вот, смотрите!

Он поспешно подошел к камину, взял из него стальную кочергу и согнул ее в дугу своими большими смуглыми руками.

– Смотрите, не попадитесь мне в руки! – проворчал он и, бросив согнутую кочергу в камин, вышел из комнаты.

– Очень любезный господин, – проговорил Холмс, смеясь. – Я не так велик, как он, но, если бы он подождал минутку еще, я показал бы ему, что и я не многим слабее его.

Говоря это, он поднял кочергу и быстрым усилием выпрямил ее".

В советскую экранизацию приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона этот момент подан даже энергичней. Сыщик с Бейкер-стрит в исполнении Василия Ливанова, распрямляя кочергу, говорит:

"Нет, действительно скотина! Ворвался в дом, наследил, испортил хорошую вещь!"

Конан Дойль написал "Пеструю ленту" в 1892 году, на русский язык она была переведена годом позже. Но упражнение с кочергой Гиляровского-отца и Гиляровского-сына, скорее всего, случилось в конце 70-х – начале 80-х годов XIX века, после завершения Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и до полного укоренения нашего героя в Москве.

Если бы найти публикацию Владимира Алексеевича, вышедшую ранее 1892 года, где он описывает отчетный эпизод, можно было бы предположить, что Конан Дойль каким-то чудом прочитал историю русского силача и взял эффектную сцену на вооружение. Допустить, что это Гиляровский изучил книжку о Шерлоке Холмсе (а ведь наверняка изучил), обставил в ее стиле свой рассказ о беседе с отцом и щедро делился этим со своими знакомыми, тем же Паустовским, даже проще.

Предложение такое – давайте считать, что сюжеты возникли независимо друг от друга в России и Англии. У Гиляровского есть преимущество в том, что он говорил о себе, и, по свидетельствам многих, действительно умел согнуть кочергу. Конан Дойль наделял этакой силищей вымышленных героев, вряд ли он лично был на подобное способен. Хотя человек это был спортивный, играл в футбол, крикет, катался на лыжах, судил состязания.

Крестный отец Куприна

Кроме кочерги, буйная энергия Гиляровского по настроению выплескивалась и на другие неодушевленные предметы.

"В молодости Гиляровский ломал подковы, – писал Иван Белоусов. – Мне рассказывали, как он однажды демонстрировал свою силу приятельской компании, сидевшей в ресторане: принесли подкову, он сжал ее руками, а потом взял за дужки и разорвал ее пополам, притом с такой силой ударил рукой по спинке дивана, на котором сидел, что вся спинка отлетела далеко в сторону".

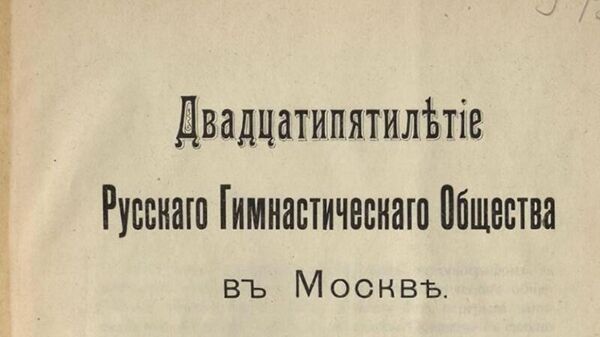

Было бы обидно, если бы такая чудесная силища была направлена исключительно на какие-то деструктивные штуки вроде сплющивания пальцами пятиалтынных монет или тех же изувеченных подков и кочережек. Но нет – Владимир Гиляровский нашел общественно полезное применение своим физкультурным талантам, войдя в 1883 году в число 53 учредителей Русского гимнастического общества (РГО).

Основателями объединения были люди известные, прославленные, состоявшиеся, а иногда и весьма состоятельные. Скажем, помимо Гиляровского в число учредителей входил писатель Антон Чехов, крупные предприниматели братья Сергей и Савва Морозовы, "коньячный король" Николай Шустов и прочие почтенные господа.

1/3

И.С.Беляев, "Двадцатипятилетие Русского гимнастического общества в Москве. XXV. 4 Мая 1883–1908 г."

© Общественное достояние

2/3

И.С.Беляев, "Двадцатипятилетие Русского гимнастического общества в Москве. XXV. 4 Мая 1883–1908 г."

© Общественное достояние

3/3

И.С.Беляев, "Двадцатипятилетие Русского гимнастического общества в Москве. XXV. 4 Мая 1883–1908 г."

© Общественное достояние

Это объединение культивировало не только гимнастику, но и, как в то время было запросто, также другие виды спорта. Гиляровский же был не просто активным участником РГО: с 1892 по 1895 год он являлся его председателем, а с 1895 по 1898 – членом совета общества.

Помимо того, Владимир Гиляровский был страстным агитатором и пропагандистом занятий спортом, писал для специализированных изданий, некоторые из них редактировал. Причем на этой стезе он показал себя не столько репортером, сколько проводником в массы идей высокого морального звучания. Например, был непримиримым противником профессионального спорта. В смысле, спорта за деньги.

"Ни один истинный спортсмен не должен выступать в состязаниях ради денег и состязаться с лицами, сделавшими из состязаний наживу, – настаивал Гиляровский на страницах выпуска журнала "К спорту!" от 3 декабря 1911 года. – И я сам состязался. И почетные дипломы имел и значки. Но ради денег – никогда".

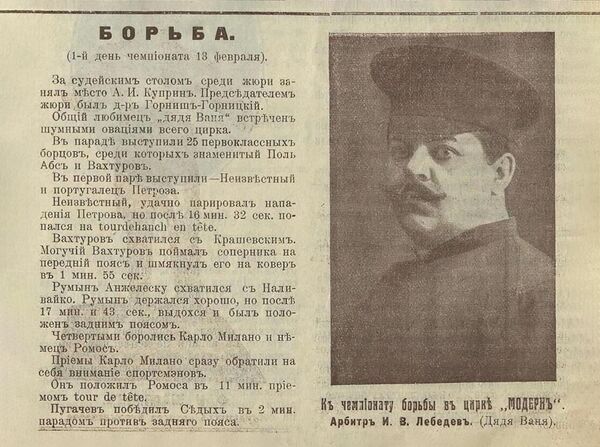

Писатель Александр Куприн, сам отменный спортсмен и квалифицированный судья по борьбе, посвятил своему другу и во многих вопросах единомышленнику Владимиру Гиляровскому такие строки:

"Ах, дорогой дядя Гиляй, крестный мой отец в литературе и атлетике, скорее воображу себе Москву без царя-колокола и царя-пушки, чем без тебя, ты – пуп Москвы!"

Трогательное высказывание, цветистое, но все по делу. Гиляровский этого заслужил.

Вырезка из журнала "Новая всемирная иллюстрация", № 7 за 1912 год

© Общественное достояние

На войну – в виде шутки

Но для казака, как вы сами понимаете, самое главное – демонстрировать свою силу, ловкость, удаль, смекалку и бесстрашие не в мирное время, не за столом или на спортивных состязаниях, хотя и это все совсем неплохо, а когда Родине грозит беда. Вот тут-то Владимир Гиляровский показал себя во всей красе.

Когда грянула Русско-турецкая война 1877–1878 годов, Гиляровский, тогда еще вовсе не журналист и не писатель, а актер на провинциальных подмостках (а еще бурлак, разнорабочий, портовый крючник, цирковой наездник, несостоявшийся юнкер и пр.) отправился добровольцем на Кавказский театр военных действий. Он оказался в 12-й роте 161-го Александропольского полка в статусе вольноопределяющегося. Правда, произошло это, как чаще всего у Гиляровского и бывало, оригинально, артистично, курьезно.

Вот как это описывается в томе "Гиляровский" из серии "Жизнь замечательных людей":

"Шла Русско-турецкая война. По всей стране была объявлена мобилизация. Однажды Гиляровский встретил своего коллегу по театру, некого Инсарского. Тот прилично выпил за обедом, и Владимир Алексеевич решил над ним немного подшутить и затащил на заседание городской думы. Там какой-то депутат агитировал записываться в добровольцы.

– Юрка, – шепнул Гиляровский Инсарскому. – Пойдем на войну!

– А ты пойдешь? – спросил Инсарский, плохо соображающий.

– Куда ты, туда и я, – ответил шутник.

Каково же было удивление Инсарского, когда на следующий день в театр на репетицию явился гарнизонный и вручил Инсарскому и Гиляровскому повестки. Инсарский чуть не упал в обморок – он, разумеется, воспринимал вчерашнюю проделку исключительно как шутку, да и вообще мало что помнил. Зато в обморок упала его юная жена, случайно оказавшаяся вместе с ним на репетиции.

– Юра… Юра… Зачем они тебя? – причитала она, вновь обретши сознание.

– Сам не знаю, – мотал головой доброволец. – Вот пошел с этим чертом, и записались оба…

Если бы не мускулы и кулаки нашего героя, то его, наверное, побили бы. А так – все обошлось. Тем более что отступать было некуда. С Министерством обороны не пошутишь. Да и по Саратову в момент поползли слухи – дескать, актеры пошли на войну.

В ближайший понедельник к девяти часам утра оба явились в местные казармы. Владимир Алексеевич, как заправский строевик, сразу был назначен обучать новеньких солдат. В том числе и Инсарского. Гиляровский, разумеется, сочувствовал своей несчастной жертве, но дальше сочувствия дело не шло: "Через два дня мы были уже в солдатских мундирах. Каким смешным и неуклюжим казался мне Инсарский, которого я привык видеть в костюме короля, рыцаря, придворного или во фраке. Он мастерски его носил! И вот теперь скрюченный Инсарский, согнувшийся под ружьем, топчется в шеренге таких же неуклюжих новобранцев".

К счастью, у Инсарского нашли какую-то болезнь, и он был комиссован. Придя в себя, вновь стал играть в театре. А Владимир Алексеевич после торжественных проводов отправился на фронт. Ему все это было очень даже интересно".

Оказавшись на войне, Гиляровский резвился как только мог. Он оказался в своей стихии! Только подобные ему ценители экстремальных приключений и бурления адреналина в крови чувствовали себя комфортно на линии фронта, а то, если придется, и в тылу врага.

В команде оборванцев, удальцов и веселых смертников

Свои первые военные впечатления будущий "король репортеров" излагал так:

"Я о себе скажу одно – ликовал я, радовался и веселился. Несмотря на страшную жару и пыль, забегая вперед, лазил по горам, а иногда откалывал такого опасного козла, что измученные и запыленные солдаты отдыхали за смехом. Так же я дурил когда-то и на Волге в бурлацкой артели, и здесь, почуя волю, я был такой же бешеный, как и тогда".

У Гиляровского и раньше были попытки связать свою судьбу с армией, впрочем, не самые удачные. Он недолго побыл вольноопределяющимся в Нежинский полку, из юнкерского училища был и вовсе отчислен за, скажем так, нарушения дисциплины. Строгости казарменного бытия, муштра, все это решительно не подходило свободолюбивой натуре. Другое дело – война на Кавказе, не аты-баты, а реальное дело, смертельная опасность, состязание в врагом, но главное, с самим собой.

"Писать свои переживания или описывать геройские подвиги – это и скучно, и старо, – раскрывал глаза читателям на правду Владимир Гиляровской в главе "Турецкая война" его знаменитой книги "Мои скитания". – Переживания мог писать глубокий Гаршин, попавший прямо из столиц, из интеллигентной жизни в кровавую обстановку, а у меня, кажется, никаких особых переживаний и не было. Служба в полку приучила меня к дисциплине, к солдатской обстановке, жизнь бурлацкая да бродяжная выбросила из моего лексикона слова: страх, ужас, страдание, усталость, а окружающие солдаты и казаки казались мне скромными институтками сравнительно с моими прежними товарищами, вроде Орлова и Ноздри, Костыги, Улана и других удалых добрых молодцев. На войне для укрощения моего озорства было поле широкое. Мне повезло с места, и вышло так, что война для меня оказалась приятным препровождением времени, напоминавшим мне и детство, когда пропадал на охоте с Китаевым, и жизнь бродяжную. Мне повезло".

Особое везение искателя приключений заключалось в том, что он попал в команду охотников. Пластун-разведчик – вот военное амплуа, которое подходило силачу и сорвиголове Владимиру Гиляровскому точно впору.

Он писал:

"Лучшей компании я для себя и подыскать бы не мог. Оборванцы и удальцы, беззаветные, но не та подлая рвань, пьяная и предательская, что в шайке Орлова, а действительно, "удал-добры молодцы".

И дальше:

"Весело жили. Каждую ночь в секретах да на разведках под самыми неприятельскими цепями лежим по кустам да папоротникам, то за цепь проберемся, то часового особым пластунским приемом бесшумно снимем и живенько в отряд доставим для допроса… А чтобы часового взять, приходилось речку горную Кинтриши вброд по шею переходить и обратно с часовым тем же путем пробираться уже втроем – за часовым всегда охотились вдвоем. Дрожит несчастный, а под кинжалом лезет в воду. Никогда ни одному часовому пленному мы никакого вреда не сделали: идет как баран, видит, что не убежишь. На эти операции посылали охотников самых ловких, а главное сильных, всегда вдвоем, а иногда и по трое. Надо снять часового без шума. Веселое занятие – та же охота, только пожутче, а вот в этом-то и удовольствие".

Попасть на кавказском участке противостояния с турками в команду пластунов-охотников – это было все равно что собственноручно подписать себе смертный приговор. Или что-то очень к тому близкое. Гиляровский это отлично понимал:

"Как в самом начале выбирали пластунов-охотников: выстроили отряд и вызвали желающих умирать, таких, кому жизнь не дорога, всех готовых идти на верную смерть, да еще предупредили, что ни один охотник-пластун родины своей не увидит. Много их перебили за войну, а все-таки охотники находились. Зато житье у них привольное, одеты кто в чем, ни перед каким начальством шапки зря не ломают и крестов им за отличие больше дают".

Владимир Алексеевич с восторгом описывал судьбоносный момент своего перехода в группу пластунов:

"Прислали нашим саратовцам обмундировку, сапоги выдали, и мне мундира рядового так и не пришлось надеть. Как-то вечером зашел к Карганову его друг и старый товарищ, начальник охотников Лешко. Здоровенный малый, хохол, с проседью, и только в чине поручика: три раза был разжалован и каждый раз за боевые отличия производился в офицеры. На черкеске его, кроме двух солдатских, белел Георгий уже офицерский, полученный недавно. Карганов позвал пить вино меня и Попова. Сидели до утра, всякий свое рассказывал. Я разболтался про службу в полку, про крючничество и про бурлачество, и по пьяному делу силу с Лешко попробовали да на "ты" выпили.

– Каргаша, ты мне его отдай в охотничью команду.

– Дядя, отпусти меня, – прошусь я.

Карганова весь отряд любил и дядей звал.

– Да иди, хоть и жаль тебя, а ты там по месту, таких чертей там ищут".

Жизнерадостное пребывание в самом пекле войны – самое что ни на есть казачье состояние. Такое перманентное состязание в силе, ловкости и удачливости, где ставка – жизнь.

Гиляровский бился с турецкими башибузуками, арабскими наемниками (как он их называл, "арабистанцами", самыми квалифицированными воинами противника), чьи белые плащи с широкими коричневыми полосками ценились у наших солдат и казаков, как трофеи (Владимир Алексеевич такой плащ подарил своему другу актеру Доламатову, и тот в нем играл мавра Отелло в Пензе), видел в прицел английских офицеров, руководивших турецкими десантами, хоронил товарищей, разорванных снарядами ("чудище двухпудовое с хороший самовар величиной"), тужил о погибших уже после подписания мирного договора…

"К вечеру весь отряд, хоронивший убитых в братских могилах, узнал, что получена телеграмма о перемирии, состоявшемся накануне в Сан-Стефано. Приди она вовремя – боя бы не было, не погибли бы полторы тысячи храбрецов, а у турок много больше. Были бы целы два любимых генерала Шелеметев и Шаликов, был бы цел мой молодой друг, товарищ по юнкерскому училищу подпоручик Николин: он погиб благодаря своему росту в самом начале наступления, пуля попала ему в лоб, – писал Гиляровский. – Но все было забыто: отряд ликовал – война кончена".

Наш герой выжил, вернулся к мирной жизни, но навсегда остался ветераном Русско-турецкой войны. Ленточку заслуженного отвагой и сноровкой Георгиевского креста он частенько носил в петлице гражданского пиджака или даже фрака, давая понять окружающим, с кем они имеют дело.

Владимир Гиляровский, 1877 год, кадр из диафильма

© Студия "Диафильм" (1987)

И, разумеется, Гиляровский до конца жизни вспоминал, как это ни странно, с доброй улыбкой, жуткие для обычных людей, боевые, ультраэкстремальные будни:

"Заключили мир, войска уводили в глубь России, но только 3 сентября 1878 года я получил отставку, так как был в "охотниках" и нас держали под ружьем, потому что башибузуки наводняли горы и приходилось воевать с ними в одиночку в горных лесных трущобах, ползая по скалам, вися над пропастями. Мне это занятие было интереснее, чем сама война. Охота за башибузуками была увлекательна и напоминала рассказы Майн-Рида или Фенимора Купера. Вот это была война, полная приключений, для нас более настоящая война, чем минувшая. Ходили маленькими отрядами по 5 человек, стычки с башибузуками были чуть не ежедневно".

Ветеран и кавалер

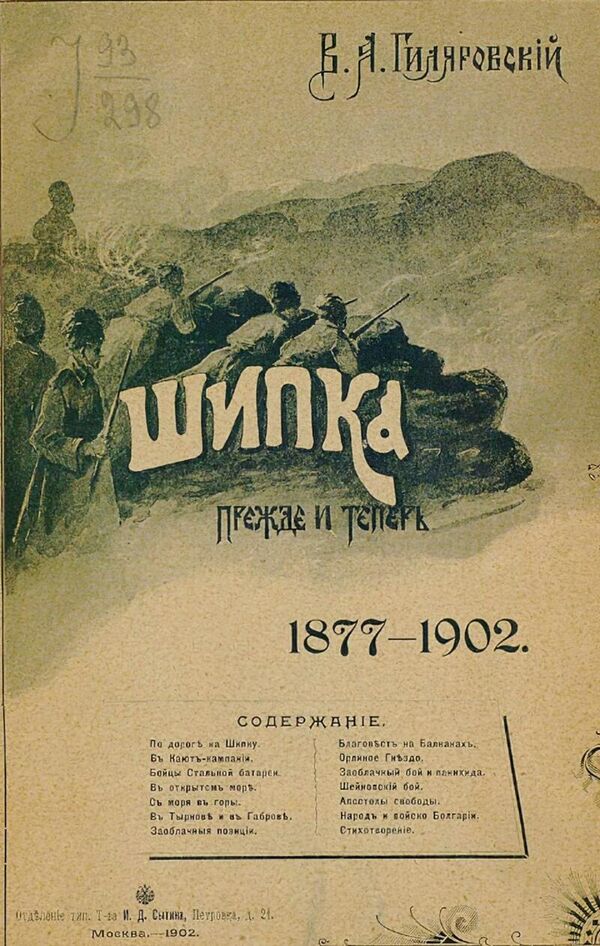

К теме Русско-турецкой войны Гиляровский возвращался неоднократно. Причем не только к любезному ему по личному участию Кавказскому фронту, но и к героической эпопее на Балканах.

Владимир Алексеевич точно понимал, какие свершения там были закреплены штыками, шашками и пиками русских солдат и казаков, сколько православных славянских душ было спасено.

К 25-летию с начала Русско-турецкой войны на Балканах проходили масштабные торжества. Владимир Гиляровский, корреспондент газеты"Русское слово", а еще кавалер Знака отличия военного ордена Святого Георгия IV степени и светло-бронзовой медалью "За Русско-турецкую войну 1877–1878", отправился к месту событий.

Итогом творческой командировки стала отпечатанная в 1902 году в типографии знаменитого товарищества Ивана Сытина книга "Шипка прежде и теперь. 1877–1902".

"Проезжая Болгарию, я встречал всюду задушевные встречи, я вглядывался в самые мелочи общего, захватывающего восторга народного. И особенно радовались нам мужчины и женщины пожилые, которым памятен турецкий гнет и неистовства башибузуков.

Сколько искренних слез блестело на их старых лицах! Они помнят прошлые ужасы и смотрят на русских гостей, как на единственных виновников их настоящего счастья, людей, беззаветно проливавших свою кровь за их свободу. Как только они ни выражали своего восторга!

Дети вторили им.

Молодежь с любопытством смотрела на невиданное зрелище, на невиданных ими людей, на которых им указывали, как га героев, дравшихся за свободу Болгарии. Чем дальше – тем сильнее восторги",– писал Владимир Гиляровский в своей книге "Шипка прежде и теперь. 1877–1902".

Обложка книги Владимира Гиляровского "Шипка прежде и теперь. 1877–1902"

© Общественное достояние

У каждого свои страсти и выдумки

Владимир Алексеевич Гиляровский – удивительное и феноменальное явление русской культуры. Его уже без 10 лет век, как нет с нами, а мы не просто помним этого незаурядного, очень сильного и добродушного человека, но и получаем удовольствие от его творчества, стиля подачи, не утратившего своей актуальности и по сей день, россыпи житейских наблюдений и исторических фактов.

Для завершения нашего рассказа, дадим еще раз слово Константину Паустовскому, великому писателю, чей "отец происходил из запорожских казаков, переселившихся после разгрома Сечи на берега реки Рось около Белой Церкви". Константин Георгиевич знал и братски любил Владимира Алексеевича, удивительно точно его характеризовал:

"Гиляровский был воплощением того, что мы называем широкой натурой. Это выражалось у него не только в необыкновенной щедрости, доброте, но и в том, что от жизни Гиляровский тоже требовал многого.

Если красоты земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, если работа, то такая, чтобы гудели руки, если бить – так уж бить сплеча.

И внешность у Гиляровского (я впервые увидел его уже стариком) была заметная и занятная – сивоусый, с немного насмешливым взглядом, в смушковой серой шапке и жупане, – он сразу же поражал собеседника блеском своего разговора, силой темперамента и ясно ощутимой значительностью своего внутреннего облика.

Среди многих свойств таланта есть одно, которое совершенно покоряет нас, когда проявляется у людей пожилых, проживших большую и очень трудную жизнь. Эта черта – ребячливость.

У каждого были свои ребяческие страсти и выдумки. Горький любил разводить костры, даже в пепельницах, Пушкин любил "розыгрыши" (вспомните его замечательный "розыгрыш" своего простодушного дядюшки Василия Львовича), Грин – делать луки и стрелять из них в цель, Чехов – ловить карасей, Гайдар – пускать воздушных змеев, Багрицкий – ловить силками птиц.

Гиляровский был неистощим на мальчишеские выдумки. Однажды он придумал послать письмо в Австралию к какому-то вымышленному адресату, чтобы, получив это письмо обратно, судить по множеству почтовых штемпелей, какой удивительный и заманчивый путь прошло это письмо.

Гиляровский происходил из исконной русской семьи, отличавшейся строгими правилами и установленным из поколения в поколение неторопливым бытом. Естественно, что в такой семье рождались люди цельные, крепкие, физически сильные".

Впервые эти строки вышли в качестве предисловияк книге Владимира Гиляровского "Москва и москвичи. Очерки старомосковского быта". В 1955 году. В год 100-летия автора. Или 102-летия – это уж кто как считает.

Руслан Мармазов