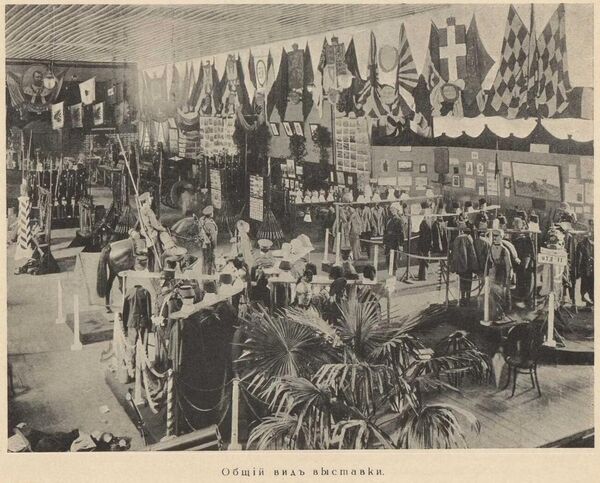

В сентябре 1915 года, 110 лет тому назад, в Санкт-Петербурге, к тому моменту уже переименованном в Петроград, но еще не добравшемся до названия Ленинград, прошла обширная выставка "Война и наши трофеи".

Проводилась она по Высочайшему соизволению, то есть с одобрения и под патронатом действующего императора Николая II. В качестве площадки был избран манеж Главного адмиралтейства имперской столицы.

Организаторами необычного и, прямо скажем, заметного для России того времени мероприятия выступило Общество ревнителей истории под председательством принца Георгия Лейхтенбергского.

Немецкие генеалогические корни главного устроителя выставки, естественно, направленной против врагов Российской империи в Первой мировой войне, прежде всего Германии, а затем и Австро-Венгрии, нивелировались тем фактом, что он был внуком императора Николая I. К тому же, русский человек – это понятие наднациональное.

Бей алчных германцев!

Задачи перед выставкой ставились значительные и многослойные. Сбор средств на нужды армии, кстати сказать, в их числе тоже значился, но занимал далеко не приоритетное положение.

Билетов не было, но можно было раскошелиться на добровольные пожертвования. Сделать их можно было и на входе, и на выходе. Так вот, кружка на выходе наполнялась даже активнее, чем на входе. А это значит, проняло аудиторию, задело за живое.

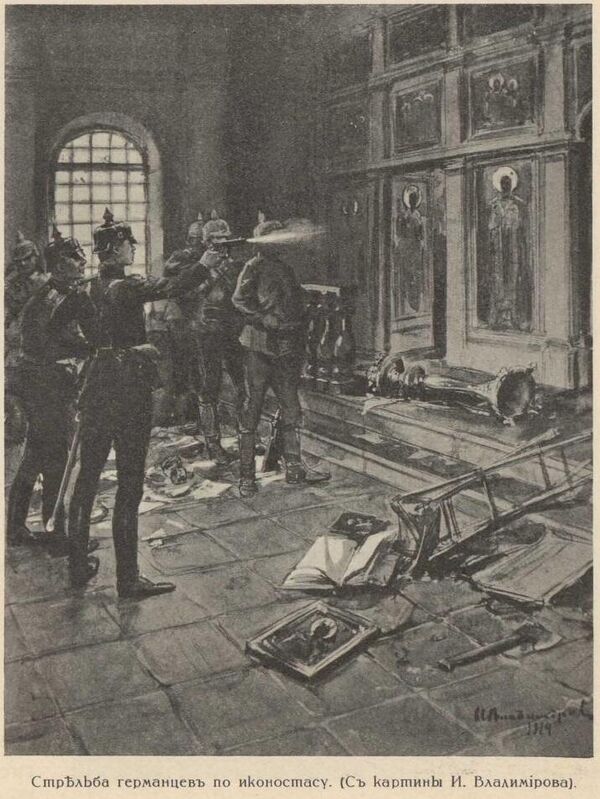

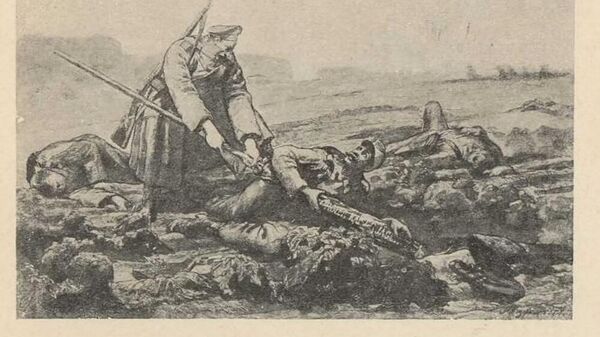

Устроители сообщали, что у лубков с изображением расстрела германцами иконостаса в православной церкви или убийства захватчиками мирных граждан посетители не скрывали слез.

Германцы расстреливают иконостас в православном храме. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

Основным же направлением работы выставки был показ непреложного факта: врага бить можно и нужно, хотя он, может быть, и очень силен. Заметим, что в 1915 году русской армии было чем похвастаться в этом смысле.

Естественно, в массы проводилась здравая идея, что война ведется всей нашей Отчизной, а успехи на фронте плотно cвязаны с настроениями и достижениями в тылу. Пропаганде русских героев Большой Европейской войны также уделялось изрядное место.

За три с небольшим месяца экспозицию посетило 560 тысяч человек. Это и по нынешним меркам немало, а в 1915 году цифра выглядела колоссальной.

При этом оргкомитет отмечал, что отношение к выставке было "самое сочувственное, можно сказать, благоговейное, доходившее до удивительной трогательности". К тому же, "главное ядро посетителей составлял тот черный люд, понимание войны которым являлось верным залогом конечного боевого успеха".

Выставка и выпущенное по ее итогам богато иллюстрированное издание недвусмысленно давали понять аудитории, что противостояние России с германцами было закономерным моментом, к которому подводил весь предыдущий ход исторических событий.

"Это старая борьба славян с германизмом, давно знакомая история, – так писалось в издании "Война и наши трофеи". – В самом деле, германские племена, всегда отличавшиеся склонностью к войне и алчностью к завоеваниям, не раз пытались производить завоевательные натиски на восток. Отсюда термин – Drang nach Osten".

Авторы этих слов и не подозревали даже, до какой степени они правы. Что пройдет совсем немного времени, и славяне испытают небывалый напор агрессивных и бесчеловечных германцев. А через 30 лет после описываемой нами выставки в Петрограде народы России будут праздновать самую выдающуюся Победу в своей истории, уже в Великой Отечественной, а заодно и во Второй мировой войне.

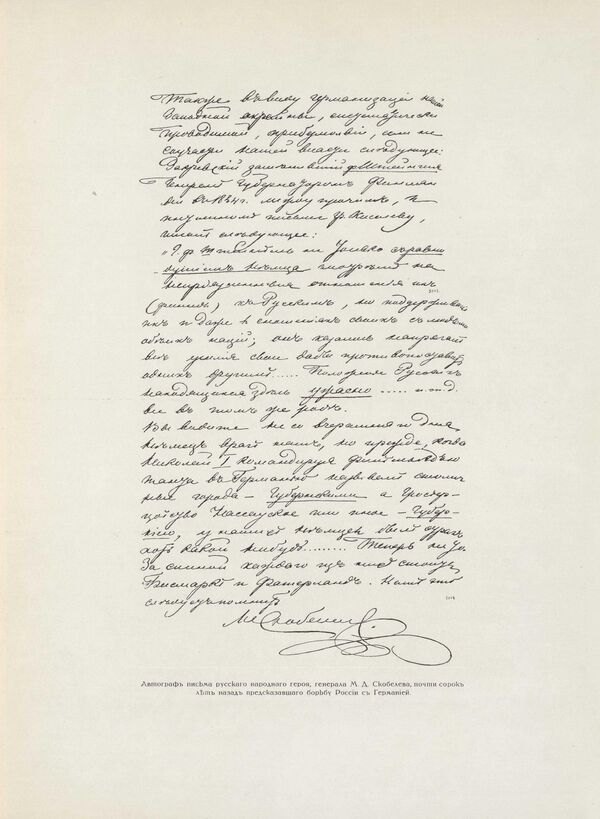

Пока же, в качестве подтверждения своих тезисов о традиционной немецкой воинственности и враждебности, создатели выставки приводили пророческие слова незабвенного любимца солдат и казаков, героя Русско-турецкой войны 1877–1878 годов генерал-адъютанта Михаил Скобелева:

"Не со вчерашнего дня немец – враг наш. Повторяю и прошу не забывать: наш враг – немец. Борьба между славянами и тевтонами неизбежна. Она даже близка. Это будет продолжительная, кровопролитная, страшная борьба, но, я убежден, в конце концов победят славяне".

Пророческие слова о противостоянии германцев и славян генерала Михаила Скобелева. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

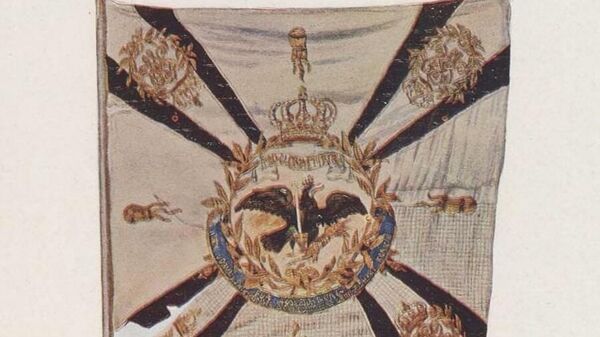

Знамена сделаны со вкусом, а отняты с отвагой

Большим успехом у посетителей выставки пользовались трофейные вражеские знамена. Роскошные, броские, явно нездешние, с чужими письменами и завитушками, еще вчера под ними наши враги бежали в атаку, а вот теперь не бегут уже. Кто вовсе отбегался, кто отступил, израненный и измочаленный. А их символы, полковые и прочие штандарты, вот они, на стендах в Петрограде.

Что это значило? Наши воины оказались сильнее, проворнее, не просто победили на каком-то участке фронта, но прямо-таки посрамили противника.

"Взятие знамени – крупный подвиг, – поясняли, в принципе, очевидные вещи устроители небывалой экспозиции. – Этот небольшой кусок материи, прибитый к древку, является тем воинским символом, вокруг которого объединяются плотные ряды воинов".

Понятно, все это были подлинные флаги германских, австрийских, венгерских частей и подразделений, военных союзов вражеских европейских городов. Но некоторые стяги демонстрировались на фотокарточках. Очень уж хлопотно было доставлять издалека. Бои ведь не только на Западе велись, но и с турками на Юге, например.

Так, осталось в Тифлисе и было представлено на выставке в столице только фотографией малиновое, шитое золотом знамя 8-го турецкого полка. Это был законный трофей, взятый при Сарыкамыше Сибирским казачьим полком. Понятное дело, что снимок не передал всего зловещего великолепия захваченного стяга: фотография в ту пору все еще была черно-белой. "Не видно эмблем, не различить красок", – сокрушались устроители выставки и брали на себя дополнительный труд рассказать посетителям, как этот экспонат выглядит в натуральном виде.

Ряд знамен, во избежание хлопот с их перевозкой в Петроград, остался в Киеве – матери городов русских.

В ту пору не принято было скупиться на специфические похвалы в адрес противника:

"Знамена очень красивы, сделаны со вкусом".

1/4

Знамя Померанского фузилерного полка №34. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

2/4

Германский флаг военного флота. Таких на выставке было два – с крейсера "Магдебург" и воздушного корабля "Парсифаль". Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

3/4

Кормовой флаг и вымпел с турецкого крейсера "Меджидие". Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

4/4

Кайзер-флаг с крепости Перемышль. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

Но понятно, что главная их красота для наших предков состояла в приятном трофейном статусе чужих боевых штандартов. И уж конечно, много добрых слов и оваций было направлено отважным воинам, добывшим весь этот вражеский антураж, рискуя собственной жизнью.

"Герои, взявшие вражеское знамя, очень чтимы в армии. Их имена – красный, почетный угол в свитке героев", – констатировал в 1915 году памятный альбом "Война и наши трофеи".

Всероссийское первенство георгиевских кавалеров

Кто бы в империи знал скромного крестьянина из Волынской губернии (к слову, сейчас это территория Западной Украины) Ефима Черного-Ковальчука, не захвати он знамени 2-го императорского егерского Тирольского полка?

Раскованные сообщения тех времен, мол, рядовой 41-го пехотного Селенгинского полка вручил трофей лично императору, за что был жалован крестом Святого Георгия IV степени, наталкивают на мысль, что Черный-Ковальчук попал в поле зрения российского агитпропа (название, разумеется, условное) и его подвиг решено было придать широкой огласке в назидание прочим солдатам и офицерам.

Не на поле боя Черный-Ковальчук отдал знамя прогуливавшемуся там Николаю II, а в Царском Селе. Стало быть, это была спланированная акция.

Не погибни георгиевский кавалер из Волынской губернии осенью 1914 года, не исключено, что из его биографии СМИ создали бы патриотический "роман с продолжением". К моменту открытия выставки в Петрограде героя уже не было в живых, но имя его еще было у всех на устах, а прихваченное в бою австрийское знамя занимало почетное место в собрании трофеев русской армии.

1/3

Знамя 2-го Императорского Тирольского егерского полка. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

2/3

Рядовой Черный-Ковальчук берет знамя 2-го Императорского Тирольского егерского полка. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

3/3

Георгиевский кавалер Ефим Черный-Ковальчук. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

В некоторых источниках можно встретить сообщение, что Ефим Черный-Ковальчук первым в русской армии стал обладателем Георгиевского креста в Первую мировую войну. Достаточно уверенно можно сказать, что это не так. В пехоте – может быть, но не во всей армии.

Бой, в котором солдат из Волыни разжился тирольским флагом, состоялся 25 августа 1914 года. Царю он вручал трофей и получал за свою отвагу и смекалку награду 20 сентября того же года. Но к этому моменту Россия уже вовсю воспевала донского казака Кузьму Крючкова, который 30 июля 1914 года совершил невероятный подвиг и вписал свое имя в историю. И в перечень георгиевских кавалеров тоже.

Боевой эпизод с участием Крючкова был размашисто, красиво и, главное, чрезвычайно эффективно отработан российской пропагандой. Воюющая страна нуждалась в героях, и одного из ярчайших она получила в лице лихого донского казака.

В легенду Крючков стал превращаться с подачи журналов "Нива" от 23 августа 1914 года и "Искра" 24 августа 1914 года. Последний из них писал:

"Командующий армией по телеграфу поздравил наказного атамана войска Донского с награждением первым Георгиевским крестом в армии казака хутора Нижний-Калмыков, Усть-Медведицкого округа, Кузьму Крючкова, который один убил 11 немцев, получил 16 ран пикой в себя и 11 в лошадь".

Хронологически Кузьма Крючков, без сомнений, опережал Ефима Черного-Ковальчука. Но добрых слов, порции славы и народной любви достоин был каждый из них.

Возможно, Крючкову перепало больше, поскольку он выжил в Первой мировой войне, сложив свою героическую голову в бою с красными уже в Гражданской войне.

1/2

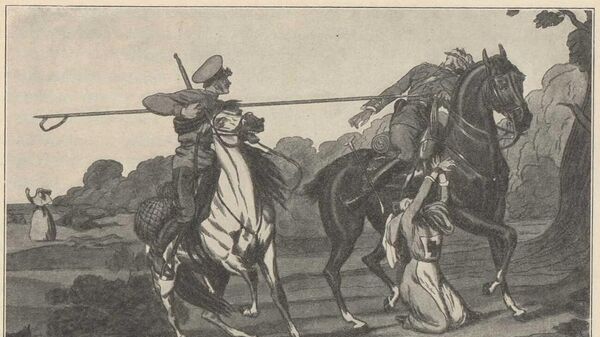

Подвиг казака Крючкова. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

2/2

Народный герой донской казак Крючков. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

Счастливое имя – Кузьма

К тому же феномен Кузьмы Крючкова можно объяснить стопроцентным попаданием в образ героя из народа. В конце концов, была своя железная логика, чтобы кумиром, своего рода символом Первой мировой войны стал именно казак.

Устроители выставки "Война и наши трофеи" в Петрограде в 1915 году это обстоятельство тоже чутко уловили. Бесстрашному донцу, которого пресса, а особенно самое действенное из культурно-просветительских площадок того периода – лубочная печать – вывели на уровень былинного богатыря, и в самой экспозиции, и в ее информационном сопровождении было уделено солидное место.

"Есть счастливые имена. Они сразу становятся милыми и дорогими для всего народа, – сообщал своеобразный итоговый буклет экспозиции "Война и наши трофеи". К таким лицам относится и казак Кузьма Крючков. Кто его ныне не знает в России? Его подвиг пришелся всем по сердцу, всем было любо, что казак, получивший 16 ран, смог перебить 11 немцев".

В этом же издании приводилась выдержка из письма отважного донского казака родителям:

"Я один остался, немцы начали меня колоть пиками, а я отбивался винтовкою. Винтовку у меня выбили, а я выхватил шашку, шашкой рубил. Шашку вложил, вырвал у немца пику, да пикою доколол 11 человек. Приехал в сотню, меня осмотрели, сочли у меня 16 ран, у коня 11 ран…"

Понятно, что такие слова производили глубокое впечатление на аудиторию, как военную, так и гражданскую. И совершенно нормально, что с Кузьмы Крючкова и других героев-казаков писались картины, печатались лубки.

Подвиг Крючкова стал своего рода эталоном, к которому пристало стремиться всякому защитнику Отечества. С ним, что вполне естественно, сравнивали подвиги других воинов, возможно, и не столь балованных вниманием широкой публики.

После выставки "Война и наши трофеи", например, много говорили о замечательном случае с другим донским казаком – приказным Алексеем Кирьяновым. По сообщению командира 6-го Донского полка, тот, как и Крючков, в одном столкновении уничтожил 11 противников.

"Дело было так: Кирьянов был в дозоре справа от сотни и заметил на своем пути окоп противника с шестью немцами, которые с фланга стреляли по несущейся в атаку сотне. Приказный Кирьянов, не теряя ни минуты, один, несмотря на стрельбу по нему, с криком "ура" бросился на них и тут же в окопе зарубил шестерых немцев. После этого бросился с криком "ура" к немецким повозкам, но на пути встретил пятерых немцев, которые тоже по нему стреляли. Он, невзирая на это, лихо моментально зарубил трех немцев, а остальные два спрятались в кусты. Приказной Кирьянов соскочил с лошади, бросился в кусты и там зарубил еще двух немцев, все время приговаривая: "Вот вам, басурманы и поругатели православной веры!" – потрясало воображение мирных обывателей, да и бывалых вояк тоже, описание безудержных действий донского казака.

За лихость и самоотверженность Кирьянов был произведен в урядники. Надо же, но начальство не оценило бешеную рубку германцев казачьей шашкой, скажем, орденом. Только званием отметили. И уверенно можно сказать, что всероссийской славы Крючкова он тоже не получил.

Так бывает: на какую-то особую справедливость рассчитывать не приходится и в мирное время, а уж тем паче, в военное.

Порка разбойника Вильгельма

Казаки – живое воплощение победоносной войны, но еще и проявления человечности в самых, казалось бы, жутких житейских ситуациях, были основными героями лубков времен Первой мировой войны. В этих немудреных эмоциональных листках устроители выставки "Война и наши трофеи" предлагали искать не высокий художественный смысл (в этом отношении "их значение ничтожно"), а "разгадку народной психологии, ту народную душу, которая в них находит себе выход".

Карикатуры, юмористические, даже скорее сатирические, саркастические карточки тоже были в обширном ассортименте. "Особенно достается Вильгельму", – указывали на отражение прусского владыки в этом творческом разделе создатели выставки и перечисляли некоторые сюжеты:

"Его бьет нагайкой русский казак, он бежит от казаков, он – Дон Кихот, он – любитель чужой собственности и бежит с награбленным имуществом домой, он – разбойник на большой дороге; он, подавившись за завтраком в Бельгии, отказался от обеда в Париже..."

Не вполне понятно, каким боком к германскому императору относится Дон Кихот. А вот с казаками все предельно ясно. Кто же еще способен как следует погонять Вильгельма нагайкой?

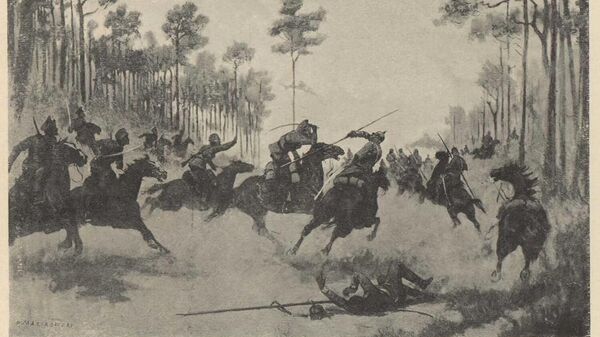

Впрочем, в экспозиции были представлены картины на злобу дня значительных академичных художников. Они тоже были склонны писать казачьи сюжеты.

Общий вид выставки в манеже адмиралтейства. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

Отдельной категорией изобразительных произведений, собранных в манеже Адмиралтейства в Петрограде, стали репродукции картин фирмы "Унион". Тому есть объяснение: задача ведь заключалась в проведении мероприятия большого общественно-политического, имперского звучания. Для охвата как можно более широких кругов населения одним подлинником было не совладать, требовалось тиражирование в промышленных масштабах.

"Воспроизведения столь удачны, что их не отличить простому человеку от оригиналов, – радовались представители оргкомитета военно-политического показа. – Здесь добродушный русский казак дает закурить пленному немцу, ведь и он человек, и он желает затянуться табачком. Здесь польская крестьянка подает из кувшина воду русскому солдатику, уставшему от похода; он так и пристал своими губами к студеной водице. Здесь русский казак колет пикою немецкого кавалериста и освобождает несчастную сестру милосердия, которую жестокосердный германец готов был увезти на седле для своей плотской утехи и глумления".

Вскользь заметим, что альбом выставки "Война и наши трофеи" вышел из типографии "Униона", расположенной в Петербурге в Казачьем переулке, дом 11. Небольшая деталь, но заметная и вполне казачья.

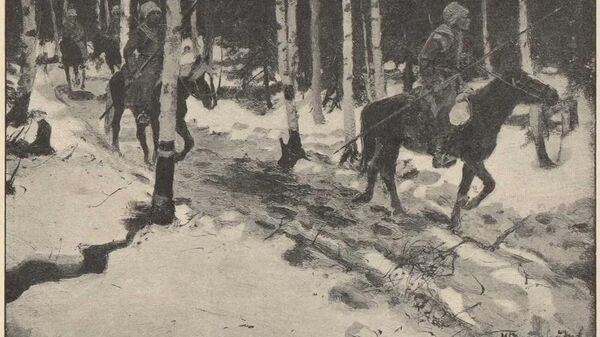

1/3

Конный разъезд – любимая тема русских художников. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

2/3

С родины прислали табачок. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

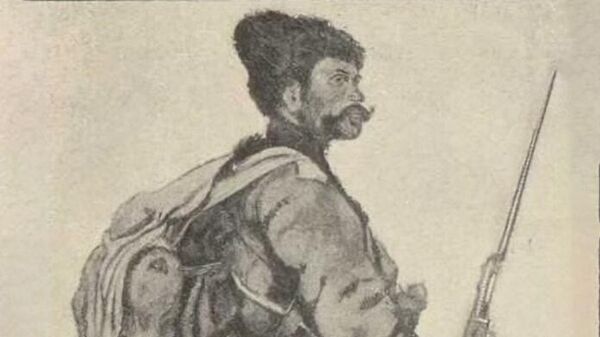

3/3

Пластун. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

Между прошлым и будущим

Само собой разумеется, что выставка состояла не только и не столько из разнокалиберных произведений искусства, но и, собственно, из трофейного обмундирования и снаряжения, всевозможного оружия.

Красивыми пирамидами были выстроены винтовки и сабли, штыки и кинжалы, отобранные у врага. Чего там только не было! Особенно посетителей забавляла турецкая "кучка", в которой были даже архаичные греческие винтовки времен столкновений турков с греками в 1897 году.

Экзотическую часть экспозиции составляли, например, гуцульский и мадьярский кинжалы, "напоминающие наше кавказское оружие и доказывающие, что и карпатские горцы любят и ценят холодное оружие".

Внимание аудитории привлекали взятые в окопах противника "шахтерская, углекопная лампочка", туристический рюкзак, использовавшийся вместо армейского вещмешка. Организаторы говорили, дескать, видите, как поиздержались враги, тащат на фронт все, что попадется. Впрочем, с другой стороны, это и пример использования в военных целях всего, что под руку подвернется. А это уже не нищета, а рачительность.

Любопытные пояснения сопровождались трофейными австрийскими пиками. Венское военное министерство сняло их с вооружения в 1879 году, но в ходе Первой мировой войны в полной мере вернуло обратно, поскольку пиками была вооружена русская кавалерия. Хотя понятно, что в ловкости обращения с этим отнюдь не простым оружием с казаками мало кто мог тягаться из австрийцев или венгров.

От пестрой строевой и парадной формы, невероятных головных уборов немецких, австрийских, венгерских, турецких, да и союзных тоже – британских, французских – солдат и офицеров рябило в глазах.

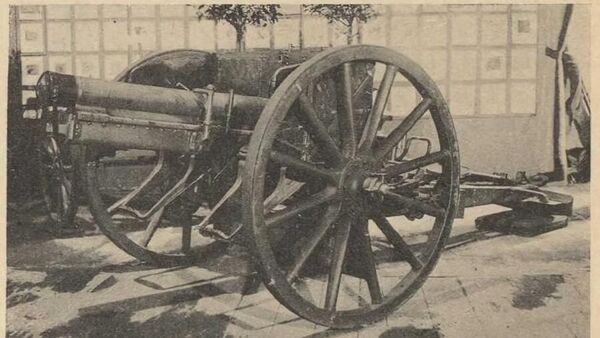

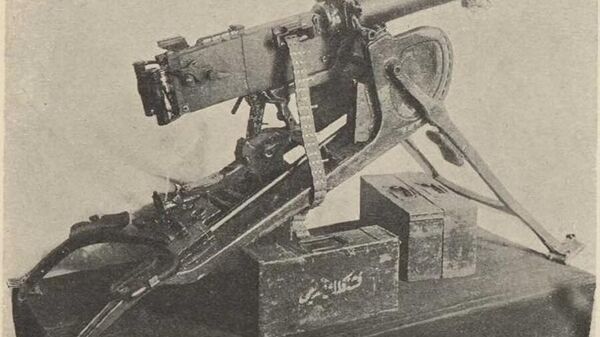

Представлены были на выставке и некоторые экземпляры самого передового на тот момент оружия – пулеметы, пушки, снаряды. Разрывные пули тоже были показаны, причем с пометкой, мол, это совершенно зверское, варварское оружие, недостойное человеческой расы. Примерно так же говорилось о применении противником отравляющих газов.

1/3

Трофейная германская пушка, переданная русским царем в наши войска. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

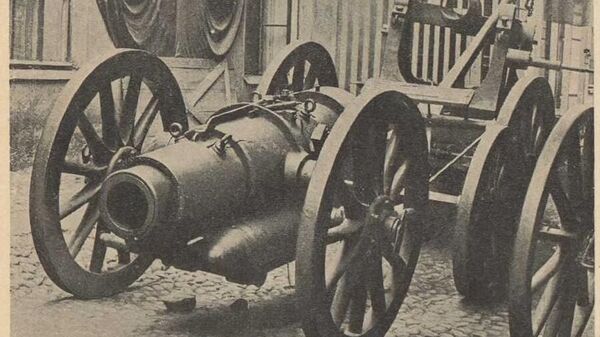

2/3

Австрийская мортира из Перемышля. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

3/3

Немецкий пулемет. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

Артиллерийских стволов было не так уж много. Их предлагалось рассматривать именно как образцы захваченного нашими воинами оружия. Перевозка пушек или, допустим, аэропланов в столицу в массовом порядке была бы затруднительным и не слишком целесообразным проектом. Ведь многие трофейные экспонаты были взяты тут же на вооружение русской армией.

Эта часть экспозиции вызывает ассоциации с некоторыми событиями наших дней. Наверняка всем памятны выставки трофейного оружия, привезенных с фронтов СВО на Поклонную гору в Москве, в парк "Патриот" в Кубинке или, скажем, в Екатеринбург в 2024–2025 годах. Популярностью эти показы пользовались бешеной.

1/5

Выставка трофеев из зоны СВО на Поклонной горе в Москве. Июнь 2024 год

© Руслан Мармазов

2/5

Выставка трофеев из зоны СВО на Поклонной горе в Москве. Июнь 2024 год

© Руслан Мармазов

3/5

Выставка трофеев из зоны СВО на Поклонной горе в Москве. Июнь 2024 год

© Руслан Мармазов

4/5

Выставка трофеев из зоны СВО на Поклонной горе в Москве. Июнь 2024 год

© Руслан Мармазов

5/5

Выставка трофеев из зоны СВО на Поклонной горе в Москве. Июнь 2024 год

© Руслан Мармазов

Сотни тысяч, а может и миллионы россиян смотрели на американские "Абрамсы", которые горят за милую душу, хваленые германские "Леопарды", которые уже не кусаются, потому что наши парни им зубы вылущили… БТРы, пушки, армейские авто тоже изучались с известной долей интереса, особенно те их фрагменты, куда влетели русские снаряды, пули, дроны.

В Петрограде в 1915 году, по сути своей, проходило точно такое же мероприятие, только с поправкой на время и геополитическую ситуацию.

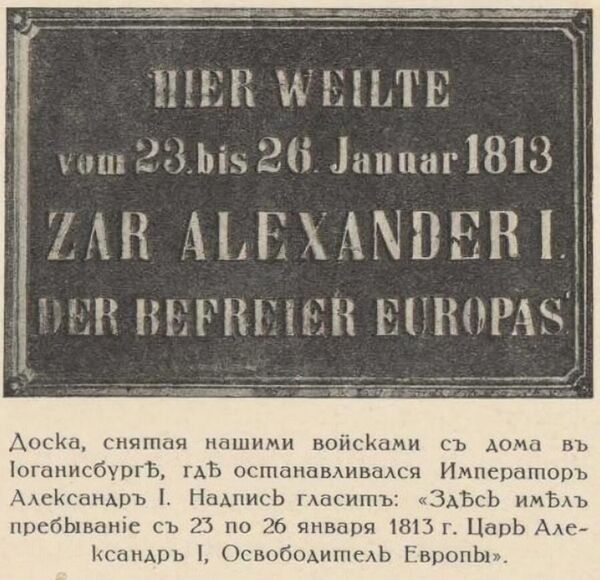

А были на петербургской выставке ХХ века и отсылки к славному прошлому Российской империи. Русские солдаты сочли правильным снять и отправить в тыл табличку с дома, где во время зарубежного похода останавливался царь Александр I.

Заметьте, табличку местные жители установили, на немецком языке там сказано, что здесь бывал "Освободитель Европы". Короткая память, как видим, у этих европейцев. Всего-то через 100 лет все забыли.

Табличка на доме, где останавливался освободитель Европы Александр I Благословенный. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

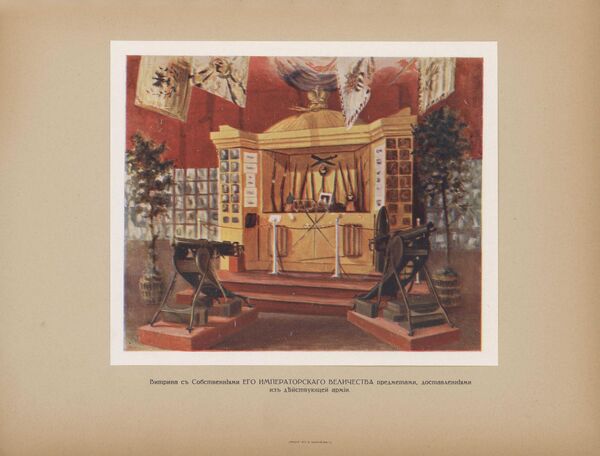

Коллекция русского царя

Изюминкой выставки в манеже Адмиралтейства считалась царская витрина, сочно оформленная в желто-малиновых тонах. Представьте себе, у действующего императора Николая II была собственная коллекция фронтовых трофеев, поднесенных ему различными частями и подразделениями или персонально захватившими их героями.

Тут было много вражеского оружия и касок, осколков бомб и снарядов, мотков колючей проволоки, "стрел", сбрасываемых с аэропланов, "сухопутных германских мин, выбрасываемых особым станком", а еще "новейших изобретений" – фугасов.

Трогательно среди всего этого жутковатого великолепия смотрелись незатейливые поделки русских солдат – стаканы и ложки, изготовленные из трофейных немецких манерок (части полевой фляги в германской армии).

А вот барельефы, которыми австрийцы собирались снабдить памятник гарнизону, оборонявшему Перемышль, – это очень интересно и символично. Хотя бы потому, что монумент не состоялся: город был досрочно взят русскими войсками. Вместе с заготовками для памятника, разумеется.

"Красив повисший ряд вражеских знамен. Не колыхнутся их распущенные, спадающие вниз полотнища. И над двумя рядами знамен красуется портрет государя-императора, – замирали в почтительном поклоне авторы издания “Война и наши трофеи” в 1915 году. – Да поселят в русских людях эти символы русской победы крепкую уверенность в том, что в русском солдате не умер суворовский чудо-богатырь и севастопольский Кремень Кремневич и что конечная победа увенчает русское оружие…"

Царская витрина выставки. Из книги "Война и наши трофеи", Петроград, 1915 год

© Общественное достояние

Какие-то флаги были отняты у сухопутных частей, другие сняты с уничтоженных на Балтике кораблей, как в случае с крейсером "Магдебург". Особое внимание привлекал штандарт с германского воздушного корабля "Парсифаль".

Летающее чудо вражеской техники было наказано "за свою наглость, столь свойственную германцам". Нечего было летать над Либавой на высоте всего в 100–150 метров. Расстреляли его наши, "не помогла и мощность этого воздушного гиганта, способного поднять 235 пудов груза, и часовая скорость которого составляла 65 верст".

Народ валом валил на выставку, дивился трофеям, гордился русскими героями, скорбел по погибшим воинам, верил в общую победу над гнусным врагом.

У активистов Общества ревнителей истории, создавших такую необычную для своего времени и важную с идеологической точки зрения выставку, была идея позже превратить временную экспозицию в постоянно действующий музей "Великой войны".

"Когда утихнут раскаты боевой грозы и успокоятся разъяренные волны борьбы, народ, переживший ужасы войны и вынесший ее тяготы, обратится к мирному труду и пожелает увековечить пережитую годину большим музеем", – не без основания, хотя и слегка пафосно, полагали они.

Но история подкинула, как она вообще любит это делать, лихой поворот событий. Первая мировая сменилась Гражданской войной, страна изменилась стремительно и самым радикальным образом. До музея, о котором мечтали в 1915 году, дело так и не дошло.

А выставка в Петрограде осталась в истории образцом поучительного, эффективного, сугубо патриотического подхода к вопросам агитации и пропаганды. Такую мы ее и запомним.

Руслан Мармазов