"Каждый солдат должен заботиться о порученной ему казенной лошади, а казак – о своей собственной, чистить ее, поить и кормить", – сообщала заинтересованной аудитории "Книжка для молодых солдат кавалерии и казаков", изданная в Санкт-Петербурге в 1884 году.

В принципе, в этой паре немудреных строк обозначена кардинальная разница между казаками и всеми остальными воинами России. Во всяком случае, по лошадиной части. Очень, надо заметить, важной.

Конь вместо тысячи слов

Рискну скатиться в банальности, но все же подчеркну, что конь для казака – это гораздо больше, чем животное для верховой езды. Тем более не какая-то там казенная единица, выданная во временное пользование. Это категория очень личная. Конь выращен, выпестован, воспитан, закален для выполнения серьезных задач. Это друг и соратник, почти родственник, а иногда и больше чем родственник. На него, и только на него последняя надежда в пиковой ситуации.

"Ты должен любить коня, потому что в работах он главный твой помощник, а если ты казак, то на нем служишь верой и правдой своему царю-батюшке и Отечеству. Если ты любишь его, ласкаешь, не сердишься на него, не бранишь его громким голосом, как учат арабы, знатоки по уходу за лошадьми, то и он привязан к тебе, как собака, которая ни на шаг не отходит от своего хозяина, ловит каждый его взор, понимает каждое слово, послушно исполняет приказанья, так и твой конь", – нравоучительно и со знанием дела настаивал ветеринарный врач 2-го Восточно-Сибирского военно-телеграфного батальона С.А.Лебедев на страницах авторской брошюры "Несколько слов о коне, посвященных русскому мужичку и забайкальскому казаку" (Троицкосавск, 1909 год).

Навыки верховой езды и высших ее проявлений – джигитовки, приемов конного боя, стрельбы на скаку, владения шашкой и пикой – это высочайшее искусство из боевых, в котором с казаками мало кто мог тягаться. Достигалась виртуозность многолетней систематической тренировкой.

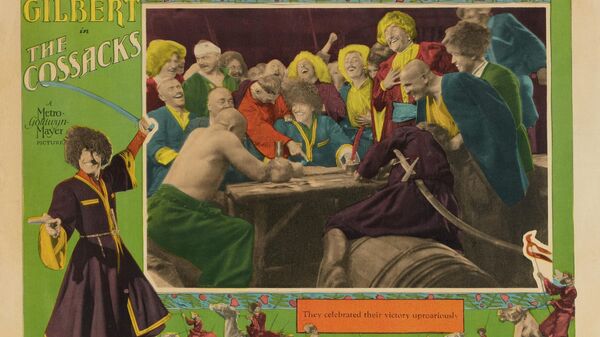

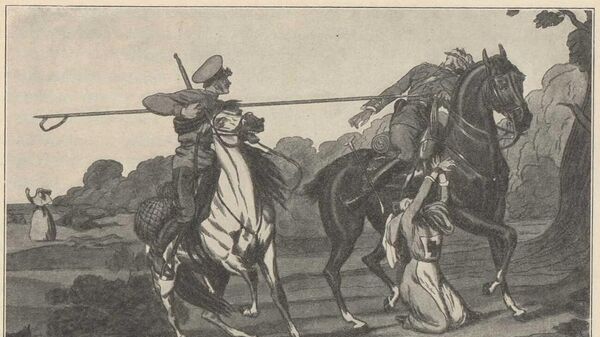

Уральский козак Сила Вихрев. 1812 г. Раскрашенная гравюра А. Ухтомского по рисунку Е.М. Корнеева.

© Общественное достояние

"Первое дело казака – мастерски ездить верхом. Казак на лошади должен быть легок, увертлив и неутомим", – делился простой, зато проверенной веками житейской мудростью войсковой старшина Маркел Серов на страницах учебного пособия "В помощь школам и малолеткам казачьих войск" (Оренбург, 1910 год).

Он же, как бы предвосхищая некоторый скепсис условных читателей, пояснял:

"Это все дается не сразу, а требует привычки сызмальства, и, если казак мальчиком не привык ездить на лошади, на службе в 3–4 года никогда ему не быть настоящим казаком – джигитом. А поэтому упражняйся в езде верхом при всяком случае; есть седло – на седле, нет – и без седла отлично".

Жизнь казака-воина начиналась с обряда посажения на коня. Между прочим, в 3 года. "Учи белого лебедя плавать, казачьего сына – на коня садиться", – образно советовала из поколения в поколение древняя и во всех смыслах крылатая формулировка, с которой не поспоришь. С этого момента стартовал путь мужчины, бесконечная дорога бойца и защитника Отечества. Ну как бесконечная… До перехода в мир иной, когда Господь призовет.

Понятно, что казак мог совершать свои повседневные подвиги и пешим порядком, и ползком даже. Многочисленные примеры разведчиков-пластунов – особой категории казачества – тому яркое свидетельство. Спешились они, может быть, и не от хорошей жизни, но и вне кавалерийской атаки проявили себя достойно, много пользы русскому воинству принесли.

Немало случаев беспримерных подвигов казаков на воде, в море или в речных потоках сохранили былины и сказания. Да и скупые строки воинских донесений, наградных документов тоже.

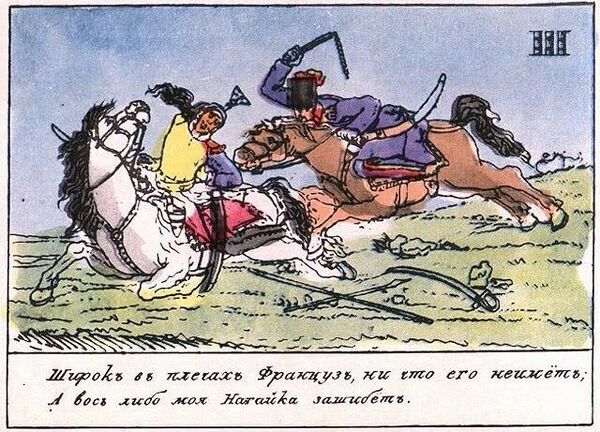

По чести сказать, с челнами изначальная история казачества связана куда сильнее, чем с лошадьми. Пока казаки массово поскакали верхом да почувствовали себя в седле (или даже без него, но на коне) уютней, чем в родном курене даже, много лет прошло. Научившись лихо разить врага в конном строю пиками, шашками, огнестрельным оружием да хотя бы и нагайками, казаки превратились в легенду легкой кавалерии планетарного масштаба.

Карикатура из "Теребеневской азбуки"

© Общественное достояние

Потом наступили времена, когда казаки геройствовали в кабинах аэропланов, в танках, а теперь и у пультов запуска ракет или с джойстиками управления БПЛА. Но согласитесь, если к какому-нибудь важному казачьему мероприятию решено будет нарисовать, скажем, плакат, эмблему или, как теперь модно говорить, логотип, шансов появиться там у бравого казака на коне куда больше, чем у него же, но в лодке с веслом или за штурвалом истребителя. Потому что это традиция, веками наполнявшаяся особым, без преувеличения скажем, сакральным содержанием.

Казак на коне – этот образ заменяет многие тысячи слов.

"Конь – твой верный боевой товарищ. С ним ты все и всюду, а без него – ничто", – уверенно провозглашал подъесаул Александр Тарыкин в "Памятной книжке сибирского казака", изданной в Омске в 1914 году.

Так стоит ли удивляться, что в совсем непростом, многослойном процессе подготовки молодого казака к выполнению головоломных боевых задач коням уделялось особое место? И речь ведь не просто о конном спорте идет, до него еще добраться надо. Начинается все с простых и естественных вещей. С заботы, например.

Нежность к брезгливой кобыле

Свою лошадь казак обязан был знать, может быть, лучше, чем самого себя. А уж опекать, совершенно точно, куда тщательнее, чем собственную персону.

"Казак голодает, а конь сыт", – указывала одна из многочисленных пословиц на заданную тему.

Причем это было не просто благое пожелание, продиктованное опытом предков или теми же дедовскими присказками, а четкая установка, спрессованная в регламентирующие документы и томики специальной литературы.

1/5

Титульный лист "Памятной книжки сибирского казака". Автор: подъесаул Тарыкин. Омск, 1914 год

© Общественное достояние

2/5

Титульный лист "Памятной книжки для казаков приготовительного и строевого разрядов". Автор: подъесаул Гладков. Санкт-Петербург, 1895 год

© Общественное достояние

3/5

Титульный лист "Книжки для молодых солдат кавалерии и казаков". Автор: штаб-ротмистр Крестовский. Санкт-Петербург, 1884 год

© Общественное достояние

4/5

Титульный лист "Книжки для молодых солдат кавалерии и казаков". Автор: штаб-ротмистр Крестовский. Санкт-Петербург, 1884 год

© Общественное достояние

5/5

Титульный лист книги "Лошадь в хозяйстве казака и крестьянина". Автор: коннозаводчик Носович. Ростов-на-Дону, 1912 год

© Общественное достояние

Цитируем "Памятную книжку для казаков приготовительного и строевого разрядов", составленную на базе "Инструкции для ведения занятий в кавалерии" лейб-гвардии Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полка подъесаулом Гладковым и изданную в Санкт-Петербурге в 1895 году:

"Должен знать: у кого купил себе лошадь, сколько ей лет, какой у нее нрав и какая езда. Помни: лошадь – лучший твой товарищ, а потому прежде позаботься о лошади, а потом уже о себе. С лошадью обращайся ласково и следи за ее здоровьем. Чистку лошади производи утром и вечером, обмывай копыта и осматривай прочность подков. Заметил: лошадь не выела корм, плохо пьет воду, жалуется на ноги, немедленно доложи взводному уряднику".

Особые страницы в казачьей памятке отводились обязанностям при несении наряда по конюшне. Подробно и доходчиво рассказывалось, до чего же бдительно полагается следить, чтобы не было "больных и ушибленных лошадей". Перечень мер по поддержанию чистоты в конюшне даже читать устанешь, не то что осуществлять на деле. Естественно, строго-настрого запрещалось подпускать к конному составу посторонних.

Приведем некоторые выдержки, кажущиеся нам в ХХI веке если и не совсем уж диковинными, то, во всяком случае, достаточно оригинальными.

"Если лошади трутся о станки и перекладины – прикрикни".

"Перед кормом вычисти кормушку от пыли и сору – лошадь брезглива".

"Птиц из конюшни гони, меньше будет сору".

"Пришли лошади с езды – без приказания дежурного не смей поить и кормить".

"После вечернего корму подложи свежую подстилку и отпусти поводки настолько, чтобы лошади могли лечь и положить головы на подстилки".

А вы думаете, это простое дело – вывести лошадь из конюшни? Даже с разрешения дежурного? Без такового – ни в коем случае, это понятно. Но даже если команда поступила, полагаете, взял да и повел? Как бы не так. Сначала надо обтереть лошади голову, протереть глаза, расправить гриву и хвост, смахнуть пыль, вынуть солому из копыт, набросить уздечку, и вот только тогда выводить.

Естественно, что при отбытии в лагеря добавлялось специфических хлопот. Из которых самым простым было, совершив все манипуляции по комфортному расположению коня на отдых, разместить в трех метрах позади него в установленном порядке седло, потник, прочую амуницию. Пики, шашки, винтовки располагались при каждом взводе "костром", в смысле, пирамидой.

В походе все еще усложнялось. В том числе, если кто-то из односумов занемог, того тут же полагалось отправить в санитарную двуколку. А вот его лошадь – взять под опеку, отвести в сотню.

Конь всегда был в центре внимания и заботы. И это не красивые слова, а каркас казачьей жизни.

"Смотри на коня как на лучшего своего друга – прежде позаботься о лошади, а потом о себе, – не унимался и не стеснялся повторяться в своей "Памятной книжке" лейб-гвардии Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полка подъесаул Гладков. – С лошадью обращайся ласково, при грубом обращении она становится своенравною и злою".

А цитированный уже нами военный ветеринарный врач Лебедев писал очень доходчиво, по-народному:

"Не забывай про коня и у свата, и у брата, если заезжаешь к нему в гости. Прежде чем угощаться, поставь коня куда-либо потеплее, накинь что-либо на него и дай ему клочок сенца. Коню будет теплее".

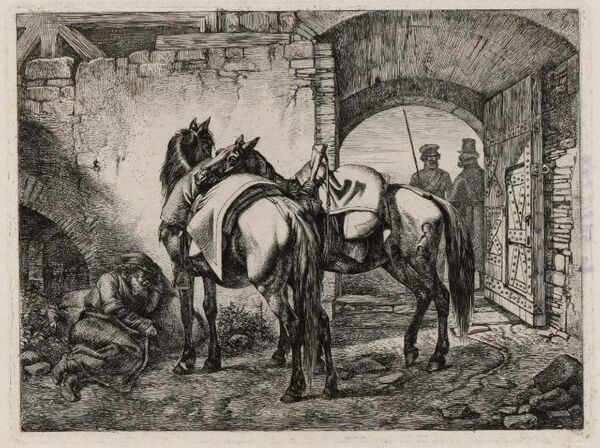

Иоганн Адам Клейн. Эстамп "Казачьи лошади во дворе". 1818 год.

© Общественное достояние

Богатое лошадиное царство

Хорошо, конечно, если казак для несения воинской службы мог позволить себе купить качественного коня. Точнее, речь не о казаке даже, а о всем его семействе.

Покупка коня в былые времена была событием куда более значимым, чем сегодня приобретение автомобиля. От этого момента могла зависеть дальнейшая жизнь, карьера, благосостояние целого рода. Отношение к выбору коня, а значит, и существенному капиталовложению, инвестиция в будущее, было соответствующим.

"Вся родня не стоит коня", – гласит казачья поговорка. Пожалуй, есть в ней некоторая гиперболизация. Или ее безымянному автору в незапамятные времена просто не повезло с родственниками, зато подфартило с лошадью… Но прочувствовать цену вопроса она позволяет сполна.

Вспомним для примера повесть Льва Толстого "Казаки". Там сочно описан непростой быт кавказской станицы. Один из основных персонажей произведения, молодой казак Лукашка, вполне готов к полноценной службе – главному предназначению всякого казака. Он боевой парень, смелый и смекалистый, хладнокровный в сложных ситуациях, меткий стрелок и человек чести. Но у него нет своего коня. И это проблема, граничащая с трагедией.

Когда Лукашке заезжий шальной барчук, для которого деньги не имеют никакого веса, дарит прекрасного скакуна, ошалевает и сам казак, и вся станица.

Казалось бы, красивый и щедрый жест. Однако местное сообщество начинает относиться к молодому господину, способному на такой безрассудный подарок, недоверчиво. Его начинают сторониться и побаиваться. В самом деле, от человека, так легкомысленно относящегося к лошади, можно ждать чего угодно. Во всяком случае, по казачьей логике середины XIX столетия, когда разворачивались действия толстовского рассказа.

Приличный конь и стоил дорого, и найти его было не такой уж элементарной задачей. Во всяком случае, полковник Сергей Носович, управляющий Деркульским конным заводом (старинные донские казачьи земли, ныне – территория ЛНР), в изданной в 1912 году в Ростове-на-Дону книге "Лошадь в хозяйстве казака и крестьянина" писал:

"Самое богатое царство землей и лошадьми – Россия; но как земля ее обрабатывается хуже всех государств, так и лошади ее выращиваются безобразно плохо".

Причину этого полковник Носович видел в неумении и лени. И их производном – пьянстве, разумеется, тоже. Оттого-то "хлеб наш сорный… и лошадь – мала, слабосильна и бесценна".

Дальше же коннозаводчик выпаливал целую обойму практических советов, как получить качественного жеребенка и вырастить из него "хорошего коня-служаку, добрую лошадь-работницу". Основой всему Сергей Носович называл сбалансированный рацион и для кормящей кобылы, и для детеныша, разумный режим питания и дозированные нагрузки. Плюс забота, ласка, о которых в былые времена не преминули написать многочисленные авторы книг и брошюр о лошадиной политэкономии и конской диетологии.

По всему выходило, что в выращивании могучих боевых коней не было ничего сверхсложного. Хотя, понятно, приходилось затратить определенные силы, умения, а главное – деньги. Но зато и отдачу Носович от выращенного самим казаком жеребенка обещал знатную.

Так и писал:

"Дело нехитрое: будьте к лошади заботливы, оберегайте ее и жеребенка от холода и жары, кормите и работайте, как рассказал, получите хорошую пользу".

Справедливости ради скажем, что в своих доброжелательных поучениях Носович немножко воспарял в небеса. Что ему, управляющему государственным конным заводом, казалось вполне будничным производственным процессом, в условиях казачьего хутора смотрелось дерзкой фантастикой.

Например, полковник считал – и не без оснований, понятно – так:

"Улучшать своих лошадей выгоднее всего жеребцами английскими или рысистыми, не следует бросаться на больших возовых; они, правда, очень сильны, но только на твердой, хорошей дороге… Другое дело – англичанин и рысак, они дадут самую подходящую в хозяйстве лошадь, которая будет сильна, но легка, повезет достаточно, побежит быстро и не загрузнет, а продать ее всегда легко, так как всякому хозяину она сгодится и покупается еще для войны".

Почитав такое, станичники, поди, ухмылялись в усы:

"Значит, английских скакунов лучше всего для улучшения породы брать? Ладно. Как подвернутся, так и возьмем, понятное дело. Не откажемся".

В принципе, казачья история знавала и моменты как раз подобного улучшения местных пород отборной английской кровью. Наподобие безумной атаки легкой британской кавалерии в ходе Балаклавского сражения Крымской войны 25 октября 1854 года.

Тогда русскими воинами был выбит целый пласт английской аристократии, подразделения-то комплектовались из отпрысков непростых вельможных родов. Родословные коней были под стать происхождению седоков. Казаки столько трофейного элитного поголовья тогда захватили, что продавали дорогущих жеребцов буквально за бесценок. Но и на улучшение качества наших табунов кое-что перепало.

Этот эпизод, славный для русского оружия и трагический для британской короны (в их школах до сих пор изучается в качестве примера страшного удара по генофонду аристократии, разумеется, а не лошадей), просто к слову пришелся, навеян рецептами полковника Носовича.

Но в общем и целом спорить с маститым коннозаводчиком нелепо. Правильно выращенный казаком из жеребенка конь становился ценнейшим подспорьем в бою. Коллективный казачий опыт выкристаллизовался в песни. Наподобие такой, из второй половины ХХ века уже:

Облака над речкою клубят.

Помню, в день гороховый

Из-под кобылицы взял тебя

Жеребёнком крохотным.

Норовил за палец укусить,

Всё козлил да взбрыкивал.

Понял я тогда: друзьями быть

Нам с тобою выпало.

И там же:

Ну, а дед мой седой

усмехался в усы,

Всё кричал: "Вот шальной!

Весь в отца, сукин сын!

Тот был тоже мастак

уходить от погонь,

От ушей до хвоста

весь горел, только тронь!

Не в коня корм, но в копыто мазь

Молодые казаки проходили свои университеты чаще всего не в академических аудиториях, а в натуральных условиях. Практики у них было побольше, чем теории. А это получение опыта – вещи незаменимой.

Квалифицированных наставников, может быть, и не так жалованных научными званиями и степенями, зато украшенных рубцами с многочисленных войн и позвякивающих совсем не учебными шашками и поблескивающих "георгиями" хватало в каждой сотне – от западных границ до Тихоокеанского побережья.

Но книги – источник знаний и мудрости, в том числе и казачьих, – никто не отменял. Избегать их было просто нелепо. Это касалось не только узкой специализации, наподобие отделения военных переводчиков в Новочеркасске, скажем, но и наук универсальных. В нашем случае – прикладного казачьего коневодства.

Где, допустим, можно было почерпнуть универсальные указания по чистке лошади соломой, щеткой и суконкой? В принципе, у любого видавшего виды казака во всякой станице. Но еще и в "Полном учебнике для казачьих полковых учебных команд" гвардии ротмистра Леонтия Крестовского (Санкт-Петербург, 1892 год).

Там же содержались скрупулезные указания по омыванию и купанию лошадей (делать это удобней всего вечером за час до кормления, в прохладной, но не очень холодной проточной воде), "ежедневный конюшенный порядок" и уйма прочей полезной информации, включая рецепты мази для копыт.

По последнему пункту сложно удержаться от прямой цитаты:

"Копыта отнюдь не следует мазать такою мазью, в которую входит сажа. Потому что от сажи копыто сохнет. Вообще, для составления лучшей мази для копыт следует взять: свиного несоленого сала 2 1/2 фунта, терпентину густого 1 фунт, воску 1 фунт и меду 1 фунт; растопить все это в горшке на огне и, когда растопится, влить в этот состав 1 фунт льняного масла и мешать, пока не остынет".

Для справки: 1 фунт – это чуть больше 400 граммов. Терпентин позднее стал по-своему популярен по названием "скипидар".

В более ранней своей "Книжке для молодых солдат кавалерии и казаков" (Санкт-Петербург, 1884 год) Крестовский давал подробные рекомендации по кормлению коней. В этом смысле он отдавал несомненный приоритет овсу, который должен быть "тяжел, крупнозернист, с тонкою шелухою, бледно-желтого цвета и без запаха".

За неимением овса автор наставлений разрешал "кормить лошадь ячменем, рожью, пшеницей… но предварительно следует перемолоть их и вымочить часа 4 в воде, чтобы сделать их безвредными для лошади".

Категорически запрещал Крестовский кормить коней бобами, горохом, так как они "трудно перевариваются в желудке и приводят ветры".

Конский диетолог конца XIX века вполне одобрял сено, которое считал не только полезным, но и необходимым для лошади. Другое дело, что "без надобности не следует употреблять сено ранее 2 месяцев после того, как оно было скошено, а также пролежавшее долее 20 месяцев, потому что оно тогда делается пыльным, ломким и малопитательным".

И таких тонкостей, оговорок, вводных и предосторожностей в теме питания казачьего коня – многие и многие страницы. Совсем непростое это дело, чего уж там.

Гвардии ротмистр Крестовский называл клевер и тимофееву траву самыми питательными из растений наших лугов. Но тут же сопровождал это утверждение целым списком опасностей, которые они несут в себе при неквалифицированном использовании.

А для наглядности приводил пример:

"Французская кавалерия в 1812 году, прибывшая в Россию на берега Немана с совершенно крепкими и здоровыми лошадьми, в одну ночь потеряла более тысячи лошадей, оттого что им дали объедаться клевером".

Французские захватчики не знали простых казачьих секретов, за что и поплатились. Собственно, на то нам и враги даны, чтобы учиться на их ошибках по дороге к своим победам.

"Надо выждать, чтобы клевер и тимофеева трава завяли, и затем уже давать их лошадям. Клевер, пролежавший скошенным сутки, делается безвредным", – указывал молодым казакам на промах кавалеристов Наполеона уланский ротмистр, но большой знаток конного дела Леонтий Крестовский.

Джигиты начинают с деревянных лошадок

Окиньте взором количество букв, которые вдохновленный поворотом темы автор намолотил на клавиатуре. Видите? Много! И это ведь, учтите, вечный сюжет "казак и конь" мы с вами даже и по гриве не потрепали. Так, вскользь упомянули, можно сказать, не более того.

Невероятно интересная тема, потому что обильно и хитро сплетена из чудес героизма и посконной, домотканой правды жизни русского казака былых времен. За каждой уздечкой, подковой, стременем кроется портал в отдельную галактику. Успевай только дивиться да информацию поглощать жадно, но и переборчиво.

Ко многим фрагментам этой основополагающей, уж простите за некоторую напыщенность, темы казачьего бытия есть настроение непременно вернуться.

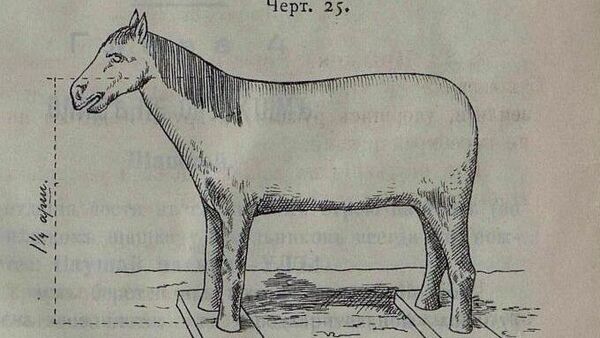

1/2

Чертеж тренировочного деревянного коня. 1 аршин = 71,12 см

Из книги "В помощь школам и малолеткам казачьих войск". Автор: войсковой старшина Серов. Оренбург, 1910 год

© Общественное достояние

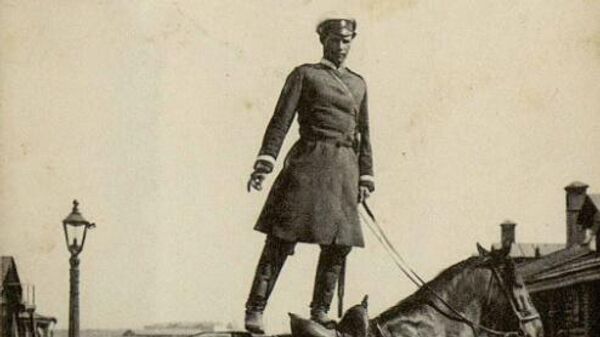

2/2

Почтовая карточка из серии "Казаки". Москва. Фототипия Шерер, Набгольц и К°. Начало ХХ века

© Общественное достояние

Как же можно не рассказать об умении казаков укладывать коня на полном скаку и вести из-за него огонь? Или о деревянных лошадях, с которых в детстве-юности начинает всякий джигит-виртуоз? Или о выездке полудикого казачьего коня? Нет, отказаться от такого решительно невозможно.

Так что, как новомодные ведущие любят говорить, не переключайтесь. Впереди будет еще много любопытного.

Руслан Мармазов