Звуки особого назначения. Придворные рылешники атамана Платова

© Фото из личного архива Сергея Голохи

Легендарный донской атаман Матвей Иванович Платов был сложной личностью, противоречивой. Но, что это был могучий, жесткий боец, прошедший через такие суровые испытания, что многим и в нервных снах не являлись, пожалуй, никто не рискнет опровергнуть.

Вот как писал о Платове в начале ХХ века историк донского казачества Евграф Савельев:

"Это был не изнеженный вельможа, гордый своим происхождением; нет, это был закаленный в боях воин, разделявший со своими "детушками" все тягости тревожной военной жизни. Он спал на голой земле, под кустом, покрывшись буркой; в четыре часа вставал, ему подводили его серого коня, и он летел на аванпосты, ходил в партии, учил офицеров военной хитрости и часто всю ночь следил сам за движением врагов, а при блеске восходящего солнца, лежа на песке, писал донесения".

Отсюда вопрос. Как полагаете, легко ли такого человека заставить плакать? А ведь, представьте себе, кое-кому это удавалось. Не часто, скорее всего, по ситуации, но ведь все равно случалось же такое.

Граф Матвей Иванович Платов, литография. Москва, 1876 год

© Общественное достояние

Подтверждение этого отнюдь не рядового факта обнаружилось в архивных залежах популярной газеты "Приазовский край" за октябрь 1898 года:

"Атаман граф Платов всегда, когда устраивал пир или народное торжество, вызывал в Черкасск из Усть-Белокалитвенской станицы по несколько рылешников, они перед графом и его гостями играли на рыле по очереди, припевая голосом или речитативом разные песни и импровизации, и говорят, что граф часто плакал, слушая пение рылешников о казачьих походах и подвигах. У Платова был и постоянный, штатный и домашний рылешник – казак Савелий Обухов…"

Придворный рылешник атамана Платова! Каково, а? Так еще и с песнями, высекающими слезу из булатного казачьего графа.

В принципе, суровые люди зачастую бывают одновременно и сентиментальными, это так. Но все же случай показательный.

Теперь самое время напомнить, кто же такие рылешники и на каком рыле они играли столь проникновенно, что у генерала Платова слезы катились.

Нашему органу двоюродная виолончель

Дело в том, что рыля, или рыле, или реле, или релей, или лыря, или рулет, или… В общем еще с полдюжины запасных названий и вариаций наберется... Так вот, это все производные от лиры. Хотя к лире в классическом, античном, орфеевском, можно сказать, понимании это устройство имеет довольно-таки отдаленное отношение.

Колесная лира, а это уже академическое название рассматриваемого нами с пристрастием музыкального инструмента, не самая, может быть, близкая, зато крайне демократичная родственница костельного органа. А еще кузина шарманки папы Карло, золовка скрипки Страдивари и деверь с шурином виолончели и контрабаса. Седьмая вода на киселе, проще говоря, и нашему забору двоюродный плетень. Но вода уникального журчания, а плетень занятного плетения.

Смычковый инструмент без смычка – это вам как? Вместо смычка – колесо и ручка-коловорот. Три струны, сделанные, пардон, из животных кишок, да деревянный корпус-резонатор плюс немудреные клавиши.

В Средние века колесная лира культивировалась в разных частях Европы, откуда в конце концов добралась и до славянских земель. Инструмент оказался вполне востребован артистичными бродягами, всеми этими приснопамятными менестрелями и каликами перехожими. Вполне логично – достаточно неприхотливая конструкция, годная для забегов на дальние и средние дистанции, целый мини-оркестр, который всегда с тобой.

1/3

Колесная лира. Волынская губерния, XIX век

© Российский Этнографический Музей

2/3

Колесная лира. Волынская губерния, XIX век

© Российский Этнографический Музей

3/3

Колесная лира. Волынская губерния, XIX век

© Российский Этнографический Музей

Со странствующими босяками, надо понимать, лыря оказалась в Польше, а это значит, что днепровское казачество не ознакомиться с ее специфическим звучанием просто-таки не могло. Запорожцы не брезговали прихватить у шляхты что плохо лежало. Да и что лежало хорошо – тем более. Особенно, если оно еще и играло прикольно.

По малороссийским землям колесная лира покатилась бодро и зажигательно. Лирники, вместе с кобзарями и бандуристами, превратились в особое явление местной культуры. Степное нищенство – святое дело!

Появление слепых исполнителей казачьих дум и былин стало заметным событием, а сами они превратились в персонажей эпоса. Впрочем, были они необязательно слепые. Просто этот образ стал классическим, к тому же лишенный зрения человек, благодаря колесной лире, получал шанс на выживание. Да и публика больше сочувствовала и щедрее подавала именно слепым исполнителям. А они, лирники, стало быть, как и кобзари с бандуристами, выступили двигателями казачьей тематики в устном народном творчестве.

Шут с ними, с поляками

В великороссийских землях дело обстояло несколько иначе. Знаменитый музыкант, крупнейший инструментовед и старательный собиратель традиционного сценического инструментария Николай Привалов в своем фундаментальном труде "Лира (лiра, рыле и реле)", вышедшем в Санкт-Петербурге в 1905 году, называл предмет своих исследований русскими народным музыкальным инструментом. На что имел свое авторское право, разумеется.

Но при этом он указывал, что в границы Московского государства колесная лира проникла где-то в XVI веке, слишком уж широкого распространения не получила, а в XVIII веке популярность ее, по сути дела, сошла на нет.

Посмотрите цитату из труда "Сказания современников о Димитрии Самозванце", часть V которого была отпечатана типографией Императорской российской академии в Санкт-Петербурге в 1834 году. Некий Самуил Маскевич, литвин благородной фамилии, делился своими наблюдениями за нравами временно оккупированной поляками Москвы:

"Никакой музыки на вечеринках не бывает; над танцами нашими смеются, считая неприличным плясать честному человеку. Зато есть у них так называемые шуты, которые тешат их русскими плясками, кривляясь, как скоморохи на канате, и песнями, большею частью весьма бесстыдными. Иногда же, в подражание нашим обычаям, приказывают играть на лирах: этот инструмент похож на скрипку, только вместо смычка употребляют колесцо, приправленное посредине: одною рукой кружат колесцо и трогают им струны, снизу, другою прижимают клавиши, коих на шейке инструмента находится около десяти".

Титульный лист книги "Сказания современников о Димитрии Самозванце", часть V. Санкт-Петербург, 1834 год

© Общественное достояние

Казачьи думы у железной дороги

Казачья веточка колесной лиры в России по Николаю Привалову – есть отросток от запорожского ствола. Дескать, сечевики, когда пришла пора, переселились на Кавказ, где "смешались с черкесами и образовали необыкновенно красивое и храброе племя, отличавшееся отчаяннейшими подвигами и полным презрением к смерти" во время Севастопольской обороны и в Турецкую войну.

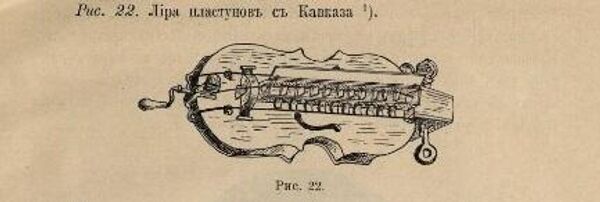

Все это население с пестрыми этническими корнями музыкальный историк без обиняков называл пластунами, а их симпатии к лире пояснял так:

"Пластуны до сих пор сохранили свой малороссийский говор, казацкую старину, нравы, песни и инструменты. Слепые "дiды" их часто выходят на линии железных дорог и поют под аккомпанемент лиры казацкие думы и духовные песнопения, собирая деньги с проезжих".

Музыкальный инструмент пластунов Кавказа, иллюстрация из книги Николая Привалова "Лира (лiра, рыле и реле)". Санкт-Петербург, 1905 год

© Общественное достояние

О лирниках, точнее, рылешниках Донской земли Николай Привалов отчего-то умалчивал, а жаль. Как мы теперь уже точно знаем, они были, и даже при дворе графа Платова их знатно привечали.

Другое дело, что по малороссийским землям лирников была разбросана тьма-тьмущая, без такого персонажа, а то и двух-трех редко какой базар обходился. Даже знаменитая, многими исполненная и на все лады обыгранная песня "Переведи меня через майдан" носила изначальное название "Последняя просьба старого лирника".

А в Донское земле на рыле играли только в отдельных местах, причем число исполнителей было лимитированным. Почему? Вот это загадка. Только генералу Матвею Платову, видели же в тексте чуть выше, приходилось заказывать рылешников в станице Усть-Белокалитвенской.

Вставай, Данило! Гудит гудило!

Наличие таких мастеров игры-пения именно в этом населенном пункте, да плюс еще в станице Екатерининской зафиксировал в ходе экспедиции по Придонью в 1902–1903 годах еще один видный музыковед и этнограф Александр Листопадов. Он же сообщил, что излюбленной композицией белокалитвинских рылешников была песня "По Донцу, Донцу".

Любопытный штрих. Донская лира зачастую – четырехструнная, а не трехструнная, как вроде бы издавна, с европейских еще предков этого инструмента повелось. Постоянно звучащая бурдонная (басовая) струна дала донским рылешникам еще одно громкое название – гудошники. Впрочем, это все детали для специалистов.

Донской рылей

© РИА Новости / Петр Иванов

Принципиальное же, можно сказать, социального звучания отличие рылешников на Дону от коллег Поднепровья заключалось в том, что первые были очень зажиточными людьми, а вторые – нищими романтиками степей и ярмарок.

Инструмент один, а такие разные судьбы.

Мистика степных пирушек

"Усть-Белокалитвенская станица более всего славится на Дону своими рылешниками – это песенники и музыканты, играющие на рыле, особом старинном казачьем музыкальном инструменте, который в старину употреблялся на Дону повсеместно, а ныне удержался лишь в Калитвенской и Усть-Белокалитвенской станицах", – писала газета "Приазовский край" в №265 от 8 октября 1898 года.

В принципе, журналисты конца позапрошлого века рассказывали уже об уходящей натуре, постепенно вымирающем вместе со старыми мастерами музыкальном ремесле. Причем не обошлось в этой истории и без мистической составляющей:

"В Калитвенской станице указывают теперь только на одного старика-рылешника, но и тот отказывается от игры на этом инструменте, а дело в том, что он еще смолоду необыкновенно пристрастился к игре на рыле, и в последнее время, возвращаясь со своим инструментом со свадеб и пирушек, стал в забывчивости заходить в глухую степь, на курганы и в буераки, и играть там по целым ночам, воображая себя перед какой-то пирующей толпой. Ему объяснили, что это дьявольское наваждение, и что ему несдобровать, так как потешающаяся над ним ″нечистая сила″ может завести его в зимнее время куда-либо в полынью на реке или другое место, откуда ему не выбраться".

А вот еще фрагмент той же статьи, в котором нет мистики, зато много чистой правды жизни. И впечатляющей притом:

"В Усть-Белокалитвенской станице много говорят о двух недавно умерших необыкновенно искусных рылешниках, певших старинные казачьи песни. Теперь указывают на нескольких рылешников на хуторе Богатов, а особенно на Василия Михайловича Андриянова, проживающего на хуторе Дорогом. Этот последний рылешник действительно замечательный музыкант: у него рыля (инструмент, по употреблению своему, совершенно похож на орган, но струнный, о трех струнах, а не духовой, внешностью же своей напоминает гитару, но только с большой пустотой внутри) почти до полутора аршина длиной и выдает необыкновенно мощные, просто оглушающие звуки, с большой ясностью притом выражая слова песни.

Говорят, что когда Андриянов играет на этом рыле какую-либо удалую казачью песню и ему подпевает целый хор казаков, то самых сильных голосов не слышно, и кажется, что играет одно рыле. Вздумает иногда этот рылешник в вечернюю пору позабавить себя и, наладив рыле на самый высокий тон, он начинает около своей избы играть какую-либо громогласную казачью песню - рыле гудит так, что стонет земля, и как бы выговаривает слова песни с такой ясностью, что ему можно подпевать в самых отдаленных концах хутора".

Надо же, какая силища, какая выразительность… И вся эта красота осталась только в былинах, сказках, преданиях и пожелтевших газетных статьях.

Так может показаться. Но на самом-то деле, мы же знаем, что народное искусство не умирает.

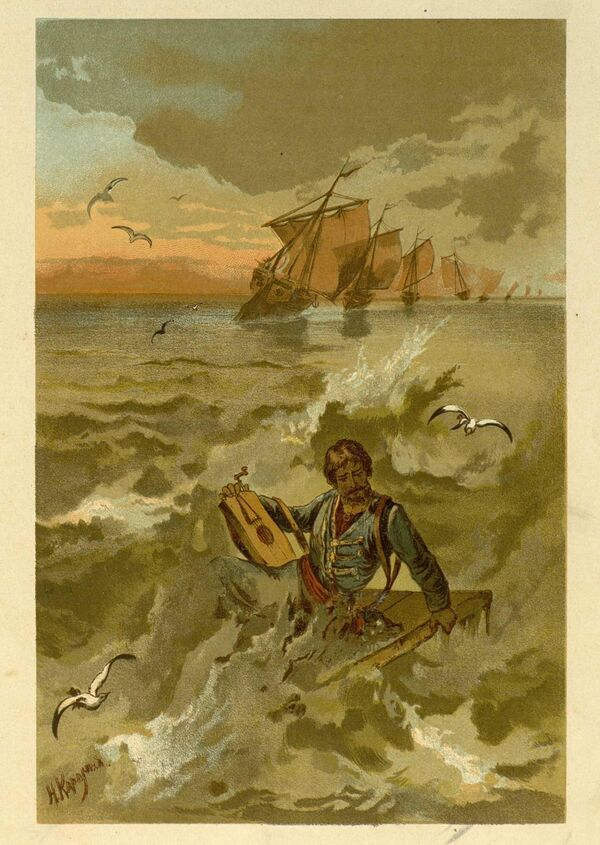

Былинный Садко был умелым гусляром. Но художник Николай Каразин представлял его как раз лирником, или, если на донской манер, рылешником. Иллюстрация из книги "Русские богатыри". Санкт-Петербург, 1912 год

© Общественное достояние

Последний лирник

Принято считать, во всяком случае об этом много где написано, что игра на колесной лире как сколько-нибудь заметное явление казачьей жизни на Дону исчерпала себя в первой четверти ХХ века. Объяснение простое: Гражданская война, знаете ли, вывела под корень многие атрибуты предыдущей жизни.

Опять-таки, устоявшийся стереотип, последним лирником на территории СССР называют Климентия Шматова из Стародубского района Брянской области. К слову, традиционно казачьи края. Шматов еще в 50-е годы ХХ века, до самой своей кончины, играл на колесной лире на базарах. Инструмент его сохранился и попал в собрание Московской консерватории.

Впору бы тут поставить точку в истории российских лирников-рылешников. Только не получается.

Как минимум потому что в советскую эпоху колесная лира нет-нет да и все равно напоминала о себе. Прорывалась через грохот барабанов и фанфары горнов. Конечно, лира была фольклорной диковинкой. Например, ее с удовольствием взял на вооружение популярнейший в свое время белорусский ансамбль "Песняры".

Вы удивитесь, но нашелся даже ловкий человек, который получил в СССР патент на изобретение колесной лиры. Как ему это удалось сделать с инструментом, которому добрая тысяча лет, – уму непостижимо. Но он настаивал, что внес в традиционную конструкцию принципиально новые изменения. И подтверждал это официально полученным документом.

И сейчас, в наш бешено мчащийся, космический и атомный, во многом виртуальный XXI век задумчивый голос колесной лиры продолжает звучать из древности. Правда, этот инструмент массовым не назовешь. Но есть ценители его звучания в казачьих песенных коллективах, да и просто в народной самодеятельности, среди любителей-одиночек. Да хотя бы и на российских площадях – лирники ведь исстари шли в людные места поиграть, попеть, с народом пообщаться.

А уж в руках у теоретиков и практиков казачьей жизни колесная лира смотрится совсем уж гармонично уместно. Как, например, у руководителя отдела взаимодействия с казачеством Донецкой епархии Русской православной церкви протоиерея Никиты (Панасюка). Этот батюшка играет на многих музыкальных инструментах, среди которых один другого экзотичней. Но колесная лира пользуется у него особым почетом. С ней он идет говорить и петь с казаками, да и просто с неравнодушными, интересующимися отечественной историей православными людями.

Так что не волнуйтесь, колесная лира звучала, звучит и звучать будет. Не зря же ее так любил и уважал легендарный атаман Матвей Платов. Нам, его наследникам и потомкам, этот инструмент тоже пригодится. Как память, например, как символ красивой и героической степной казачьей старины.

Руслан Мармазов