Это очень впечатляет, когда в глубине меловой горы археологи находят старинное захоронение. И поясняют, показывая его коллегам, которым посчастливилось оказаться на месте раскопок, дескать, здесь упокоился один из монахов, защищавших обитель. Погиб он от боевой раны. Вот и череп пробит сабельным ударом или, может быть, топором. А тут наконечник стрелы…

Ничего себе, смерть молитвенника в смиренной обители в живописнейшем из мест на берегу Северского Донца, согласитесь? Несколько ломает стереотипные представления о монашеской жизни.

Могила монаха-воина, о которой тут говорится, была обнаружена в одной из меловых пещер Святых гор, уникального места на севере Донбасса. Это было еще в конце прошлого тысячелетия. Вашему автору, в ту пору юному студенту-историку, довелось наблюдать результаты труда археологов. Эмоций хватило на долгие годы. До сего момента, во всяком случае.

Какое-то очень четкое сразу приходит понимание, что находишься в такой точке планеты, где сражение добра со злом идет веками. В высоком, духовном смысле, что в первую очередь важно. Но и в совсем приземленном тоже, когда отстаивать приходится бренную, но дарованную нам Господом человеческую жизнь. Причем с оружием в руках и с именем Иисуса на устах.

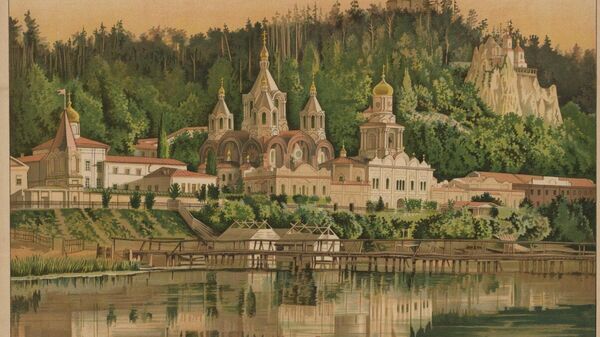

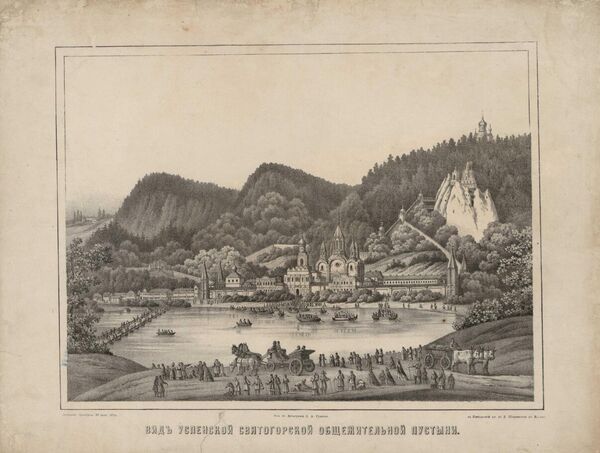

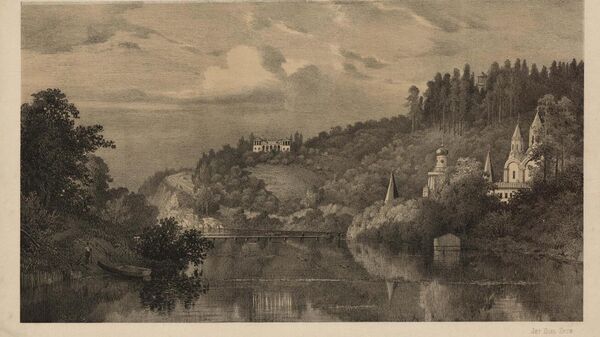

Вид Успенской Святогорской общежительной пустыни. Москва. Литография Д.А.Руднева. 1875 год

© Общественное достояние

Наш русский Шаолинь

Святогорский монастырь, а теперь это Свято-Успенская Святогорская лавра, одна из всего-то 5 православных обителей, возведенных в такой величественный статус…

Если угодно, это наш православный Шаолинь. Не буквально. Нет, не буквально, разумеется. Так можно сказать для красного словца, пущей кинематографичности, а еще желая произвести на аудиторию яркое впечатление. К тому же, как это ни парадоксально, китайских боевых монахов мы представляем себе куда четче, чем собственных монашествующих воинов. Опять же – благодаря кино.

Далеко не все в Святых горах и Шаолине похоже по форме, а главное, по содержанию. Но некоторые параллели все равно напрашиваются. И там и там столетиями укреплялась сила духа, но при этом не оставлялись в стороне и боевые навыки, в которых была настоятельная необходимость.

Совсем уж удивительное дело, что обласканный вниманием многих классиков русской литературы от Федора Тютчева и Антона Чехова до Ивана Бунина и Александра Куприна, не говоря уже о Максиме Горьком, и описанный этими мастерами в хрестоматийных произведениях Святогорский монастырь долгое время оставался относительно слабо известен в большом, всероссийском масштабе. Если честно, сегодня тоже далеко не каждый знает, а уж тем паче понимает значение этой обители.

Выдающийся публицист конца XIX века, представитель старого казацкого рода Василий Немирович-Данченко (не путать с его младшим братом Владимиром Немировичем-Данченко, основателем Московского Художественного театра) писал:

"Успенский монастырь у нас почти неизвестен. Мало кто из северян посещал этот дивный уголок, хотя художник-природа создала в нем нечто действительно великолепное. Поросшие дубовыми лесами крутогорья правого берега Донца возносятся здесь пятью громадными меловыми скалами, в которых человек, во время оно, пробил себе норы, ходы снизу вверх, спасавшие его от нашествия половчан, от набегов злой татарвы – пещеры на высоте воздушной, откуда на восемьдесят верст вперед видны дремлющие под солнечным светом дали. В шестнадцатом столетии, по преданию, здесь уже была обитель, а гораздо ранее на меловых скалах и в захолустьях у лениво струящегося Донца спасались отцы-пустынники, обревшие образ Святителя Николая".

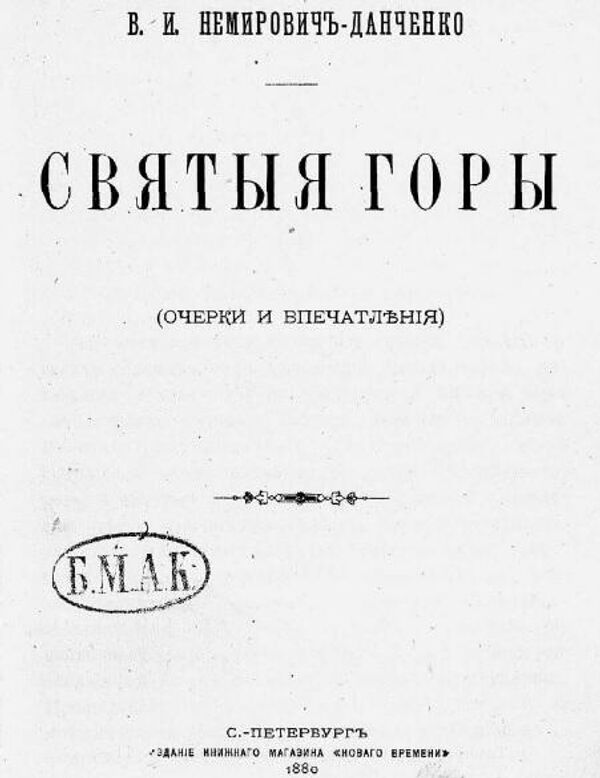

Мы еще неоднократно вернемся к путевым заметкам Немировича-Данченко об этих местах. Благо в конце позапрошлого века такие очерки были весьма популярны, печатались с продолжением в журналах, а то и суммировались в отдельных книжных томиках. Так получился замечательный сборник впечатлений Василия Ивановича "Святые горы", вышедший в Санкт-Петербурге в 1880 году, а потом неоднократно переизданный с разными вариациями.

Титульный лист очерков Василия Немировича-Данченко "Святые горы", Санкт-Петербург, 1880 год

© Общественное достояние

Автор того труда, правда, не избежал вкраплений в крепко собранные тексты сомнительной либералинки, что для патентованного масона нормально, но это не сделало статьи менее ценными для скрупулезных исследователей и романтиков истории.

"Монахи выбрали себе лучшие места. Самые красивые, самые живописные. Основатели обители, несомненно, были поэтами. В этом соловьином царстве они взяли себе прелестнейший уголок. Да и вообще, куда не глянешь – если стоит обитель, значит более поэтического, более красивого места по всей округе нет", – так Немирович-Данченко описывал окрестности Святогорского монастыря.

И по сей момент эти слова, уж поверьте на слово, кто там не бывал, своей актуальности никак не утратили.

Крест на пути кочевников

Другое дело, что вольно было комфортно путешествующим господам восхищаться и сыпать сочными, пусть и правдивыми, эпитетами, когда эти места уже находились далеко-далеко от границы, внутри спокойной, благополучной, даже чуть сонной провинции Российской империи. Но появился-то монастырь и формировался в такой горячей точке былых времен, что не приведи Господь.

Степные кочевники, басурмане востока и юга, поедом ели, жизни никакой не давали. А Святогорский монастырь в разные эпохи оказывался единственным опорным пунктом на многие версты – оплотом веры православной и очагом русского сопротивления.

Вообразите только: бескрайнее Дикое поле, и в нем, много южнее изначальной засечной черты, монастырь, сколь живописный, столь и решительно настроенный ответить на любую агрессию ратным делом и Божьим словом. Русская твердыня, напрочно вросшая в мягкие меловые горы. Удивительный и ко многому обязывающий пример промысла Господнего.

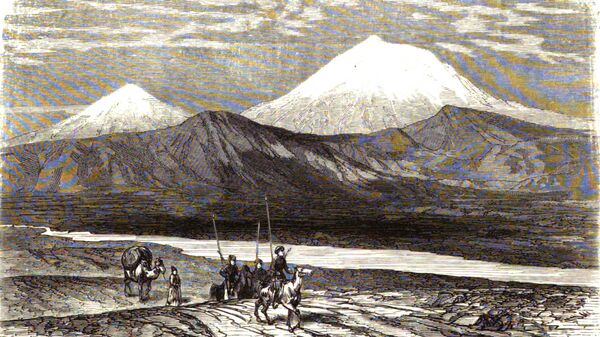

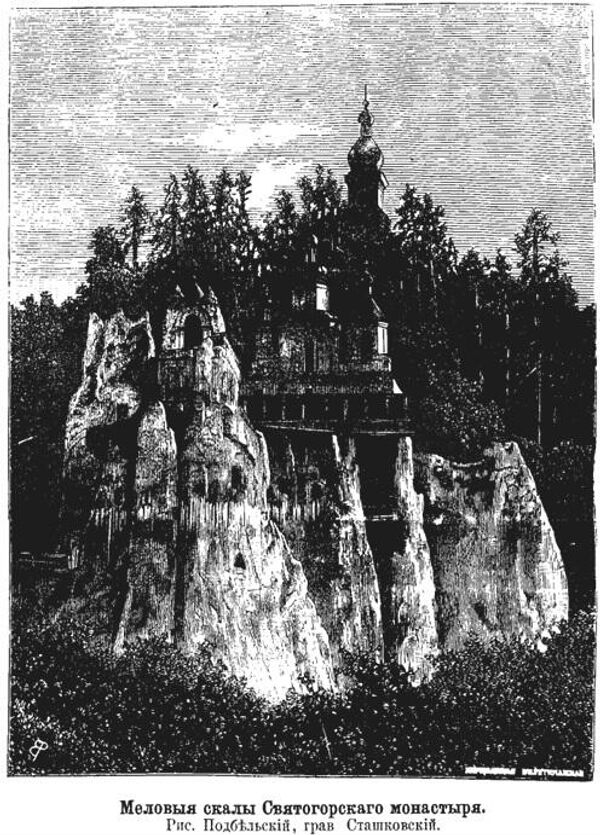

Меловые скалы Святогорской обители. Иллюстрация из журнала "Нива" №16 за 1877 год

© Общественное достояние

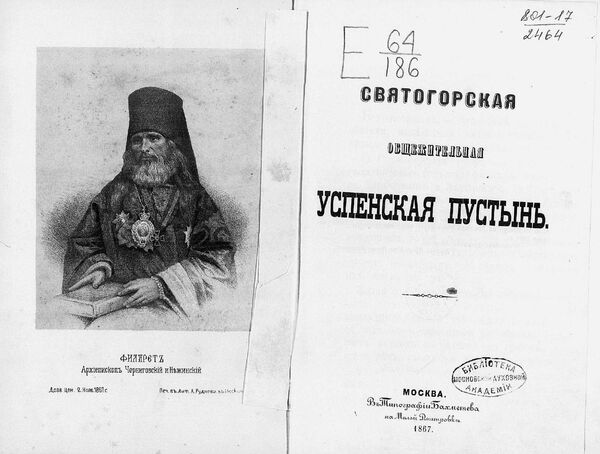

Архиепископ Черниговский и Нежинский Филарет в своем труде "Святогорская общежительная Успенская пустынь", изданном в Москве в 1867 году, писал:

"Спрашивается: с чего горы, лежащие на Донце, на стороне татарской, называли в 1547 годуи следующих годах Святыми горами? Понятно было бы название их Донецкими горами, как понятно название Альпийских гор по белизне снежных вершин их. Почему же Донецкие горы названы Святыми? Как ни рассуждайте, это название объясняется лишь тем, что с 1540 года уже слишком известна была святыня Донецкой скалы – образ Святителя Николая, обретенный иноками, и святость подвизавшихся здесь иноков. С какого времени стали здесь жить иноки – на это нет пока письменных свидетельств. Несомненно только то, что столь общая известность, в какой представляется святыня Донецкой скалы в 1547 году ясно говорит, что ей давно предшествовали тайные подвиги пустынников, спасавшихся в пещерах скалы. Потому, со всею вероятностью можем положить, что в XIV веке уже существовала Святогорская обитель".

Бытописатели Святогорской пустыни частенько, впрочем, особо не настаивая, поскольку твердых доказательств тому не находилось, высказывали предположение, что "пещеры в Донецкой скале ископаны ближайшими последователями преподобных Антония и Феодосия Печерских".

Конечно, было бы так наверняка, выкристаллизовывался бы очень сильный образ –Святогорская обитель как ближайший родственница Киево-Печерской лавры. Но, повторимся, убедительных подтверждений тому нет. Пока, во всяком случае.

Монастырь, что за чертою

"Святогорский монастырь с давних времен владел землями и разными угодьями по обеим сторонам р. Донца, вверх по Донцу до устья Оскола, вниз почти до устья р. Жеребца. Спорить с обителью за земли в те давние времена было некому, –подчеркивал в своих записках образца второй половины XIX века архиепископ Черниговский и Нежинский Филарет. –Русский царь очень доволен был, что русский монастырь стоит на крымской стороне и, владея землями, привлекает к себе людей рабочих… Царь называл Святогорский монастырь монастырем, что за чертою, то есть границею России: правая сторона Донца называлась Крымскою стороною".

Со временем, по словам владыки Филарета, "русская пограничная стража стала укрепляться сперва в Торе (Славянске), потом в Малках; Цареборисов на Осколе основывался далеко прежде того".

Титульный лист книги "Святогорская общежительная Успенская пустынь". Архиепископ Черниговский и Нежинский Филарет. Москва. 1867 год

© Общественное достояние

Татары несколько раз разоряли эти городки, "но жители умножались более и более; смелые выходцы из-за Днепра, казаки, отважно селились под выстрелами татар".

Боевитостью отличались не только смещавшиеся в сторону Святых гор отчаянные казаки, но и сами монахи. Вот свидетельства, собранные Василием Немировичем-Данченко по синодикам Святогорского монастыря и прочим историческим документам:

"Во времена оны, когда святые иноки заботились не об одном благолепии храмов и преумножении благ земных, а стояли стражею на рубеже русской земли, – и тут были нарыты монахами батареи,коими правили пушкари из черноризцев. Еще в прошлом столетии (то есть в XVIII веке – материалы Немировича-Данченко датированы второй половиной XIX века – прим. авт.) в монастыре хранились три медные и одна чугунная пушки. Воинственные монахи Святогорья, случалось, даже у крымцев и ногайцев отбивали целые косяки коней; а русские пленники, бежавшие от мусульман, находили здесь верный приют".

В 1842 году Святогорскую пустынь посетил архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий и сформулировал тут такое красивое обобщение:

"Обитель благочестия, упредившая бытием своим едва ли не все прочие обители отечественные, со всею верностью отразившая в себе великотруженический образ жизни святых отшельников Киево-Печерских и перестоявшая все ужасы Батыя и Тамерлана; – храм, куда целый Юг древней России стекался славить имя Божие и в час счастья, и в годину искушений, в коем, идя на брань, проливали мольбы за отечество и брали благословение благоверные князья российские и где, по окончанию брани, находили для себя первое и ближайшее успокоение; –пещеры, бывшие свидетелями подвигов самоотвержения самого высокого, увлажненные слезами святых тружеников и, без сомнения, кровью многих мучеников"…

Василий Немирович-Данченко любил проводить параллели между Соловецким монастырем и Святыми горами:

"Как Соловки на севере были исстари прибежищем для замученного крепостного мужика, так и Святые горы на юге скрывали всех гонимых унией, а порою и донцев, преследуемых царскими приставами".

Последний момент особенно важен. Мы ведь с вами постепенно подкрадываемся к неформальному, но емкому и не так уж редко употреблявшемуся, особенно пишущей братией, названию Святогорской обители – Казачья лавра.

Казаки бывали разные

Такое наименование вполне имеет право на звучание. Да и, собственно говоря, продиктовано оно всем течением истории Успенской пустыни. Прежде всего, среди иноков, как рассказывали местные исследователи, испокон веков встречались бывшие казаки. А если здесь сказать, что бывших казаков не бывает, в значительной степени, это будет оправдано.

Оставив в сторонке ратные подвиги, не так уж и редко вчерашние лихие воины, израненные, тертые и битые судьбой, но удивительным образом сохранившие свои жизни к относительно преклонным годам, задумывались о душе. Было им что отмаливать, чего уж там греха таить. И постриг принимали, отчего же нет? Молитва в монашеской келье – это ли не достойная концовка земного пути честного воина?

Так что, когда старинные публицисты говорят о боевых черноризцах, способных в случае чего и за шашку взяться, и залп из пушек дать, и отбить у басурман охоту безобразничать вместе с табуном лошадей, а то и пленников-христиан вызволить из беды, это выглядит совершенно реалистично. Никакой фантастики или альтернативной истории!

Правда, тут стоит помнить, что казаки-то бывали разные. Процесс-то формирования казачества шел веками. Это пока еще безбашенные степные охотники за удачей трансформировались в дисциплинированных и верных защитников государства Российского! Но для всех них Святогорский монастырь был местом притяжения. Хотя и со своей спецификой.

Упрощенно говоря, для правильных казаков это была твердыня, опорный пункт русской мощи, своего рода, военно-политическая база России, остров православия посреди волн беззакония Дикого поля. Но встречались и иные, как тогда принято было формулировать, "воровские казаки", видевшие в монастырской ризнице лакомый кусок, возможность поживиться.

Разумеется, это если судить совсем уж упрощенно и грубо о явлении сложном и многослойном. Нюансов хватало, само собой, времена и нравы, геополитика и экономика постоянно вносили свои коррективы.

"А будет донецкие воры-черкасы учнут к ним проситься в монастырь для моления – и они бы черкас в монастырь не пущали и от них оговаривались всяком обычаем, – цитировал одну из царских грамот Василий Немирович-Данченко, добавляя к этому от себя: – Впрочем, усердные молитвенники воры-черкасы не раз и сами грабили монастырь".

У этого же автора есть и более хлесткое определение:

"Эти, по словам монахов, вор-народ. Чуть не досмотришь, глядишь – уж и ахнуло! Их неохотно Святогорье и в монахи принимает… Да все старая удаль. Те же воры-черкасы, что и прежде были".

Совершенно иную оценку находим у архиепископа Черниговского и Нежинского Филарета:

"С теми же великими целями для государства Святогорский монастырь наделен был землями, которые в скором времени населены были стражами земли Русской – черкасами".

Под черкасами понимались забредшие в эти края казаки, преимущественно запорожские. А забредали сюда они нередко, по разной надобности, как уже понятно из предыдущих цитат.

Кстати сказать, авторы друг другу никак не противоречат. Просто они толкуют о разных исторических периодах. Эволюция от "вора-черкаса" до черкасов-стражей земли Русской потребовала времени, сил и мудрого государственного подхода.

Святогорский монастырь был своеобразным перекрестком всех дорог в этой части суши. Сюда приходили и лихие люди, и казаки остепенившиеся, и запорожцы, и донцы…

В одной из челобитных князя Бориса Репнина Царю и Великому князю Алексею Михайловичу Романову от 1666 года среди разнообразной информации по поводу межевания земель в округе Святогорского монастыря говорилось:

"На межевании были Царева-Борисова города жители, русские люди донские казаки Афанасий Вороновский, Софон Киселев… Черкасы Павел Мапко, Матвей Рудченко, Грицько Тонкогон, Кирилл Погореленко, а межевые книги писал Царева-Борисова житель донских казаков, приказной избы подьячий Якушка Трофимов"…

Если кому-то не слишком нравится образ перекрестка, давайте скажем, что Святогорский монастырь был плавильным котлом разных культур, но на основе русского образа жизни, православной веры. Представители многих народов, снующих по степи и добавляющих колорита этой благословенной земле, подтягивались сюда, оставались или дальше шли – это уж кто как решил.

Неоднократно упомянутый нами неугомонный странник Немирович-Данченко указывал:

"Этнографу я посоветовал бы провести лето в обители, здесь он может изучить все типы южнорусского крестьянства. Каждый уголок Украины и Новороссии посылает сюда своих представителей. Тут и обожженные солнцем греки из Крыма, и колонисты-болгары, разжиревшие на льготных русских угодьях, и медлительные хохлы, и станичники, и русские кацапы, гнездами засевшие по Украине. Случается, даже и цыгане, хотя трудно сказать, что гонит их сюда в пеструю массу обычных посетителей монастыря… Казаки снуют в толпе. В однобортных кафтанах и барашковых шапках. Перетянуты поясами, как жар горящими от медных блях".

Слова "хохлы" и "кацапы" в конце XIX века не вызывали никаких вопросов у цензоров. Это так, на всякий случай сообщаю.

Неистовые служители веры

Меньше всего хотелось бы дать слишком уж гладкое, причесанное и прилизанное представление о роли Святогорской пустыни в истории южнорусских земель. Мол, была себе дремучая дикость, непролазное беззаконие, идейные басурмане и безыдейные внутренние злодеи, а как попали все они в сияние лаврских куполов, так и просветлись, к Богу пришли, подвизались на монашеском поприще. Все сложнее, конечно.

К тому же, каждый знает, что чем ближе к святым местам, тем сильнее искушения и труднее испытания. Пройти через них – та еще задача. Тем более что русский человек часто бывает неистов и невоздержан, в том числе и в вопросах веры.

Совершенно невероятные проявления богомольческого усердия зафиксировал для потомков публицист Василий Немирович-Данченко.

Вот, извольте:

"Усердие богомольцев вне всяких сомнений. Хохлушки, например, ночью выходят из кельи женского отделения во двор и тут целые часы простаивают коленопреклоненные на громадных булыжниках и молятся… Поверите ли, они это и в дождь – все равно! Больше, которые бесплодные. По вере и исцеление бывает… Наша обитель многим помогает; место тут старое, намоленное. На каждом камне слеза лилась! Истинный дом Божий!"

Бывали, понятно, и вовсе иного рода проявления:

"Бабы, впрочем, молились очень оригинально: две, например, стоят рядом на коленях и вперемешку с молитвами переругиваются. Одна никак не может забыть, что тетка у соседки была колдунья; соседка же очень резонно доказывает, что муж ее товарки украл у попа борова… После таких антрактов они с еще большим жаром принимаются за молитвы и земные поклоны на видимый отсюда крест собора".

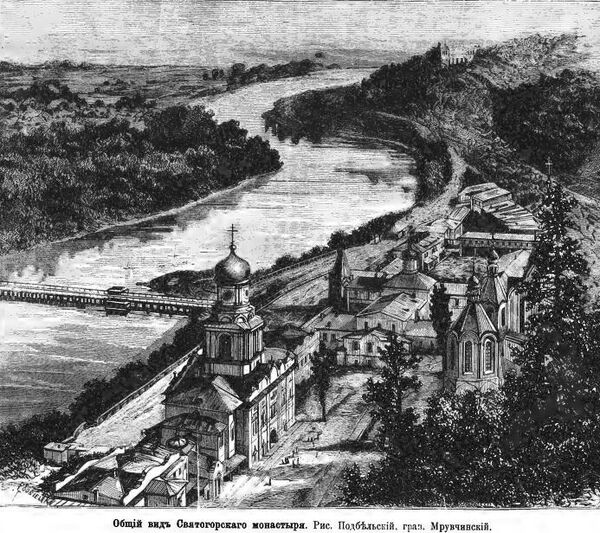

Святогорский монастырь. Иллюстрация из журнала "Нива" №16 за 1877 год

© Общественное достояние

А то ведь и совсем трудно объяснимые вещи случались. Пожалуй, из разряда "заставь Богу молиться, так лоб расшибет", если не хуже:

"Станичник, казак, пришел и тысячу рублей пожертвовал. Свои-то знали его, диву давались, откуда у него благодать такая. Ну он только молчит, ни слова. Потом уже оказалось, это он, казачишко-то, полагая Господу Богу угодное сделать, ограбил по дороге госпожу одну и деньги эти целиком в обитель, ни единой копейки на себя не истратил. Вот у них какое понятие! Усердия много, но и невежество, притом самое неистовое. Необузданность в них эта самая торжествует.

– Что же потом с этим казаком было? – заинтересовались мы.

– Бог ради обители все же его вызволил из беды. Госпожа его простила и деньги в обитель оставила".

Нет, каково, а? Уму непостижимо!

Или, допустим, проявление веры столь экзотичное, что специально и не сочинишь:

"Когда мы исходили на противоположный скат, по нему вниз катились казак с казачкой, оба старые-престарые.

– Что вы, опять, рабы? – спрашивает мой спутник.

– Опять, отче, опять.

– Трудно.

– Богу трудимся. Дает Господь сил.

– Поверите ли, двое этих уже второй месяц по этой горе в день десять раз, вверх и вниз. В том все свое время препровождают.

– Что же это они?

– По обету. Тут над ними смеются, а я не смеюсь. В чем бы душа не находила мир и успокоение, лишь бы нашла. Вон, говорят, факиры в Индии на одной ноге по месяцам стоят. Что же, если это усмиряет его совесть либо соответствует потребности смущенного духа – пускай!

Уже спустившись вниз, старики, казак и казачка, когда мы взобрались наверх, медленно стали всползать туда же, чтобы сейчас опять скатиться в лощину".

Человек ищет Бога, стремится к вере, не всегда той дорогой идет, мечется, как дитя неразумное, это случается, да. Вот для того и нужны православные ориентиры, наши монастыри, отогревающие души, дающие верное направление, надежду и любовь.

Сколько народа, самого разного, в том числе чудаковатого, темного, без руля и ветрил, заблудшего, прошло через Святогорскую пустынь? Миллионы! И очень, очень-очень многим здесь помогли, подсказали, напутствовали, разъяснили простые вещи, что хорошо, а что плохо, что во славу Божью, а что – грех и смущение одно только.

Потому тут и – лавра!

Дача и погост казачьей элиты

Понятное дело, название Казачья лавра определено не только присутствием казаков самой разной специализации и стилистики и в кельях, и на прилегающих к монастырю землях. Еще в XIX веке заходившие в эти красивейшие края путешественники искали остатки самой натуральной казачьей крепости, постепенно поглощаемой монастырем, да и самой природной тоже.

Правда, чаще находили одни только воспоминания о башнях, висевших над Донцом, как орлиные гнезда, о пушках, которые еще недавно "жадно разевали черные жерла" перед собором, да потом куда-то бесследно исчезнувших…

А башни срыли, потому как, не "монашеское это дело". Да, когда "возобновляли обитель, на версе (на верху – прим. авт.) гор оказалась старая, полуразрушенная казачья крепость". Но зачем она? Граница ушла далеко на Юг, басурмане отгуляли свое, да и перестали беспокоить эти края, обоснованно побаиваясь мощи русского оружия.

"Бог с нею, с крепостью этою", – приводил слова монахов, отошедших и открещивающихся от своих прежних смежных воинских специальностей, Василий Немирович-Данченко.

Святогорская обитель за века пережила разные ситуации: взлеты, благоденствие и разрушение, неоднократные закрытия и возобновления служения. Но, листая пожелтевшие архивные листки, повсеместно встречаешь следы казачьего присутствия. Причем не просто абстрактных, безымянных казаков, а совершенно конкретных исторических личностей, знаменитых, прославленных даже, принимавших участие в судьбах пустыни на берегу Северского Донца.

Для примера вот выписка из одного документа:

"Соборный монастырский храм Успения Богоматери, каменный, у подошвы Святых гор, сооружен в 1698 годуусердием изюмского полковника Федора Владимировича Шидловского, известного в краю по храбрости и благочестию и освящен в мае 1708 года. Храм для того времени замечательный по величине"…

Речь в данном случае идет о командире Изюмского слободского (черкасского) казачьего полка генерале Шидловском, участнике Полтавской битвы, Русско-турецкой войны 1710–1713 годов, усмирителе бунта Кондратия Булавина. А название храма, сооруженного его усердием, вписано в название нынешней лавры.

Неподалеку от монастыря находилось одно из многочисленных имений самого блистательного шефа русской иррегулярной кавалерии светлейшего князя Григория Потемкина. "Дачка с рощицей" перепали ему милостью императрицы Екатерины Великой. Справедливости ради скажем, что пришлось это событие на невеселые для Святогорской обители времена. Царица решила закрыть пустынь.

1/2

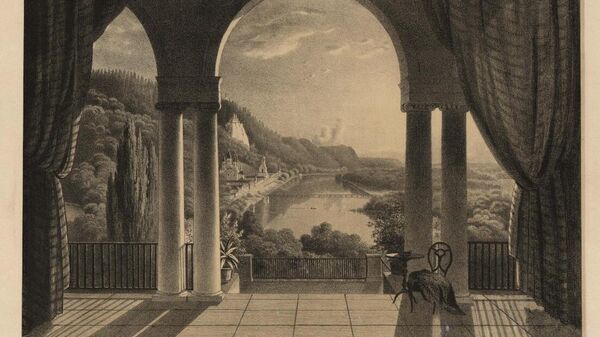

Вид монастыря с балкона имения Потемкиных. Литография. Санкт-Петербург. Середина XIX века

© Общественное достояние

2/2

Часть монастыря и дом Потемкиных. Литография. Санкт-Петербург. Середина XIX века

© Общественное достояние

"Имения монастыря, до 2 тысяч крестьян и земли 30 тысяч десятин леса, подарены Потемкину. Это случилось в 1787 году", – свидетельствуют исторические источники.

Григорий Александрович Потемкин и его потомки и наследники как могли обустраивали эти территории. А восстановлен Святогорский монастырь после того, екатерининского закрытия был. И возобновил свою многогранную деятельность, в первой половине XIX века, молитвами, земными хлопотами и на средства Татьяны Борисовны Потемкиной (в девичестве – Голицыной).

"Память о сей обители и уважение к святой древности привлекали большое число богомольцев в Святые горы и после упразднения в них монастыря. Местное епархиальное начальство, имея это в виду, а также и просьбу монахов упраздненного общежительного Покровского монастыря бывшей Запорожской Сечи о возвращении Святогорской обители, ходатайствовало о том у Святейшего правительствующего синода", – свидетельствуют архивные документы.

В окрестностях монастыря бывали и подолгу жили представители многих знатных российских фамилий. Некоторые здесь же нашли свое земное упокоение. В том числе и представители разветвленного казачьего рода Иловайских, например.

В новейшее уже время, буквально лет 15 тому назад, нашли утерянное надгробие Матвея Ивановича Платова – внука и полного тезки легендарного атамана Всевеликого войска Донского, героя Отечественной войны 1812 года.

Матвей Платов-младший, надо заметить, тоже был добрым казаком, бился с турками на Балканах, геройствовал при Варне. Когда в Таганроге умер император Александр I, внук атамана Платова входил в конвой, сопровождавший царское тело в Санкт-Петербург. К слову, к Матвею Ивановичу Платову-младшему перешел графский титул деда, поскольку по другим мужским линиям род пресекся.

Пустынь и пустота

Грозные и страшные времена – их в истории Свято-Успенской Святогорской обители было никак не меньше, чем периодов относительно спокойных и благополучных – уже в который раз накатили на намоленные монахами меловые горы в ХХ веке.

Современный донецкий писатель Олег Измайлов широкими мазками обрисовывал картину так:

"В 1922 году советская власть закрыла монастырь. Поводом послужил эпизод компании по изъятию церковных ценностей, шедшей по всей Советской России весной. Архимандрит Трифон добровольно сдавать ценности отказался, заявив: "Вы сила и власть, берите сами, но мы добровольно ничего не сдадим".

Выводы власть сделала. Как лапидарно замечает официальная история монастыря, "с этого момента монастырь прекратил свое существование. Бывшие монастырские здания начали осваиваться Домом отдыха".

О том, что делалось на территории монастыря в годы советской власти, можно написать отдельный рассказ, равно как и о том, как монастырь восстанавливали. Случилось это в 1992 году, в самом начале года, когда епископ Донецкий и Славянский Алипий на Крещение провел на берегу Донца первое после 70-летнего перерыва богослужение".

Ссылаясь на экс-директора Славяногорского историко-архитектурного заповедника Владимира Дедова, Олег Измайлов сообщает:

"С 1996 года санаторий им. Артема (а это он располагался в стенах закрытой обители в советские времена – прим. авт.) начал уступать вновь организованному (в третий раз за свою историю) монастырю землю и корпуса. В 1999 году были переданы 8 памятников архитектуры XVII—XIX веков, включая пещерный комплекс меловой скалы. Окончательно процесс возрождения монастыря завершился в 2003 году. А на следующий год Синод Украинской православной церкви Московского патриархата даровал монастырю (теперь это комплекс из более чем 40 зданий) статус лавры".

25 сентября 2004 года славная и боевая обитель стала пятой по счету лаврой в истории православия:

· Успенская Киево-Печерская лавра названа таковой в 1688 году.

· Свято-Троицкая Сергиева лавра – в 1744 году.

· Свято-Троицкая Александро-Невская лавра– в 1797 году.

· Свято-Успенская Почаевская лавра – в 1833 году.

· Свято-Успенская Святогорская лавра – в 2004 году.

А уже через 10 лет после этого знаменательного события на Святогорскую лавру, как и на весь Донбасс, и на весь Русский мир, обрушились испытания, равных которым давненько не бывало. Может, и вовсе никогда – до сего момента. Темные силы крепко навалились, только успевай их урезонивать.

Свято-Успенская Святогорская лавра

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В принципе, для православных людей текущая война не должна была стать внезапной. Во всяком случае, преставившийся в 2002 году и почитаемый в Донбассе провидящий старец схиархимандрит Зосима (Сокур), основатель Свято-Успенской Николо-Васильевской обители, предсказывал эти события.

"Гнев Божий – войны – приближается стремительно, и никуда мы не денемся, – говорил он.– Как бы мы ни кричали о мире… Мы сами уже гнев Божий приближаем. На наши главы упадет эта огненная чаша гнева Божия, беда будет".

В его же проповедях можно было услышать:

"И скоро придет время, преступников будет больше, чем нас, нормальных еще более или менее людей".

И виновных в этой ситуации отец Зосима называл вполне конкретно:

"Хохлы-западенцы как закрутят-завертят против веры святой православной. Ну что ж, надо в тюрьме посидеть. Не будешь священником, если в тюрьме не побудешь. И к этому готовиться нужно, и к пути исповедничества. Ну, как Бог даст, лучше избежать ее. Но от тюрьмы и сумы никогда не отрекайся. Кругом Бог – и в тюрьмах, и где только ни находимся, – кругом Бог. И с Богом ничего в жизни не страшно никогда".

Так все и вышло, мы легко можем в этом убедиться, лишь пролистав сводку свежих новостей. Пустой и безблагодатный – да чего там сдерживаться, просто-таки сатанинский – киевский режим свою роль исполняет старательно: удары по православной церкви, по нашим храмам, монастырям и лаврам, пастырям и прихожанам наносит системно. Все, как старец Зосима и предсказывал.

Святогорская обитель находится в зоне боевых действий. Это же Донбасс, временно оккупированная Украиной часть ДНР, российского региона. Есть разрушения, некоторые здания лавры уже можно будет только сызнова отстроить – уничтожены под фундамент. А погибших монахов не вернуть, они приняли мученическую смерть.

Второй год стоически сносит издевательства в украинских застенках митрополит Арсений (Яковенко), наместник Свято-Успенской Святогорской лавры. Его арестовали и отправили в СИЗО Днепропетровской области по надуманным обвинениям: якобы в проповеди владыка обнародовал перемещения подразделений ВСУ, разрушив страшную военную тайну Киева (а заодно и его хозяев в Лондоне-Вашингтоне-Берлине-Париже).

Дикое обвинение, несуразное. Но в сегодняшней сбесившейся Украине это грозит реальными 8 годами тюрьмы.

Недавно власти объявили, что выпустят митрополита Арсения под залог. Но тут же СБУ выдвинуло ему новые подозрения, разумеется, тоже сфабрикованные. При этом заново задерживать священника прибыло 20 офицеров СБУ.

"Как-то мелковато, – даже за решеткой не теряет бодрости духа митрополит Арсений. – Когда меня в 2024 году задерживали, было раз в 10 больше".

Митрополит Арсений, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры

© Официальный сайт Московского Патриархата

Глумятся, короче говоря, нечестивцы над не очень молодым, не самым здоровым, но стойким пастырем. Психологически давят. Держат в холодной камере. Пытаются сломить воина Христова! А все потому, что митрополит Арсений олицетворяет Святогорскую обитель – оплот православия, славную нашу казачью лавру, путь веры и созидания.

Мне выпала честь быть знакомым и неоднократно общаться с наместником Святогорской лавры митрополитом Арсением в прежние, еще довоенные, времена. Мудрый батюшка, интересный собеседник, не зашоренный, с прекрасным народным юмором и крепкой верой. Ничего с ним сделать у врага не получится, уверенно вам говорю.

С нами Бог. А с ними-то кто?

Наступит момент, и он не за горами, когда Святогорская лавра, пока еще находящаяся на оккупированной украинскими и международными нацистами территории, будет освобождена. Совершенно не удивлюсь, если сделают это русские казаки, которым супостат бросил глупый свой дерзкий вызов.

Руслан Мармазов