https://kazachestvo.ru/20250220/1534710.html

Несколько французских эритроцитов, заблудившихся в казачьей крови

Несколько французских эритроцитов, заблудившихся в казачьей крови

Война 1812 года породила невиданное до того момента явление в истории России. В казачьи войска массово (относительно массово, конечно, но речь точно идет не о... Российское казачество, 26.02.2025

2025-02-20T16:00

2025-02-20T16:00

2025-02-26T19:16

авторский материал

история

/img/07e9/02/14/1533741_0:70:1301:801_1920x0_80_0_0_ddaba2c9c520bbf8ddd9cd142cfad7a4.jpg

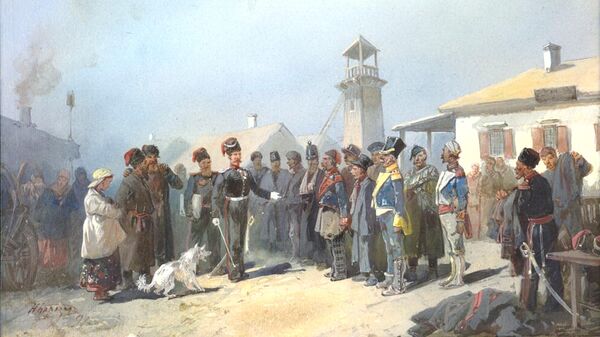

Война 1812 года породила невиданное до того момента явление в истории России. В казачьи войска массово (относительно массово, конечно, но речь точно идет не о единичных случаях, а о своего рода системе) влились вчерашние враги – солдаты и офицеры "великой армии" Наполеона. Поток пленных, с которыми надо было что-то делать, оказался довольно ощутимым."Дабы не обременять населения и прекратить им пути к бегству, приходилось отправлять их на окрайны: в Казань, Самару, Саратов, Уфу и Оренбург. В сей последний было сослано их так много, особенно из простых солдат, что перечислить всех не представляется возможности. Здесь были и природные французы, и истые немцы, и евреи, и наши поляки, и люди других европейских наций", – писал об этом специфическом явлении журнал "Русский архив" за 1896 год.Разумеется, далеко не всякий вчерашний оккупант вливался в казачьи части. Тем не менее и без того сложный этнический состав крови российского казачества пополнился эритроцитами западных народов.Даже поляки все же какие-никакие, а славяне, в казачьих частях выглядели экзотикой. Чего уж говорить о собственно французах, ядре воинства самопровозглашенного, но до поры многими признанного, императора Бонапарта?А с французами за вас безобразничать Пушкин будет?На занесенные в наши края ветрами войны иностранные элементы местное население реагировало со смесью заинтересованности и опаски. Вроде бы "с худой овцы хоть шерсти клок". В смысле раз уж намело закордонных недоброжелателей, даже из них стоило извлечь хоть какую-нибудь пользу. Но, с другой стороны, никогда не угадаешь, чего ждать от подобной публики.Занятный случай не вполне удачного использования французского пленника в хозяйстве дошел до наших времен благодаря Павлу Юдину, которого исследователи называют "деятелем провинциальной историографии и культуры конца XIX – начала ХХ века".Он сочно описал, как помещик Тамбовской губернии поручик Тамбовского пехотного полка с фамилией, обязывающей ко многому, – Пушкин, подобрал раненого и замерзшего до полусмерти француза Демутье. Привез того в свою деревню, накормил, обогрел, выходил, комфортно устроил и решил эксплуатировать как "дарового учителя французского языка и всех прочих наук". Почему-то в то время бытовал ложный стереотип, что каждый француз – непременно человек образованный.Пленник жил в роскоши и неге, какие ему во Франции и не снились. Учителем он, правда, не стал. Зато в нем Пушкин нашел незаменимого компаньона по оргиям и попойкам. Развлекались обозначенные господа в духе времени. Кроме вояжей по хлебосольным соседям, они регулярно "совершали схватки, как бы на войне". Стало быть, играли в "войнушку". Делали они это, как водится, по пьяной лавочке, весело и молодцевато.Павел Юдин пишет:"Домашним было невмоготу смотреть на примерные сражения двух храбрых воинов, и мать Пушкина, вдова полковника, принуждена была обратиться с жалобой к главнокомандующему в Петербурге на то, что ее сын, поручик Пушкин, ведет себя непристойно, и с ним в буйстве и пьянстве участвует пленный француз Демутье".Главнокомандующий Сергей Вязмитинов "благоразумно распорядился удальцами", он предписал тамбовскому губернатору "за надлежащим караулом препроводить Демутье на жительство в Оренбург, а поручику Пушкину немедленно явиться в свой полк".Не успев стать учителем, Демутье тут же не стал и казаком тоже.Но зато этот случай, не только курьезный, но и поучительный, указывает доминирующее направление, по которому следовали на перековку пленные французы, – Оренбург. Иные из вчерашних пленных приросли к казачьей жизни накрепко, навсегда даже.Казачий сотник Жандр? Это же полный Ауц!Павел Юдин, к слову, казачий хорунжий, специализировался на военной истории. Публиковался в престижных специализированных изданиях своего времени. Писал он на самые разные темы: от нестандартных воинских похождений генерала Михаила Скобелева до церемониалов ханских выборов у киргизов. Но главной для него была все же история казачества.Необычно, что, являясь природным оренбургским казаком и выпускником Оренбургского казачьего юнкерского училища, Павел Львович более всего тяготел к истории терских казаков. Правда, и родные края не забывал. Там у него был собран богатый архивный материал, и ученый с удовольствием им пользовался.В том числе, ему удалось найти ценные сведения об оренбургских французах-казаках и их потомках.На страницах "Русского архива" за 1896 год Юдин писал:"Некоторым из пленных так понравилось житье в России, что они пожелали остаться в ней навсегда и приняли русское подданство. Одни из них поселились в нынешней Самарской губернии и зачислились в податное сословие; другие же, находившиеся в Верхнеуральском уезде, перечислились в казаки, и потомки их до сих пор остаются казаками Оренбургского войска"."Оренбургские губернские ведомости" за 1892 год сообщали о французах, перешедших в казаки. Это были Антоний Берг, Шарль-Жозеф Бушен, Жак-Пьер Бинелон, Антон Виклер и Эдуард Ланглуа. Не очень эти фамилии в нашем сознании монтируются с казачьими атрибутами, верно? Впрочем, а почему бы и нет? Казак – это же не национальность, а состояние души.Поиск французских пленных на просторах Оренбургского казачьего войска был занятием не для слабаков. Новообращенные казаки принимали православие и меняли имена, их фамилии трансформировались порой до неузнаваемости."Сохранились в полной неприкосновенности, не переиначенными, только две фамилии французских – Жандр и Ауц", – утверждал на исходе XIX века историк Павел Юдин.Первая из них состояла всего лишь из нескольких человек: вдовы сотника Оренбургского войска Евдокии Ивановны, сына ее Якова Ивановича и трех выданных замуж дочерей Александры, Марии и Юлии, живущих в станице Кизильской Верхнеуральскаго уезда и имеющих потомственный земельный участок в 400 десятин.Земля эта была пожалована покойному к тому времени сотнику Ивану Жандру, родившемуся в 1824 году от оставшегося в России после войны 1812 года француза Жака Жандра."Фамилия же Ауц, наоборот, довольно распространена, – сообщал своей целевой аудитории историк-архивист Юдин. – Потомков ее, не считая выданных замуж дочерей, насчитывается 18 мужчин и 24 женщины. Родоначальник их Илья был простой солдат “великой армии”, сосланный сначала в деревню Верхняя Кармалка Бугульминскаго уезда, бывшей Оренбургской губернии, вместе с прочими пленными: Филиппом Юнкером, Вилиром Сониным, Леонтием Ларжинцем и Петром Бацем, потомки коих и до сих пор обретаются в этой деревне".Позже Илья Кондратьевич Ауц, женившись в Кармалке на крестьянской девушке Татьяне Харитоновой, в 1842 году со всем семейством переселился в Верхнеуральский уезд и избрал местом своего жительства казачий поселок Арсинский, или Арси, как его называли сокращенно, причем вполне на французский лад. Через год Ауц был зачислен в казаки, а в 1853 году принял православие и получил имя Василий."Об остальных потомках пленных французов, ранее зачисленных в Оренбургское казачье войско, трудно в настоящее время собрать какие-либо положительные сведения, так как они при образовании в сороковых годах так называемой Новой линии были переселены из прежних мест жительства на новые места. Дети их, должно быть, не желая казаться чужими среди своих одностаничников, переменили свои прежние французские фамилии на русские и, таким образом, затерялись в общей массе казачьего населения так же, как утратили свои прозвища потомки французов, оставшихся в Бугульминском уезде. Где, например, от Филиппа Юнкера произошла фамилия Юнкеров, дети Ларжинца совсем переменили прозвище отца и пишутся теперь Жильцовыми, а от Петра Баца произошли Бацитовы, и только потомки Вилира Сонина сохранили неприкосновенным свое имя", – разъяснял ситуацию ценителям старины Павел Юдин.Парижанка из Оренбурга и янгельские толстосумыНо не только русских интересовали иностранцы, укоренившиеся на казачьих землях и слившиеся с местным населением. Французам тоже было любопытно, куда же девались некоторые их соотечественники, не вернувшиеся из наполеоновского похода на Россию.В 1897 году Общество археологии, истории, науки и искусства Дюнуаз издало в городе Шатоден, стоящем на реке Луаре, бюллетень "Эпилог российской кампании 1812 года". Работа посвящалась судьбам французских пленных, оказавшихся в Оренбурге. Автор – Павел Львович Юдин, казачий офицер, научный сотрудник Архива и Статистического комитета Оренбурга. Похоже, в то время он был главным знатоком в этой сфере как в России, так и во Франции.Многие факты во французском издании труда хорунжего Юдина, естественно, перекликаются с его уже опубликованными ранее статьями на русском языке. Но некоторые фрагменты дополняли общую картину, привносили в нее свои оригинальные штрихи.Например, оказалось, что некий аббат Ланглуа из департамента Эры и Луары, в состав которого как раз входил город Шатоден, был озабочен поиском информации о своих родственниках, пропавших без вести в "российской пустыне".Каково, да? Пустыни! А кто их туда звал, в эту "пустыню", в 1812 году-то? Заносчивость европейцев не меняются с годами, даже сокрушительные поражения их ничему не учат.Так вот, мы же с вами уже знаем, что "Оренбургские Ведомости" в перечне записавшихся в казаки пленных французов обозначали и Эдуарда Ланглуа. Более того, Юдин писал, что в Оренбурге среди высокопоставленных лиц фигурировала дама Полина Ланглуа, которую местные жители называли парижанкой.А в станице Магнитной Верхнеуральского уезда (будущий Магнитогорск) жили казаки с фамилией Ланглуа. Причем недурно жили, зажиточно.Павел Юдин пояснял это тем, что с открытием "сибирской линии" из Уфы в Челябинск местные жители стали задорого продавать "продукцию своей земли" фабрикам и заводам. А с горы Магнитной, особо подчеркивал историк, ежегодно добываются миллионы пудов железа.Французское издание Павла Юдина – явный перевод с русского языка. Причем, если бы в конце XIX века существовал переводчик Google с его смелыми и не всегда логичными, да чего там греха таить, идиотскими трактовками, можно было бы корявости отдельных мест в тексте списать именно на это. Особенно Обществу археологии, истории, науки и искусства Дюнуаз тяжело давались российские географические названия и русские фамилии.В случае с казаками Ланглуа нам пришлось даже брать "помощь клуба". Станица Магнитная в бюллетене от 1897 года проступила более-менее четко, хотя только в одном абзаце французские составители предложили два варианта написания этого названия. Но было там еще и уточнение: "Dans le bourg de Yangualsk de la ville de Magnitna".Yangualsk – это что за диво такое? Портал "Российское казачество" обратился за консультацией к магнитогорскому краеведу Константину Жихареву. Тот пришел к следующему выводу:"Речь идет о поселке (хуторе) Янгельском станицы Магнитной. Дело в том, что в окрестностях горы Магнитной было несколько казачьих поселений Магнитного юрта. По моему разумению, фразу следует понимать как “хутор Янгельский юрта (станицы) Магнитной”.Была ли светская львица из Оренбурга и богатенькие янгельско-магнитные казаки родней искавшего в "пустыне" своих аббата Ланглуа? Очень может быть. Откуда же еще эдакие фамилии в тех краях могли взяться, если не из Франции? Но с полной уверенностью мы этого ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Запишем как рабочую гипотезу.Между дворянством и землейВыше мы упоминали семейство француза-казака Ильи Ауца, женившегося на русской девушке Татьяне Харитоновой и принявшего в православии имя Василий. Все его сыновья – Семен, Ефим, Алексей и Егор – были воспитаны в православных традициях и несли казачью службу.Илья-Василий до самой смерти не утратил навыков общения на французском языке, но детей ему не учил. Зачем им?Для некоторых французов путь в оренбургские казаки лежал не напрямую, а, скажем, через столицу. По ходу рассказа нам уже попадался сотник Иван Жандр. Любопытная у него биография.Он родился через 12 лет после войны в семье петербургского купца 3-й гильдии – француза, намытого в Россию наполеоновским нашествием. Получил гимназическое образование, поступил в Медико-хирургическую академию. Но затем решил отказать от карьеры военврача.В возрасте 15 лет Жандр поступил на службу в батарею легкой кавалерии. Через 8 лет был переведен в Оренбург, где женился на дочке унтер-офицера Маслакова. Дослужился до сотника.Когда пришла пора выбирать между полагающимся офицеру дворянским званием и земельным наделом, остановился на 400 десятинах земли. Хозяйственный был, судя по всему. Так и папенька его, Жандр-старший, несмотря на трудности адаптации к условиям новой родины, c которой его старая родина только что жестоко воевала, вполне состоялся по коммерческой части: владел недвижимостью, причем и в Санкт-Петербурге, и где-то во Франции.Потомки французских пленных, превратившихся в русских казаков Юнкеровых и Жильцовых, со временем откочевали в Чистопольский район Казанской губернии. Туда же, в Казанскую губернию, перебрались и дети казака-француза Сонина, они осели в селах Татарская Волчья и Новое Ибрайкино.Постепенно французы-казаки, их дети-внуки, правнуки-праправнуки, растворились в многонациональной Российской империи, стали ее частью, обыкновенными русскими людьми. Разве что с несколькими французскими эритроцитами, гуляющими в крови.Руслан Мармазов

https://kazachestvo.ru/20240913/1250892.html

https://kazachestvo.ru/20240515/1100588.html

https://kazachestvo.ru/20231205/857925.html

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

2025

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

Новости

ru-RU

https://kazachestvo.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

авторский материал, история

Война 1812 года породила невиданное до того момента явление в истории России. В казачьи войска массово (относительно массово, конечно, но речь точно идет не о единичных случаях, а о своего рода системе) влились вчерашние враги – солдаты и офицеры "великой армии" Наполеона. Поток пленных, с которыми надо было что-то делать, оказался довольно ощутимым.

"Дабы не обременять населения и прекратить им пути к бегству, приходилось отправлять их на окрайны: в Казань, Самару, Саратов, Уфу и Оренбург. В сей последний было сослано их так много, особенно из простых солдат, что перечислить всех не представляется возможности. Здесь были и природные французы, и истые немцы, и евреи, и наши поляки, и люди других европейских наций", – писал об этом специфическом явлении журнал "Русский архив" за 1896 год.

Разумеется, далеко не всякий вчерашний оккупант вливался в казачьи части. Тем не менее и без того сложный этнический состав крови российского казачества пополнился эритроцитами западных народов.

Даже поляки все же какие-никакие, а славяне, в казачьих частях выглядели экзотикой. Чего уж говорить о собственно французах, ядре воинства самопровозглашенного, но до поры многими признанного, императора Бонапарта?

А с французами за вас безобразничать Пушкин будет?

На занесенные в наши края ветрами войны иностранные элементы местное население реагировало со смесью заинтересованности и опаски. Вроде бы "с худой овцы хоть шерсти клок". В смысле раз уж намело закордонных недоброжелателей, даже из них стоило извлечь хоть какую-нибудь пользу. Но, с другой стороны, никогда не угадаешь, чего ждать от подобной публики.

Занятный случай не вполне удачного использования французского пленника в хозяйстве дошел до наших времен благодаря Павлу Юдину, которого исследователи называют "деятелем провинциальной историографии и культуры конца XIX – начала ХХ века".

Он сочно описал, как помещик Тамбовской губернии поручик Тамбовского пехотного полка с фамилией, обязывающей ко многому, – Пушкин, подобрал раненого и замерзшего до полусмерти француза Демутье. Привез того в свою деревню, накормил, обогрел, выходил, комфортно устроил и решил эксплуатировать как "дарового учителя французского языка и всех прочих наук". Почему-то в то время бытовал ложный стереотип, что каждый француз – непременно человек образованный.

Пленник жил в роскоши и неге, какие ему во Франции и не снились. Учителем он, правда, не стал. Зато в нем Пушкин нашел незаменимого компаньона по оргиям и попойкам. Развлекались обозначенные господа в духе времени. Кроме вояжей по хлебосольным соседям, они регулярно "совершали схватки, как бы на войне". Стало быть, играли в "войнушку". Делали они это, как водится, по пьяной лавочке, весело и молодцевато.

"Домашним было невмоготу смотреть на примерные сражения двух храбрых воинов, и мать Пушкина, вдова полковника, принуждена была обратиться с жалобой к главнокомандующему в Петербурге на то, что ее сын, поручик Пушкин, ведет себя непристойно, и с ним в буйстве и пьянстве участвует пленный француз Демутье".

Главнокомандующий Сергей Вязмитинов "благоразумно распорядился удальцами", он предписал тамбовскому губернатору "за надлежащим караулом препроводить Демутье на жительство в Оренбург, а поручику Пушкину немедленно явиться в свой полк".

Не успев стать учителем, Демутье тут же не стал и казаком тоже.

Но зато этот случай, не только курьезный, но и поучительный, указывает доминирующее направление, по которому следовали на перековку пленные французы, – Оренбург. Иные из вчерашних пленных приросли к казачьей жизни накрепко, навсегда даже.

Казачий сотник Жандр? Это же полный Ауц!

Павел Юдин, к слову, казачий хорунжий, специализировался на военной истории. Публиковался в престижных специализированных изданиях своего времени. Писал он на самые разные темы: от нестандартных воинских похождений генерала Михаила Скобелева до церемониалов ханских выборов у киргизов. Но главной для него была все же история казачества.

Необычно, что, являясь природным оренбургским казаком и выпускником Оренбургского казачьего юнкерского училища, Павел Львович более всего тяготел к истории терских казаков. Правда, и родные края не забывал. Там у него был собран богатый архивный материал, и ученый с удовольствием им пользовался.

В том числе, ему удалось найти ценные сведения об оренбургских французах-казаках и их потомках.

На страницах "Русского архива" за 1896 год Юдин писал:

"Некоторым из пленных так понравилось житье в России, что они пожелали остаться в ней навсегда и приняли русское подданство. Одни из них поселились в нынешней Самарской губернии и зачислились в податное сословие; другие же, находившиеся в Верхнеуральском уезде, перечислились в казаки, и потомки их до сих пор остаются казаками Оренбургского войска".

"Оренбургские губернские ведомости" за 1892 год сообщали о французах, перешедших в казаки. Это были Антоний Берг, Шарль-Жозеф Бушен, Жак-Пьер Бинелон, Антон Виклер и Эдуард Ланглуа. Не очень эти фамилии в нашем сознании монтируются с казачьими атрибутами, верно? Впрочем, а почему бы и нет? Казак – это же не национальность, а состояние души.

Поиск французских пленных на просторах Оренбургского казачьего войска был занятием не для слабаков. Новообращенные казаки принимали православие и меняли имена, их фамилии трансформировались порой до неузнаваемости.

"Сохранились в полной неприкосновенности, не переиначенными, только две фамилии французских – Жандр и Ауц", – утверждал на исходе XIX века историк Павел Юдин.

Первая из них состояла всего лишь из нескольких человек: вдовы сотника Оренбургского войска Евдокии Ивановны, сына ее Якова Ивановича и трех выданных замуж дочерей Александры, Марии и Юлии, живущих в станице Кизильской Верхнеуральскаго уезда и имеющих потомственный земельный участок в 400 десятин.

Земля эта была пожалована покойному к тому времени сотнику Ивану Жандру, родившемуся в 1824 году от оставшегося в России после войны 1812 года француза Жака Жандра.

"Фамилия же Ауц, наоборот, довольно распространена, – сообщал своей целевой аудитории историк-архивист Юдин. – Потомков ее, не считая выданных замуж дочерей, насчитывается 18 мужчин и 24 женщины. Родоначальник их Илья был простой солдат “великой армии”, сосланный сначала в деревню Верхняя Кармалка Бугульминскаго уезда, бывшей Оренбургской губернии, вместе с прочими пленными: Филиппом Юнкером, Вилиром Сониным, Леонтием Ларжинцем и Петром Бацем, потомки коих и до сих пор обретаются в этой деревне".

Позже Илья Кондратьевич Ауц, женившись в Кармалке на крестьянской девушке Татьяне Харитоновой, в 1842 году со всем семейством переселился в Верхнеуральский уезд и избрал местом своего жительства казачий поселок Арсинский, или Арси, как его называли сокращенно, причем вполне на французский лад. Через год Ауц был зачислен в казаки, а в 1853 году принял православие и получил имя Василий.

"Об остальных потомках пленных французов, ранее зачисленных в Оренбургское казачье войско, трудно в настоящее время собрать какие-либо положительные сведения, так как они при образовании в сороковых годах так называемой Новой линии были переселены из прежних мест жительства на новые места. Дети их, должно быть, не желая казаться чужими среди своих одностаничников, переменили свои прежние французские фамилии на русские и, таким образом, затерялись в общей массе казачьего населения так же, как утратили свои прозвища потомки французов, оставшихся в Бугульминском уезде. Где, например, от Филиппа Юнкера произошла фамилия Юнкеров, дети Ларжинца совсем переменили прозвище отца и пишутся теперь Жильцовыми, а от Петра Баца произошли Бацитовы, и только потомки Вилира Сонина сохранили неприкосновенным свое имя", – разъяснял ситуацию ценителям старины Павел Юдин.

Парижанка из Оренбурга и янгельские толстосумы

Но не только русских интересовали иностранцы, укоренившиеся на казачьих землях и слившиеся с местным населением. Французам тоже было любопытно, куда же девались некоторые их соотечественники, не вернувшиеся из наполеоновского похода на Россию.

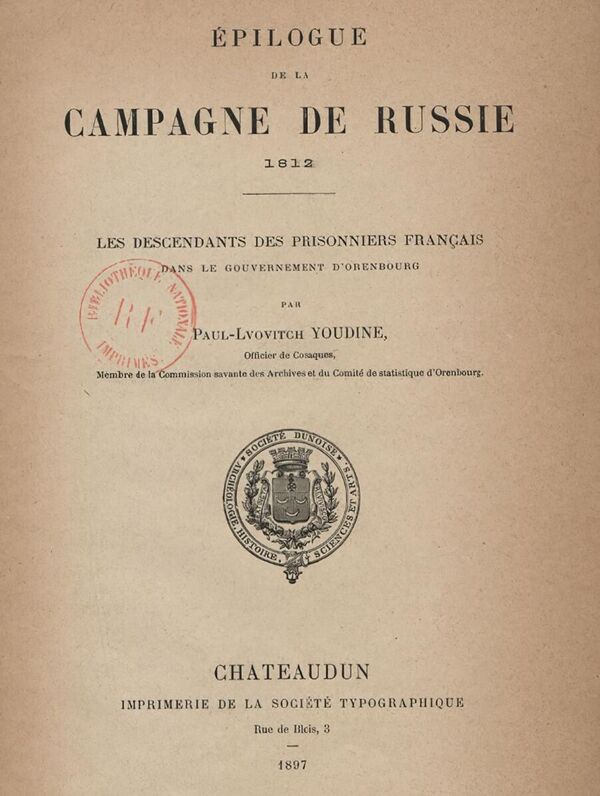

В 1897 году Общество археологии, истории, науки и искусства Дюнуаз издало в городе Шатоден, стоящем на реке Луаре, бюллетень "Эпилог российской кампании 1812 года". Работа посвящалась судьбам французских пленных, оказавшихся в Оренбурге. Автор – Павел Львович Юдин, казачий офицер, научный сотрудник Архива и Статистического комитета Оренбурга. Похоже, в то время он был главным знатоком в этой сфере как в России, так и во Франции.

Многие факты во французском издании труда хорунжего Юдина, естественно, перекликаются с его уже опубликованными ранее статьями на русском языке. Но некоторые фрагменты дополняли общую картину, привносили в нее свои оригинальные штрихи.

Например, оказалось, что некий аббат Ланглуа из департамента Эры и Луары, в состав которого как раз входил город Шатоден, был озабочен поиском информации о своих родственниках, пропавших без вести в "российской пустыне".

Каково, да? Пустыни! А кто их туда звал, в эту "пустыню", в 1812 году-то? Заносчивость европейцев не меняются с годами, даже сокрушительные поражения их ничему не учат.

Так вот, мы же с вами уже знаем, что "Оренбургские Ведомости" в перечне записавшихся в казаки пленных французов обозначали и Эдуарда Ланглуа. Более того, Юдин писал, что в Оренбурге среди высокопоставленных лиц фигурировала дама Полина Ланглуа, которую местные жители называли парижанкой.

А в станице Магнитной Верхнеуральского уезда (будущий Магнитогорск) жили казаки с фамилией Ланглуа. Причем недурно жили, зажиточно.

Павел Юдин пояснял это тем, что с открытием "сибирской линии" из Уфы в Челябинск местные жители стали задорого продавать "продукцию своей земли" фабрикам и заводам. А с горы Магнитной, особо подчеркивал историк, ежегодно добываются миллионы пудов железа.

Французское издание Павла Юдина – явный перевод с русского языка. Причем, если бы в конце XIX века существовал переводчик Google с его смелыми и не всегда логичными, да чего там греха таить, идиотскими трактовками, можно было бы корявости отдельных мест в тексте списать именно на это. Особенно Обществу археологии, истории, науки и искусства Дюнуаз тяжело давались российские географические названия и русские фамилии.

В случае с казаками Ланглуа нам пришлось даже брать "помощь клуба". Станица Магнитная в бюллетене от 1897 года проступила более-менее четко, хотя только в одном абзаце французские составители предложили два варианта написания этого названия. Но было там еще и уточнение: "Dans le bourg de Yangualsk de la ville de Magnitna".

Yangualsk – это что за диво такое? Портал "Российское казачество" обратился за консультацией к магнитогорскому краеведу Константину Жихареву. Тот пришел к следующему выводу:

"Речь идет о поселке (хуторе) Янгельском станицы Магнитной. Дело в том, что в окрестностях горы Магнитной было несколько казачьих поселений Магнитного юрта. По моему разумению, фразу следует понимать как “хутор Янгельский юрта (станицы) Магнитной”.

Была ли светская львица из Оренбурга и богатенькие янгельско-магнитные казаки родней искавшего в "пустыне" своих аббата Ланглуа? Очень может быть. Откуда же еще эдакие фамилии в тех краях могли взяться, если не из Франции? Но с полной уверенностью мы этого ни подтвердить, ни опровергнуть не можем. Запишем как рабочую гипотезу.

Между дворянством и землей

Выше мы упоминали семейство француза-казака Ильи Ауца, женившегося на русской девушке Татьяне Харитоновой и принявшего в православии имя Василий. Все его сыновья – Семен, Ефим, Алексей и Егор – были воспитаны в православных традициях и несли казачью службу.

Илья-Василий до самой смерти не утратил навыков общения на французском языке, но детей ему не учил. Зачем им?

Для некоторых французов путь в оренбургские казаки лежал не напрямую, а, скажем, через столицу. По ходу рассказа нам уже попадался сотник Иван Жандр. Любопытная у него биография.

Он родился через 12 лет после войны в семье петербургского купца 3-й гильдии – француза, намытого в Россию наполеоновским нашествием. Получил гимназическое образование, поступил в Медико-хирургическую академию. Но затем решил отказать от карьеры военврача.

В возрасте 15 лет Жандр поступил на службу в батарею легкой кавалерии. Через 8 лет был переведен в Оренбург, где женился на дочке унтер-офицера Маслакова. Дослужился до сотника.

Когда пришла пора выбирать между полагающимся офицеру дворянским званием и земельным наделом, остановился на 400 десятинах земли. Хозяйственный был, судя по всему. Так и папенька его, Жандр-старший, несмотря на трудности адаптации к условиям новой родины, c которой его старая родина только что жестоко воевала, вполне состоялся по коммерческой части: владел недвижимостью, причем и в Санкт-Петербурге, и где-то во Франции.

Потомки французских пленных, превратившихся в русских казаков Юнкеровых и Жильцовых, со временем откочевали в Чистопольский район Казанской губернии. Туда же, в Казанскую губернию, перебрались и дети казака-француза Сонина, они осели в селах Татарская Волчья и Новое Ибрайкино.

Постепенно французы-казаки, их дети-внуки, правнуки-праправнуки, растворились в многонациональной Российской империи, стали ее частью, обыкновенными русскими людьми. Разве что с несколькими французскими эритроцитами, гуляющими в крови.