Пыль веков и ударной стройки. Реставрация Атаманского дворца вошла в завершающую стадию

© Руслан Мармазов

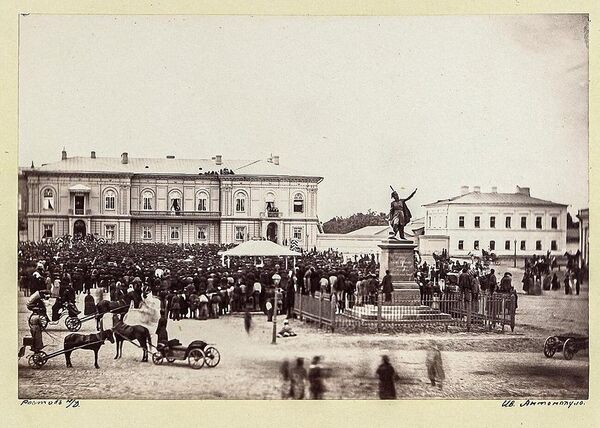

"Атаманский дом, в котором живет войсковой наказной атаман, – двухэтажное здание с балконом, с широкими окнами. Перед ним на площадке сквер, в котором лицом к Платовскому бульвару, стоит памятник "признательных", – как сказано в его подписи, – "донцов своему атаману, графу Платову". Задним фасадом Атаманский дом примыкает к городскому саду, отделяясь от него невысокою оградою, огибающею небольшой сад с беседкой на холмике и с фонтаном по середине цветников".

Так описывалась резиденция атамана Войска Донского в Новочеркасске в книге, выпущенной в 1887 году по итогам визита в казачью столицу императора Александра IIIс супругой Марией Федоровной, наследником цесаревичем, будущим императором Николаем II, и прочими сопровождающими их официальными и не вполне официальными лицами.

Если взглянуть на это сооружение сегодня, то, пожалуй, можно констатировать, что единственный в донской степи образец дворцовой архитектуры вполне соответствует своему описанию из XIX века. Разве что сквер между памятником Платову от "признательных донцов" и Атаманским домом разросся, а садик с тыльной части комплекса слегка одичал. Да и само здание сейчас находится за оградой, в строительных лесах, временно инкрустировано грудами производственного мусора, припорошено пылью реставрационных работ.

Ремонт казачьего символа

Вашему автору пришлось побороться с искушением проскользнуть мимо отдыхающего на атаманском крыльце строителя, сонно уставившегося в экран смартфона, и хотя бы одним глазком посмотреть, в каком состоянии находится сейчас знаковое казачье сооружение. Устоял, сдержался. Вот силища воли, а? Приеду, когда дворец уже будет сиять своим обновленным великолепием. А вот, кстати, когда это случится?

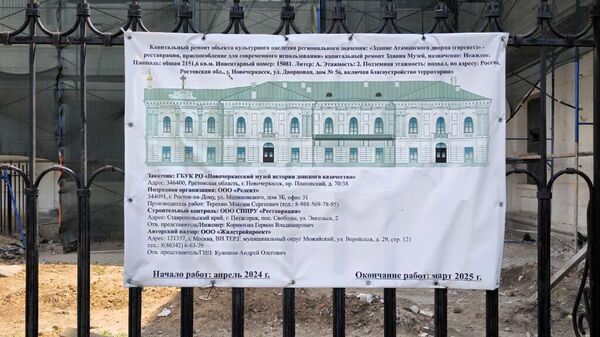

На паспорте объекта, которым снабжена ситуативная сборно-разборная дворцовая ограда, сказано, что начатый в апреле 2024 года проект должен был завершиться еще в марте 2025 года. Значит, планы скорректированы. Но, знаете, это тот случай, когда язык не поворачивается высказать претензии. Во-первых, нам с вами не ведомо, какие вводные поступили с начала реставрационных работ. Во-вторых, торопиться здесь не надо, важно вернуть казакам дом их исторических атаманов во всем его лоске и блеске. Такие объекты вообще делаются на века и реставрируются тоже.

1/6

Паспорт объекта культурного наследия "Здание Атаманского дворца"

© Руслан Мармазов

2/6

Реставрационные работы в Атаманском дворце в самом разгаре

© Руслан Мармазов

3/6

Временная ограда Атаманского дома сейчас не слишком шикарная, но функциональная

© Руслан Мармазов

4/6

Тыльная часть Атаманского дворца в строительных лесах

© Руслан Мармазов

5/6

Один из дворцовых львов ждет своего реставратора

© Руслан Мармазов

6/6

Очень скоро дворец будет лучше нового

© Руслан Мармазов

А вот за конкретикой портал "Российское казачество" обратился к самому сведущему в этой теме человеку. Светлана Чибисова, возглавляющая отдел "Атаманский дворец", который является подразделением Новочеркасского музея истории донского казачества, рассказала следующее:

"Реставрация может завершиться к январю 2026 года. Для посетителей, возможно, дворец откроется в мае 2026 года. Если ничего не помешает, конечно. Ремонт – дело непредсказуемое".

Да уж, ремонт – это стихия! Но прогноз позитивный, обнадеживающий. По словам Светланы Чибисовой, экспозиция будет восстановлена в том же виде, что была и до реставрации, но еще и с некоторыми дополнениями. Речь идет об интерьерах парадных и жилых апартаментов официальной резиденции войсковых наказных атаманов.

Вообще, надо заметить, Атаманский дом (или дворец, не суть важно, оба названия по-своему хороши) – это не просто помещение, откуда с определенного момента истории донские атаманы рулили своими войсками, и где русские цари останавливались на денек-другой в ходе путешествий по южным провинциям своей империи. Тут вопрос куда глубже. Речь идет об одном из символов российского казачества, его тесной связи, и обоюдной поддержке с правящей династией.

Пять августейших атаманов

По сути дела, условия для возникновения феномена Атаманского дворца были созданы при императоре Николае Павловиче. Вы не смотрите, что из жизни он ушел за несколько лет до того, как было принято решение начать строительство этого особенного сооружения в Новочеркасске. Николай I принял решение, принципиально повлиявшее на все казачество и его историю.

2 октября 1827 года император издал указ о назначении наследника российского престола Августейшим атаманом всех казачьих войск. Да, должность эта носила почетный характер, символический. Но все, что связано с домом Романовых, приобретало в России чрезвычайный смысл.

Ощутите только, цесаревич, прежде чем взойти на престол, становился во главе российского казачества! Пусть и номинально. Для казаков это была огромная честь, ко многому обязывающая. А наследник престола получал важный управленческий опыт. К тому же, заручался поддержкой самой надежной и, в военном смысле, наиболее профессиональной части своих подданных.

Вот как поясняла своим читателям суть явления "военная энциклопедия" издательства Ивана Сытина, издававшаяся с 1911 по 1915 год:

"Высочайшим приказом от 2 окт. 1827 г., Е.И.В. Наследник и Вел. Кн. Александр Николаевич б. назначен атаманом всех казачьих войск. Это звание имеет характер почетной должности, которое, по-особому каждый раз высочайшему повелению, даруется новому наследнику Всероссийского престола. Впрочем, в последующее после 1827 г. время некоторые, относившиеся до казачьих войск, вопросы, предварительно разрешения их, передавались, по высочайшим повелениям, на рассмотрение Августейшего атамана. "Когда Его Императорскому Высочеству благоугодно будет осчастливить своим присутствием Донское или другое казачье войско, тогда местные атаманы должны предоставлять Его Высочеству все знаки атаманского звания, а при отбытии Его Высочества из войска удостаиваются получать оные обратно из рук Его Высочества, как его наместники"".

Пожалуй, идея ввести в политическую жизнь России уникальный институт Августейшего атамана, могла быть утверждена только Николаем Павловичем. Горький опыт восшествия на престол под неприятную вибрацию страны, спровоцированную декабристами, показал, на кого он может положиться при любых обстоятельствах. На казаков, разумеется. Не случайно же Николай I оказался единственным русским царем, погребенным в казачьем мундире. Уж куда серьезнее факт, верно? На пороге вечности не до баловства и жеманства.

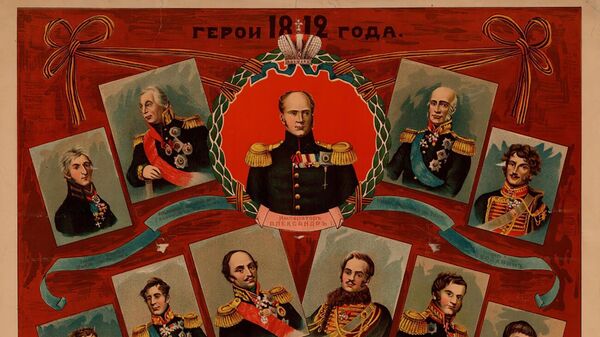

История Российской империи знала всего лишь пять августейших атаманов, что существенно меньше, чем простых атаманов или совсем непростых царей и императоров. Наследники престола, великие князья Александр Николаевич, Александр Александрович и Николай Александрович, благополучно выполняли возложенные на них функции, и казачьи тоже, и, когда время пришло, возглавили государство, как императоры Александр II, Александр III и Николай II соответственно.

1/5

Первый Августейший атаман всех казачьих войск великий князь Александр Николаевич

© Общественное достояние

2/5

Второй Августейший атаман всех казачьих войск великий князь Николай Александрович

© Общественное достояние

3/5

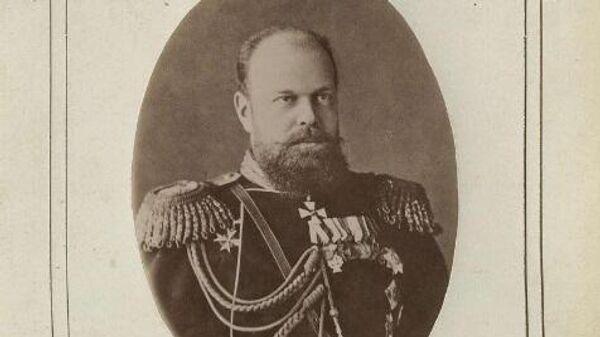

Третий Августейший атаман всех казачьих войск великий князь Александр Александрович

© Общественное достояние

4/5

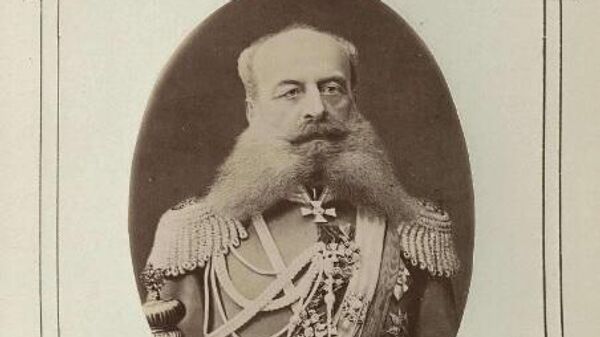

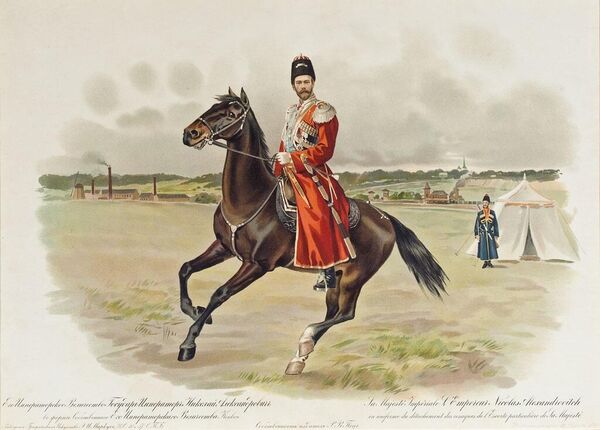

Четвертый Августейший атаман всех казачьих войск великий князь Николай Александрович

© Общественное достояние

5/5

Пятый и последний Августейший атаман всех казачьих войск великий князь Алексей Николаевич

© Общественное достояние

У оставшейся пары августейших атаманов, великих князей Николая Александровича и Алексея Николаевича, судьбы выдались трагическими. Старшего из них, сына Александра II, готовили в цари, и это ему, казалось бы, предстояло стать Николаем II (а Александра III могла в этом случае и вовсе не случиться). Но болезнь досрочно свела наследника престола в могилу, он умер в Ницце в 1865 году. Корону подхватил его брат, ставший одним из самых успешных русских самодержцев под именем Александр III.

Алексей Николаевич, сын Николая II, принял мученическую смерть вместе со своими родителями и сестрами в Ипатьевском доме в Екатеринбурге в 1918 году.

Царское лекарство против ревности

С тех пор, как во главе казачества встал цесаревич, ему следовало, находясь на Дону, жить во дворце. Статус, как говорится, обязывал.

Понятно, что августейшие особы не так уж и часто приезжали к донским казакам. И ладно, ничего страшного. Между высочайшими визитами Атаманским домом на законных основаниях пользовался наказной атаман. В конце концов, ему тоже было прилично жить и работать в солидных условиях. Это было уважением и к особой позиции донского атамана в обществе, и почтением к заслугам всего казачества. К тому же, в просвещенном-то XIX веке уже прошли времена простоватых хуторских куреней, пусть и атаманских. Да и казачья демократия претерпела существенные изменения в сравнении с самой собой в более ранние периоды истории.

Кроме того, империя вполне могла позволить себе такой дворец в Новочеркасске. Казачество, кстати, тоже. Строительство велось на кош войска.

Новочеркасск. Народ приветствует цесаревича у здания Атаманского дворца после молебна 1 августа 1869 года

© Общественное достояние

Заметим, Атаманский дом снимал одну специфическую проблему. Цари-то наведывались на Дон и до существования дворца в Новочеркасске. И тогда они останавливались дома у кого-то из авторитетных казачьих начальников, вызывая приступы неподдельной ревности у других руководителей, тоже вполне себе уважаемых.

В одном из интервью Светлана Чибисова доходчиво разъясняла этот пикантный исторический курьез:

"Когда члены императорской семьи приезжали на Дон, они размещались в домах знатных старшин, и это давало последним некое преимущество перед другими. Считалось, раз у них расположился император, хозяину дома оказана честь. Например, у Мартыновых, тогда их враги Иловайские оставались с носом! Шла такая вот конкуренция. А император не желал подобного размежевания. Поэтому и встает вопрос строительства резиденции, где бы могли останавливаться августейшие атаманы и великие князья, другие высокие гости, приезжающие на Дон".

Загадка дома графа Платова

Строительные работы по Атаманскому дому были завершены в октябре 1863 года. В отчетах значилось, что на это ушло чуть более 135 тысяч рублей. И это превысило запланированную смету. Правда, причина перерасхода оказалась уважительной.

Дело в том, что работу пришлось форсировать и произвести некоторые дополнительные действия. Это так стали экстренно готовиться к визиту цесаревича Николая Александровича летом 1863 года. Это тот самый наследник престола, который через пару лет умрет, внеся тем самым существенные изменения в планы правящей династии. Но пока он был бодр и полон перспективных идей.

А чтобы первый Августейший жилец Атаманского дома почувствовал себя в Новочеркасске максимально комфортно, из строительного капитала Войска Донского было ассигновано дополнительные 8 тысяч рублей серебром. На них к приезду во дворце был устроен мраморный камин, вместо первоначальной деревянной установлена чугунная парадная лестница, расписаны стены в некоторых комнатах, во дворе устроена прачечная и вырыт колодец, устроена терраса в саду.

В Новочеркасск Августейший атаман заехал в ходе своего большого вояжа, обстоятельства которого печатались, как роман с продолжением, в "Московских ведомостях", а затем были суммированы в книгу "Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма" (Москва, 1864 год). Обязанности корреспондентов приняли на себя маститые авторы – Константин Победоносцев, будущий обер-прокурор Святейшего синода, а в ту пору учитель наследника престола по законоведению, и Иван Бабст, профессор Московского университета.

Конечно, практика подробного освещения путешествий августейших особ достойна полнейшего восхищения. Во всяком случае, со стороны теперешних исследователей истории России. Это же бесценный источник информации, причем, из первых рук – Победоносцев и Бабст входили в состав делегации и повсюду сопровождали цесаревича. Зато, если уж они допускали вольность в трактовках или откровенные ошибки, это создавало определенные проблемы на века тому вперед. Во всяком случае, с некоторыми аспектами приходится скрупулезно разбираться.

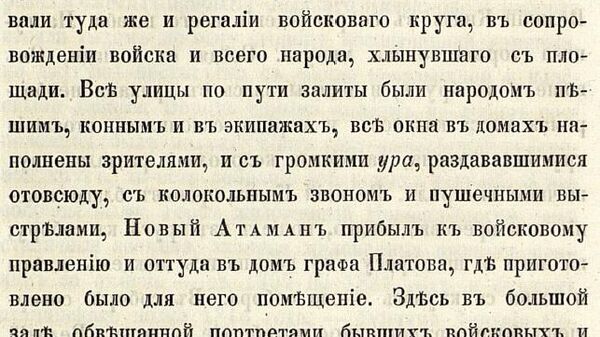

Надо же такому случиться, но в упомянутой книге "ляп" допущен как раз по теме Атаманского дома. Извольте, вот выдержка из литературного труда Победоносцева-Бабста:

"Новый атаман прибыл к войсковому правлению и оттуда в дом графа Платова, где приготовлено было для него помещение. Здесь в большой зале, обвешанной портретами бывших войсковых и наказных атаманов, поставлены были у стены между знаменами, на все пребывание великого князя, принятые им знаки атаманского достоинства".

Или вот, чуть дальше:

"Дом графа Платова стоит напротив городского сада, который занимает пространную площадь, окруженную домами, и, разросшись довольно густо, служит единственным гульбищем для новочеркасских жителей".

Но, позвольте, при чем тут дом Матвея Ивановича Платова? Цесаревич и Августейший атаман Николай Александрович разве не в Атаманском доме остановился, который к его приезду так оперативно доводился до нужных кондиций? Дом Платова и Атаманский дворец – явно разные явления. Или нет? Загадка!

1/2

Константин Победоносцев, Иван Бабст, "Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма", Москва, 1864 год

© Общественное достояние

2/2

Константин Победоносцев, Иван Бабст, "Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма", Москва, 1864 год

© Общественное достояние

Благо, у нас есть опытный проводник сквозь дебри новочеркасских тайн – Светлана Чибисова:

"Константин Победоносцев ошибочно назвал Атаманский дворец "домом Платова". Вероятно, по той же причине, по которой до наших дней многие даже жители Новочеркасска (не говоря уже о туристах) априори его таковым считают. Тут виновато свойственное людям логическое мышление, которое иногда подменяет точное знание: если перед дворцом стоит памятник Платову, значит, он жил в этом дворце".

Ну вот, теперь все ясно и стало на свои места.

Соль и антрацит высочайших визитов

Высочайшие визиты в казачью столицу всегда носили черты событий особой важности. К ним готовились, подключая всю креативность, ресурсы и технические новинки региона. Местные элиты состязались в вычурности проявления верноподданнических чувств. Церемонии старались оформить исключительно в казачьем стиле – место действия диктовало свои условия.

Вот, скажем, описание прибытия в Новочеркасск уже неоднократно помянутого наследника престола Николая Александровича (сына Александра II, не путайте его с полным тезкой, но сыном Александра III), вышедшее из-под прытко-пишущих перьев господ Победоносцева и Бабста. Важный момент, Августейший атаман прибывал по железнодорожной ветке, уже связывающей станицу Аксайскую, Новочеркасск и Грушевскую:

"Покамест еще не ходят по этой дороге правильные поезда, и самые вагоны, заказанные в Бельгии, еще не прибыли, так что для проезда Его Высочества устроен был нарочный вагон из платформы, покрытой и драпированной сукном синего казачьего цвета…

Великий князь вышел из вагона в полной атаманской форме с Андреевской цепью на груди, в Александровской ленте. На пристани ожидали его наказной атаман со всем своим штабом, трубачи, бунчужные и казаки".

Значение имело все. Даже такая, казалось бы, мелочь, как оформление солонки и подноса для вручения высоким гостям традиционных хлеба-соли.

В августе 1872 года в Новочеркасске гостил император Александр II, между прочим, с подачи своего папеньки Николая I, первый в истории Августейший атаман казачества. Так вот в сборнике сведений, касающихся пребывания государя-императора в области Войска Донского, рассказывалось следующее:

"Поблагодарив войска, государь-император направился к приготовленному для помещения его Атаманскому дому, где изволил принять почетный караул и ординарцев от лейб-эскадрона лейб-гвардейского полка. У крыльца дома Его Величеству поднесена была от лица всего Войска Донского войсковая хлеб-соль отставным ветераном Отечественной войны генерал-лейтенантом Карповым. Серебряное блюдо, на котором лежал хлеб, изображало полотно последнего знамени, пожалованного Войску Донскому Его Величеством в память 300-летия его существования. Солонка также отличалась не меньшей оригинальностью. Идея рисунка была взята с войсковой печати времени императора Петра I, на которой (как известно) изображен был совершенно нагой казак, перепоясанный лишь саблей, сидящий верхом на бочке с вином и держащий в одной руке мушкет. Идея блюда и солонки весьма понравились Его Величеству".

Царь-освободитель Александр II на фарфоровом блюдечке

© Новочеркасский музей истории донского казачества

А вот в мае 1887 года казачью столицу посетил император Александр III с семейством, в которое, разумеется, входил и наследник престола, и по совместительству Августейший атаман, великий князь Николай Александрович (будущий царь Николай II).

Как сообщала пресса того времени, из царских покоев Атаманского дома к народу император вышел в красном мундире лейб-гвардии Его Величества полка, императрица – в голубом платье, цесаревич – в атаманском мундире, великий князь Георгий Александрович – в мундире Преображенского полка. Все уместно, неслучайно, знаки вполне читаемые.

Фрагмент из репортажа газеты "Донская речь" №56–57 за май 1887 года:

"Перед Атаманским дворцом, на площади, выстроен был почетный караул от чинов лейб-гвардии казачьего Его Величества полка, находящихся на льготе. При карауле находился хор музыки. Тут же на площади, около сквера, выстроились чины военные и гражданские различных учреждений области и депутации с хлебом-солью. Хлеб-соль была поднесена от следующих депутаций:

· от Войска Донского на блюде из оксидированного серебра, с четырьмя видами прекрасно исполненными эмалью, гербами и вензелем; солонка сделана в виде казачьей папахи,

· от Донского дворянства – золоченое блюдо в русском стиле, с солонкой тоже в виде папахи,

· от Донского торгового общества, от Новочеркасской станицы; от представителей города Александровска-Грушевского, от донских углепромышленников – массивное блюдо, прекрасно сделанное из антрацита и отделанное серебром, на нем имеется следующая надпись: "Осуществились слова великого монарха: сей минерал не нам, а потомкам нашим полезен".

В последнем случае блюдо из антрацита весило, между прочим, 2 пуда (32 кг), в том числе для его инкрустации понадобилось 17 фунтов серебра (7,65 кг). Императора необычный поднос заинтересовал. "От всех донских углепромышленников?" – полюбопытствовал он у главы делегации местных деловых людей. "От донских углепромышленников Грушевского рудника", – уточнил тот. "Государь изволил милостиво благодарить депутацию".

Непринужденное соблюдение порядка

Справедливости ради заметим, что для местных жителей, для широкой общественности, визиты царей и августейших атаманов были не только дополнительными хлопотами, но и объективно радостным моментом. К таким событиям город всякий раз капитально ремонтировался, здания и мосты подновлялись, перестилались дороги, зажигалась невиданная в будние дни иллюминация, играли оркестры, демонстрировались чудеса передовой техники.

Хотя и забот, и напряжения творческих сил, и казенных, да и частных тоже, кошельков, хватало – это уж, как водится. По умолчанию! Одна только организация на каждой почтовой станции на маршруте следования императорской делегации чистой комнаты, в которой не позорно было бы отдохнуть самодержцу Всероссийскому или цесаревичу, чего стоит.

Современный исследователь истории донских казаков Андрей Сизенко аккумулировал множество интересной информации по этому поводу. Вот цитируемые им документы государственного архива Ростовской области, касающиеся приезда на Дон в 1818 году императора Александра I.

"В середине марта 1818 г. начальник штаба Его Величества генерал-адъютант князь П.М.Волконский уведомил войскового наказного атамана Войска Донского генерал-лейтенанта Н.В.Иловайского 5-го о предстоящем путешествии Александра I через землю донских казаков. Предписывалось приготовить на станциях необходимое количество лошадей, смирных, объезженных и привычных к свету факелов, поскольку государь многие переезды планировал именно в ночное время суток".

"Конвой Его Величества от почтовой станции к станции состоял бы из определенных: офицера, двух урядников и сорока казаков, одетых в парадный мундир при полном вооружении и на добротных лошадях. Генерал-майор Т.Д.Греков, на всякий случай, подобрал еще и сорок казаков-калмыков из состава Атаманского полка".

В 1825 году для одного только переезда Александра I из Таганрога в Новочеркасск и обратно потребовалось 77 лошадей, общей стоимостью прогонных денег из войсковой суммы 94 рубля 70 копеек.

В 1837 году донские степи посетил особо благоволивший казакам император Николай I и его сын, наследник престола и первый Августейший атаман Александр Николаевич (будущий царь Александр II). В дни их пребывания в Новочеркасске город светился и от счастья, и самым натуральным образом, от фонарей:

"…Освещение при гостином ряде и лавок, базарных площадей войсковое правление оставляет на попечение торгового общества, в полной уверенности, что оно явит достойным себя образом знак усердия своего".

Важный момент: сделки с поставщиками находились под неусыпным контролем полиции. А количество осветительных плошек заказывали из тех соображений, чтобы их хватило и для городских фонарей до конца года.

В 1872 году задолго до приезда в Новочеркасск Александра II город начали украшать и придавать ему праздничный вид. Андрей Сизенко предлагает такие данные:

"Около обычного собрания войскового круга раскинули полотняный намет на четырех копьях. По линии к дворянскому дому соорудили амфитеатром места для публики. Они состояли из трех уступов, на которых могло поместиться до 1,5 тысячи человек. Передняя сторона мест была ограждена перилами, перевитыми гирляндами из дубовых листьев. Линию амфитеатра, напротив Платовского проспекта, прерывала большая картина. На ее верху высилась корона в иллюминованных лучах, а по бокам горело несколько звезд. Внизу на картине был представлен земной шар, выходящий из облаков, с надписью: "Россия". Над земным шаром изображен крылатый гений с пальмовой ветвью, рогом изобилия в руках, высыпающий на землю свертки реформ, совершенных в последнее царствование: "Освобождение крестьян", "Новый суд", "Возобновление Черноморского флота".

В Александровском саду высилась большая пирамида из разноцветных огней с вензелем государя-императора, а на концах главной аллеи – по одному щиту с вензелями наследника цесаревича и великого князя Владимира Александровича. На щитах горело 1365 огней в 96 шарах и 1269 стаканах.

А вот демонстрация мощи технического прогресса. Во время отъезда августейших гостей из Новочеркасска Крещенский спуск, который ведет к местному железнодорожному вокзалу, освещало электрическое солнце.

К приезду в донскую столицу семейства императора Александра III в 1887 году садик у Атаманского дома был роскошно иллюминирован, бордюры дорожек усыпаны множеством мелких горящих шариков. Были выстроены триумфальные арки по пути следования высочайшего кортежа. Разумеется, не обошлось без воинских почестей:

"У подъезда Атаманского дома, приготовленного для помещения Их Величеств, фронтом к площади выстроился почетный караул из находящихся на льготе чинов лейб-гвардии казачьего Его Величества полка, в красных мундирах – все рослые и бравые молодцы с загорелыми, выразительными лицами".

Александру III прием пришелся по душе, что подтверждает выдержка из приказа по Войску Донскому от 9 мая 1887 года:

"Государь-император изволил обратить особенное внимание на блестящее состояние края, примерную чистоту в городе и спокойное, непринужденное соблюдение порядка и благочиния".

Шагреневая кожа императорских покоев

Визит к донским казакам Александра III с чадами и домочадцами 1887 года выдался исключительно полезным. Особенно для нас, любознательных потомков, интересующихся судьбой восстанавливаемого Атаманского дома в Новочеркасске.

По итогам пребывания августейшего семейства в казачьей столице была издана, как в то время было модно, целая книга с подробностями этого события. В том числе и такими:

"Их Величества заняли апартаменты верхнего этажа, в который ведет из вестибюля лестница, сплошь уставленная растениями и обрамленная внизу бордюром из цветов. Вверху дверь направо в небольшую домовую церковь, налево – в приемную белую залу, украшенную размещенными по стенам 34-мя портретами донских атаманов и некоторых войсковых старшин. Прямо с лестницы – вход во внутренние комнаты. Обивка мебели кожаная, шагреневая – в кабинете; ее отделка, в приемной, гостиной и других комнатах своими цветами – синим и голубым – соответствует национальным цветам Войска Донского.

В нижнем этаже заняли помещение, тоже в две комнаты, Их Императорские Высочества – наследник цесаревич и великий князь Георгий Александрович. В отделке кабинета у наследника цесаревича преобладающий цвет – голубой. Недалеко от письменного стола, у стены, находится постамент для знаков атаманского достоинства. Стены кабинета украшены тремя картинами местного художника Дубовского, изображавшего степь в полном цвету, и другие виды местной природы. В других комнатах были отведены помещения для некоторых лиц свиты".

1/4

Император Александр III. "О посещении Их Императорскими Величествами с наследником цесаревичем августейшим атаманом всех казачьих войск города Новочеркасска 5–6–7 мая 1887", Новочеркасск, 1887 год.

© Общественное достояние

2/4

Наследник престола и Августейший атаман Великий князь Николай Александрович. "О посещении их императорскими величествами с наследником цесаревичем августейшим атаманом всех казачьих войск города Новочеркасска 5-6-7 мая 1887", Новочеркасск, 1887 год.

© Общественное достояние

3/4

Наказной атаман Войска Донского князь Святополк-Мирский, 2-й. "О посещении Их Императорскими Величествами с наследником цесаревичем Августейшим атаманом всех казачьих войск города Новочеркасска 5–6–7 мая 1887", Новочеркасск, 1887 год.

© Общественное достояние

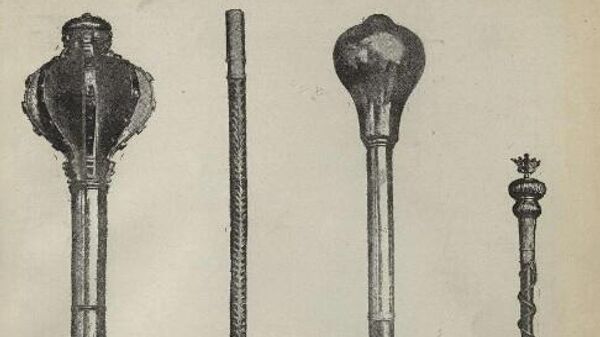

4/4

Клейноды донского казачества. "О посещении Их Императорскими Величествами с наследником цесаревичем Августейшим атаманом всех казачьих войск города Новочеркасска 5–6–7 мая 1887", Новочеркасск, 1887 год.

© Общественное достояние

Авторы всех репортажей о пребывании императорской семьи в Новочеркасске в 1887 году непременно отмечали, что одна из картин местного художника Николая Дубовского, а именно "Осень", была приобретена Александром III. Чуть позже ее отправили в Санкт-Петербург. Автору полотна лучшей рекламы и пожелать было невозможно.

Наверняка вы обратили внимание, что в покоях Августейшего атамана на время его пребывания на Дону размещались войсковые клейноды. Сейчас они находятся в постоянной экспозиции Новочеркасского музея истории донского казачества, в главном, так сказать, офисе.

Интересно, а с завершением реставрации Атаманского дома эти бесценные реликвии в него переберутся? Своя логика в таком варианте была бы. Но для внесения полной ясности в вопрос пришлось снова беспокоить Светлану Чибисову.

"Клейноды находятся и будут находиться в воссозданном зале регалий в главном здании музея истории донского казачества, открытом в ноябре 2023 года", – сообщила хозяйка Атаманского дома.

Ладно, принимается. Все равно ведь, кто приезжает в Новочеркасск, просто обязан посетить и основной музей, и Атаманский дворец, а еще дома-музеи донских художников Митрофана Грекова и Ивана Крылова, Казачий драмтеатр, разумеется, Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор, и еще много чего. Иначе зачем же еще ехать в этот благословенный город?

Прожекторы против воров и царские кондиционеры

Бывает так, что событие не состоялось, а ценной исторической информации потомкам дало множество. В данном случае речь идет о приезде на Дон последнего русского царя Николая II.

В Новочеркасске его очень ждали и тщательно готовились, считай, целый год. Но император в казачью столицу не заехал, ограничился только посещением лагеря у хутора Персиановский. Там 16 августа 1904 года государь напутствовал мобилизованных бойцов 4-й Донской казачьей дивизии, отправляющейся на фронт Русско-японской войны.

Да, время такое уж выдалось, не до торжеств и увеселений было царю. Зато до наших времен дошли сведения, чем намеревались впечатлить его донцы.

На Ермаковском бульваре напротив Вознесенского собора предполагалось установить большой экран, чтобы при помощи специально изготовленного по этому поводу проектора показывать публике картинки о подвигах казаков и о прежних посещениях здешних мест императорами и цесаревичами. Фотографические снимки наглядных пособий предоставляли Войсковой штаб, Областное правление, Войсковой музей.

Вечером и ночью Новочеркасск планировалось освещать параболическими маячными прожекторами, размещенными на доминирующих зданиях: на Вознесенском соборе, Атаманском доме, пожарной каланче, кадетском корпусе.

Причем у иллюминации было не только эстетическое предназначение, но и сугубо практическое. Ночное освещение призвано было оградить обывателей от неприятностей "…при наплыве ростовских гастролирующих воров, жуликов и ночных громил, которые всегда обкрадывают не только карманы, но и покинутые ради торжества дома". Ничего не попишешь, Ростов-папа близко, и в начале ХХ века у него уже вполне сформировалась специфическая репутация.

Николая IIожидали в августовский зной, и чтобы самодержец чувствовал себя комфортно, во дворцовом саду и аллее Александровского сада, а еще в комнатах Атаманского дворца устанавливали охлаждающие фонтаны. Такие себе кондиционеры 120-летней давности.

Николай II в казачьей форме собственного Его Императорского Величества конвоя

© Общественное достояние

Повторимся, тогда император не приехал, не сподобил Господь. А потом история заскакала невероятным, непредсказуемым галопом. Все в России изменилось. И стены Атаманского дома видели эти судьбоносные, сложные, драматические и трагические даже перемены.

Атаман печального образа

Собственно, история Атаманского дворца в Новочеркасске интересна не только августейшими визитами. Там множество и других страниц, чрезвычайно интересных для разбора, изучения, понимания.

Гражданская война – это ли не потрясающий во всех смыслах период отечественной истории? А казачья столица стала, что, в принципе, вполне закономерно, центром Белого движения на Дону. В Атаманском доме работал, предпринимал отчаянные усилия вернуть силой казачьих шашек прежний ход истории, первый со времен Петра Великого избранный донской атаман Алексей Каледин.

К слову, работники Новочеркасского музея донского казачества настаивают, что правильно говорить КаледИн, с ударением на последний слог. А не как привыкли мы все – КалЕдин. Поясняют это тем, что Алексей Максимович являлся уроженцем хутора КаледИн станицы Усть-Хоперская области Войска Донского. Отсюда происходит его фамилия. Благо, на печатном тексте это никак не сказывается. Но факт, несомненно, интересный.

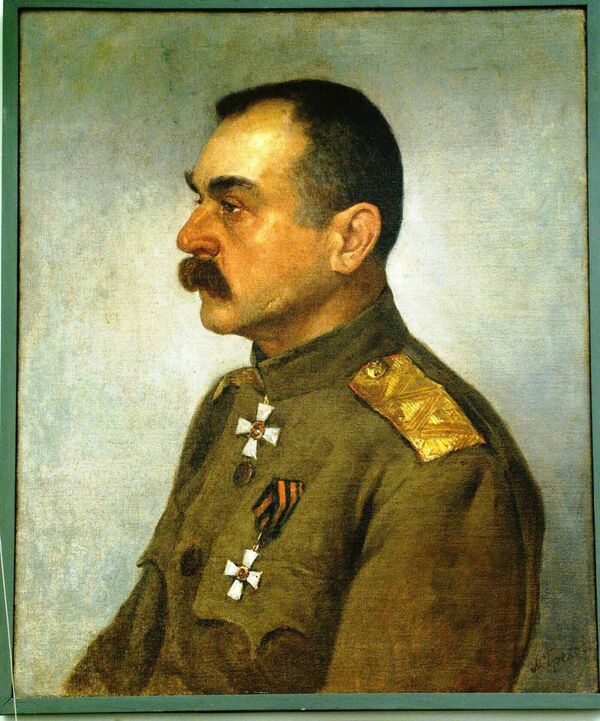

На Дону Каледина уважают и почитают. Генерал от кавалерии, герой Первой мировой войны, георгиевский кавалер был человеком несгибаемых принципов. Приняв знаки атаманского достоинства в критическое для России и казачества время, в 1917 году, он покончил с собой выстрелом в сердце в 1918-м, сочтя, что не имеет права на жизнь, если казаки не пошли за своим атаманом. Ему было всего 56 лет.

Произошло это в Атаманском дворце, там же, в домовой церкви Симеона Персидского Каледина отпели. Один из очевидцев тех событий писал:

"Тело усопшего атамана покоилось в небольшой нарядной церкви Атаманского дворца. И там усопший атаман был окружен живыми цветами и слезами тех, кто искренно, горячо любил его. Там беспрерывно служили панихиды, и под грустные, печальные напевы кадильный дым мягкими клубами возносился вверх".

Вообще-то по тяжести греха самоубийцы лишаются церковного отпевания, погребения и поминовения. Но атамана Каледина провожали по всем православным канонам, что крайне необычно.

Гроб с его телом сначала был выставлен в Симеоновской церкви в Атаманском дворце, затем перевезен в главный храм донских казаков – в Вознесенский собор в центре Новочеркасска. Затем останки генерала были погребены на местном кладбище. До нашего времени его захоронение не сохранилось. Но в 2018 году, к столетию со дня смерти Алексея Каледина, бронзовая доска, посвященная его памяти, была освящена в крипте патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора Новочеркасска, где покоятся останки великих донских атаманов.

"Во дворце со дня его открытия существовала и теперь будет восстановлена стационарная мемориальная комната первого выборного донского атамана генерала Алексея Каледина, – рассказала порталу "Российское казачество" Светлана Чибисова. Остальные атаманы времен гражданской войны, как и ранее, периодически будут представляться публике на временных выставках. Согласно научной концепции, экспозиция воссоздана на период до 1917 года. Атаман Каледин занимает особое место, как выдающийся донской казак, герой Первой мировой войны, дважды георгиевский кавалер, первый выборный атаман в ХХ веке, олицетворяющий собой возрождение традиции демократического самоуправления на Дону, чья жизнь трагически оборвалась в стенах Атаманского дворца".

Портрет генерала Алексея Каледина работы Митрофана Грекова

© Новочеркасский музей истории донского казачества

По словам сотрудницы Дома-музея художника Митрофана Грекова Галины Демидовой, в экспозиции Атаманского дворца можно будет увидеть замечательный портрет генерала Каледина, кисти Грекова, разумеется.

Да там и других значительных экспонатов будет вдоволь. Не говоря о том, что само здание достойно самого пристального внимания.

Собственно, осталось совсем немного подождать. В следующем году Атаманский дом в Новочеркасске распахнет свои двери перед посетителями и, почти наверняка, поразит их всех своей возрожденной самобытной красотой. Важное место для истории казачества, знаковое!

Руслан Мармазов