Экспедиция длинною в жизнь. Как уроженец Дона стал одним из лучших советских фольклористов

© Ростовский областной музей краеведения

Имя Александра Листопадова золотыми буквами вписано в историю музыкального наследия донского казачества. Воспитанный в казачьей среде, будущий исследователь еще в юности понял, что без внимания и фиксации народную песню ожидает неминуемая гибель. И уже тогда Александр решил посвятить всю свою жизнь тому, чтобы найти и сохранить музыку Дона.

"Он стремился показать казачество как лучшего хранителя и создателя русской культуры – на Дону не только сохраняется все лучшее, что есть в русской культуре, но и продолжается процесс создания исторических песен", – напишет музыковед Татьяна Рудиченко в статье "По следам экспедиции А.М.Листопадова".

Редакция портала "Российское казачество" также решила проследовать по пути его экспедиций и выяснить, как в век отсутствия цифровых технологий Александру удалось с точностью до ноты записать 1,8 тыс. казачьих песен.

Середину – конец XIX века характеризует расцвет музыкального русского творчества. Именно в этот период одна за другой загораются звезды не только российской, но и мировой величины: Сергей Рахманинов, Петр Чайковский и, конечно, пятерка Могучей кучки. В это же время формируется академическая школа. Музыку начинают изучать, композиторы становятся профессорами. Многих исследователей начинает интересовать русский фольклор.

Однако во всех сборниках песенного наследия появлялась одна и та же погрешность. Записи либо были вовсе без напевов, либо сопровождались фортепианным аккомпанементом, повторяющим модный в то время немецкий стиль.

"Тексты этих песен являются в большинстве подлинными, старинными, казацкими. Напевы же не могут дать даже приблизительного представления о настоящей народной казачьей песне вследствие неправильности записи и чуждой им гармонизации",

Минус на минус

Уже в 19 лет будущий фольклорист делал первые шаги в исследованиях. Как только число записанных песен достигло 30, Александр обработал их и решил публиковать. Однако ни первый, ни второй книготорговцы не согласились брать его работы. Две неудачи по известному принципу "минус на минус" привели в итоге к большой удаче. Александр пересмотрел свои труды и в конечном итоге полностью их переделал.

"Я уничтожил большую часть своих первоначальных записей, чтобы перейти к записи в обстановке, соответствующей действительной природе русской народной песни и ее ближайшей отрасли – донской казачьей песни, в обстановке многоголосного исполнения", – писал Александр в "Автобиографических заметках", опубликованных в выпуске "Советская музыка" за 1948 год.

Тогда следующие 4 года своей жизни он решил посвятить исследованиям.

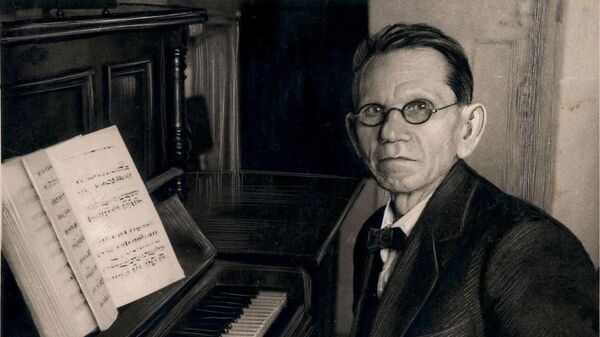

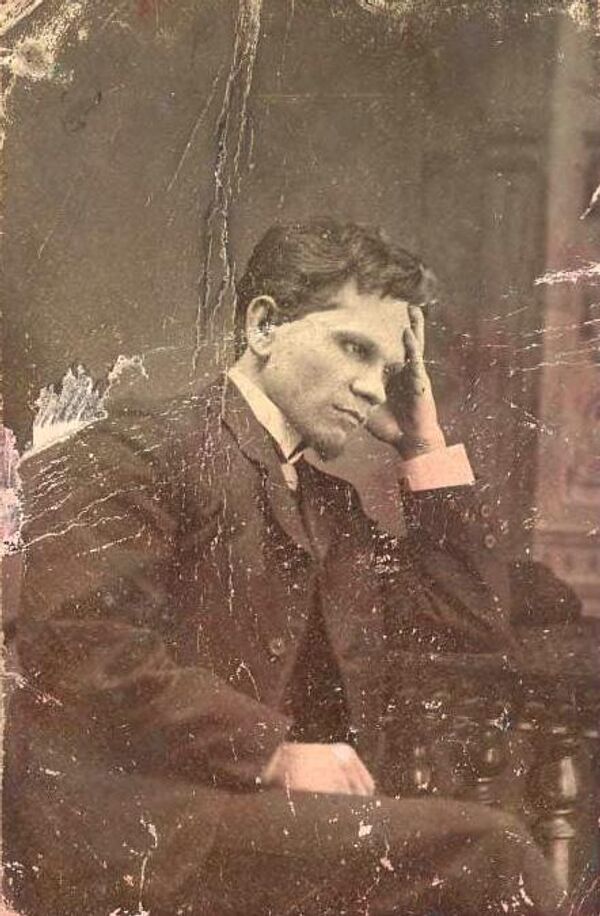

Александр Листопадов

© Новочеркасский музей истории Донского казачества

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Штудируя музыкальные сборники, Александр неизменно приходил к одному и тому же выводу: даже в работах лучших музыкантов прослеживалась попытка литературной обработки. Она стирала индивидуальность и разглаживала неповторимые узоры русской песни, подгоняя их под европейские стандарты. А кроме того, сборники не содержали многоголосия, без которого не могла существовать ни одна народная песня.

В то время Александр двигался наощупь. Отсутствие систематических музыкальных знаний не позволяло ему уверенно и точно записывать и обрабатывать песни. Но тут в дело вмешался другой знаменитый принцип: не было бы счастья, да несчастье помогло. Недостаток образования привел Листопадова в Московскую музыкальную консерваторию, а оттуда он начал работу в музыкально-этнографической комиссии.

"Там я встретил внимание, помощь и направление со стороны актива комиссии. Это было чрезвычайно ценно и своевременно", – вспоминал Александр Листопадов.

"Учиться у народа никогда не поздно"

Пройденный курс в консерватории показал исследователю верный путь: он вел ровно в противоположную сторону от академических знаний. Александр вывел простую схему, по которой аутентичность донской казачьей песни сохраняется, не теряя традиций.

"Нужно было идти за народным голосоведением, бережно сохраняя все его своеобразие, а не вести его, следуя консерваторской указке, и в этом деле всякий новый выезд в не исследованные еще места подтверждал известную истину, что учиться у народа никогда не поздно, что без непосредственного соприкосновения с жизнью казака и его песней не сумеешь удержаться от композиторских соблазнов".

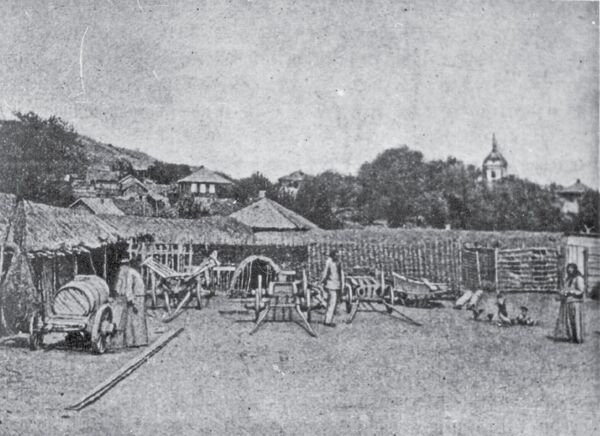

Фотокопия. Казачий двор в станице Пятиизбянской области Войска Донского. 1902–1903

© Мартынова С. В. Копии этнографических снимков, сделанных в Области Войска Донского в начале XX в.: в поисках первоисточника (на материале коллекций Ростовского областного музея краеведения). Кунсткамера. 2024

В то же время, благодаря рекомендациям членов комиссии, Александр начал регулярно получать направления на экспедиции в станицы Донских и Донецких округов от местных органов управления, музеев и институтов.

И песни когда-то заканчиваются

В 1902 году Александр Листопадов и его товарищ публицист Сергей Арефин отправились в первую организованную экспедицию. Она продлилась рекордные 9 месяцев и превзошла все ожидания участников: им удалось записать 703 казачьих песни! Вместе с собранными ранее в самостоятельных поездках песнями в грядущий сборник уже могло войти более 1,1 тыс.композиций.

Карта пути песенной экспедиции 1902–1903 годов по Донской области

© ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова"

И тут, по третьему известному принципу, все хорошее когда-то должно закончиться. В случае с плодотворной работой Александра, заканчиваться начали сами песни.

"В конце командировки, или, вернее сказать, во вторую половину ее, главным трудом для нас была не сама запись песен, а выпытывание от песенников еще неизвестных нам, нигде не записанных раньше песен", – вспоминал исследователь в "Трудах музыкально-этнографической комиссии" в 1911 году.

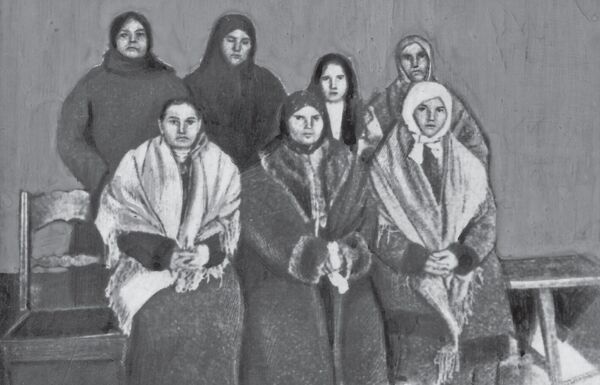

Фотокопия. Песенницы хутора Караичева станицы Гундоровской области Войска Донского. 1902–1903

© Мартынова С. В. Копии этнографических снимков, сделанных в Области Войска Донского в начале XX в.: в поисках первоисточника (на материале коллекций Ростовского областного музея краеведения). Кунсткамера. 2024

В близкорасположенных друг к другу пунктах все чаще находились общие песни. Записывать их во второй раз было ни к чему. Тогда, чтобы не ударить в грязь лицом перед соседями, местные песенники направляли фольклористов к людям более сведущим: бабушкам и дедушкам.

Как не опозориться перед соседями

"Придет на ум со своим песенным репертуаром и 100-летняя бабушка Астафьевна, что "вот уже двадцать лет как с печки не слазит". Справишься с записями, а песни этой бабушки уже записаны в предыдущей станице от родного ее брата – такого же древнего старика Степана Астафьича. "Эх, не вывезла бабушка наша", выражают искреннее сожаление станичники, которые надеялись "все покрыть ее песнями". "Что ж, надо думать еще! А то ведь совестно будет перед соседями, как узнают!"", – передавал Александр диалоги с казаками на заседании комиссии в 1906 году.

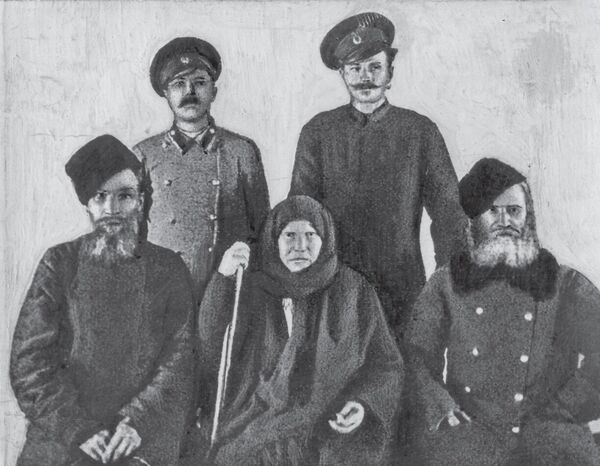

Фотокопия. Песенники станицы Акишевской Хоперского округа области Войска Донского. 1902–1903

© Мартынова С. В. Копии этнографических снимков, сделанных в Области Войска Донского в начале XX в.: в поисках первоисточника (на материале коллекций Ростовского областного музея краеведения). Кунсткамера. 2024

За короткое время слава о чудном собирателе разнеслась по всем станицам. Казаки готовились к его приезду, составляли списки лучших песен и их исполнителей, собирали по сусекам крупицы творчества, чтобы точно было чем блеснуть и затмить соседей.

""Ты что, сват", – обращается один из стариков к своему веселому товарищу, – "наладил свои "ветрянки" да "бабьи краснобайки", аж слушать тошно! Разве такие-то нужны господам? Ты вздумай такую, что кадысь была, да ковыль-травой поросла, чтоб в слезу прошибла!"", – приводил слова одного из станичников Листопадов.

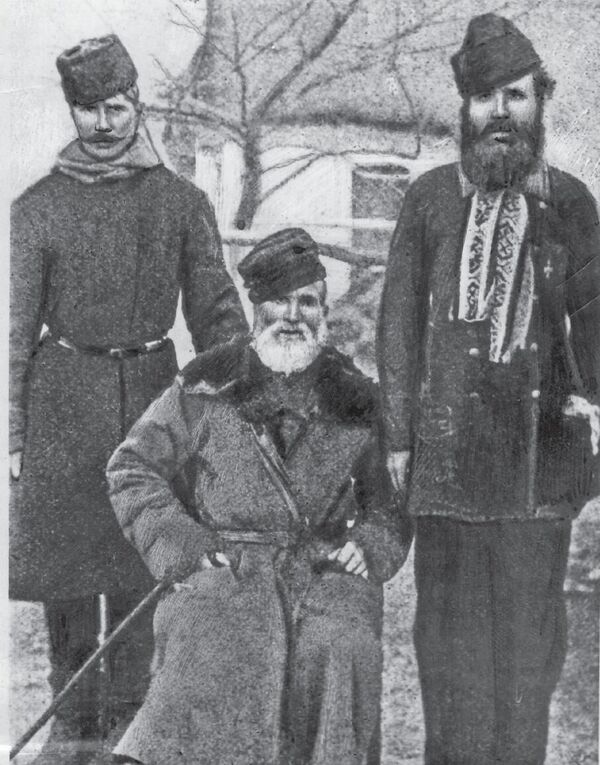

Фотокопия. Песенники станицы Вешенской области Войска Донского. 1902–1903

© Мартынова С. В. Копии этнографических снимков, сделанных в Области Войска Донского в начале XX в.: в поисках первоисточника (на материале коллекций Ростовского областного музея краеведения). Кунсткамера. 2024

Станичники проводили репетиции, играли песни перед местным правлением и атаманами и только потом соглашались выйти к экспедиционным господам. Но и в этом случае не всегда удавалось казакам удивить приезжих, так что Листопадов и Арефин просто переезжали в следующий пункт. Однако, как вспоминал этнограф, таких мест было совсем мало: из 100 – всего 2 станицы.

Невиданная машинка

Зато таких, где репертуара было в избытке, оказалось больше. Но, как вспоминал сам Александр, они с товарищем не смогли исчерпать все песенные запасы. Причиной тому послужили неопытность исследователей и "невиданная машина".

В распоряжении этнографов того времени были не только тривиальные тетради и карандаши, но и сверхсовременные изобретения, сравнимые разве что с новейшим смартфоном. Так, Александр по всем станицам перевозил с собой пугающую местных "машинку", похожую на небольшой граммофон.

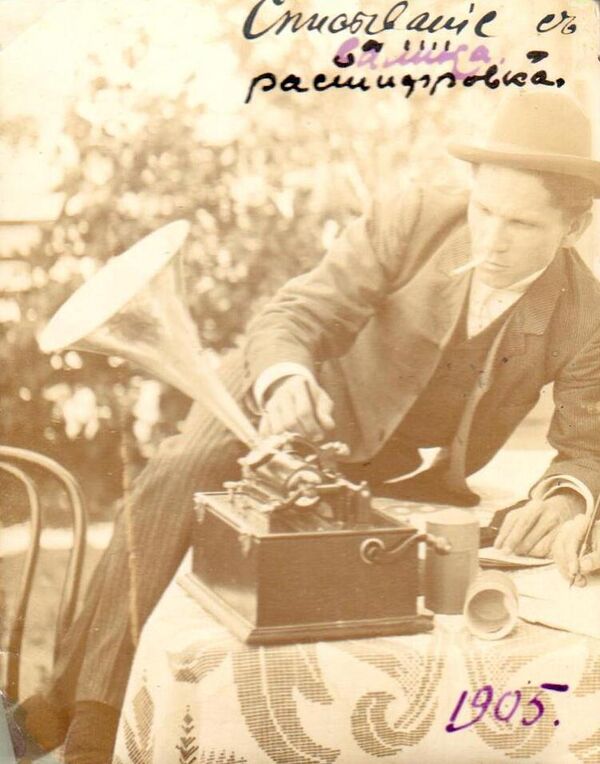

Александр Листопадов переписывает запись с валика фонографа. 1905

© Ростовский областной музей краеведения

"Машинку" эту, именуемую фонографом, в конце XIX века изобрел Томас Эдисон. Он же применил разработки Николы Теслы для патента успешной лампы накаливания. Вскоре с его "машинками" переплыли океан и записали голоса Максакова, Шаляпина и даже отвезли в Ясную Поляну Льву Николаевичу. Одна из них и досталась Листопадову.

Но полезная в экспедиции вещь сыграла вот какую штуку: Александр и Сергей так увлеклись ее первым применением, что забыли записать тексты. Свой промах товарищи обнаружили слишком поздно. С тем, чтобы перезаписать утерянные и проверить первые собранные песни, в 1904 году дуэт Листопадова-Арефина отправились во вторую командировку. Она принесла дуэту 88 новых песен, из которых 39 записали на фонограф.

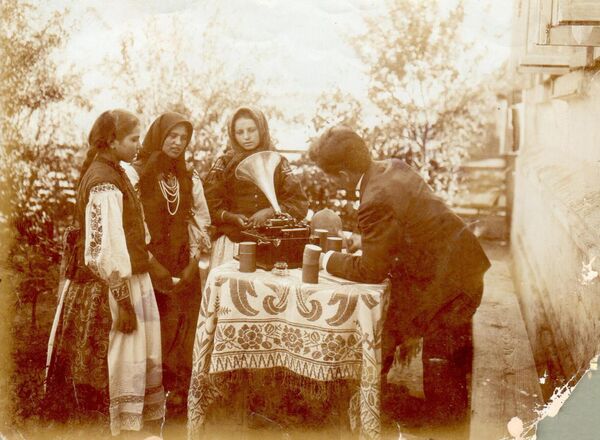

Александр Листопадов записывает песенниц на фонограф

© Ростовский областной музей краеведения

Время пожинать плоды

Эти первые экспедиции подарили Листопадову небывалую известность в кругах музыкантов, этнографов и исследователей. С 1905 года он начал публиковать свои работы, а материалы его поездок использовали для школьных и университетских учебников, в трудах последующих исследователей и для коллективных сборников.

"Очень много интересных данных, в особенности для изучения многоголосия в русской песне, представляют труды одного из позднейших собирателей и исследователей –А.М.Листопадова. Его наблюдения над собранным им в Донской области песенным материалом показали, что донская (казачья) песня есть одна из прямых отраслей великорусской народной песни",

Живой голос донской степи

Затем Александр отправлялся в новые экспедиции, изучал песни новороссов и традиции глухих российских губерний. В 61 год поехал в Таджикистан, где за 2 года записал 350 песен.

"Всего, таким образом, мною записано почти 1,8 тыс. напевов и текстов песен разных народов, не считая 100 выкриков разносчиков, имеющих научное значение", – написал Александр Листопадов в "Автобиографических заметках".

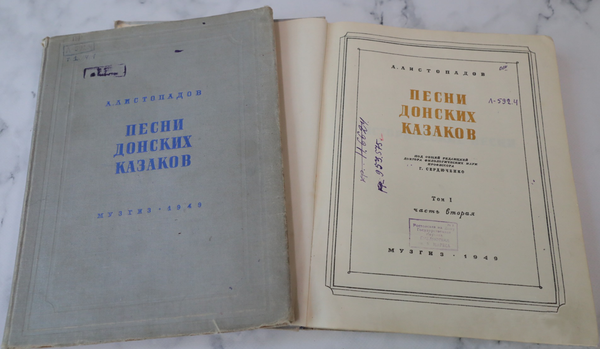

Но главной его работой стал пятитомник "Песни донских казаков", куда вошли 1,2 тыс.песен Дона. Пятый том Александр полностью посвятил обрядам старинной казачьей свадьбы с 296 песнями.

Cборник "Песни донских казаков"

© Донская государственная публичная библиотека

В одном из писем музыковеду Вячеславу Пасхалову в 1942 году Александр Листопадов напишет:

"Я чувствую словно лежащую на мне обязанность всей жизни моей – закончить пятитомник собственноручно, пока еще в состоянии работать. В кровавой борьбе, которую мы ведем в настоящие дни, мы теряем, конечно, неизмеримо большие ценности, но для моей маленькой жизни потерять все, что меня самого примиряло с нею, значит потерять смысл самой жизни".

Редкие напевы, колоритные слова, аутентичные мелодии и каждая их нота – все это было смыслом жизни Александра Листопадова. Его богатейшее наследие – не пыльный архив, а живой голос донской степи, который он подарил вечности.