https://kazachestvo.ru/20250922/2061315.html

Якутские казаки. Полет на Луну, остроги-призраки, любовь к туземным женщинам и другие приключения на краю земли

Якутские казаки. Полет на Луну, остроги-призраки, любовь к туземным женщинам и другие приключения на краю земли

Служили давным-давно, а когда точно, неведомо, в Якутском казачьем полку два брата-близнеца. Справные были воины, ничего не скажешь, ладные, удалые, задорные. И Российское казачество, 22.09.2025

2025-09-22T10:00

2025-09-22T10:00

2025-09-22T10:00

энциклопедия российского казачества

авторский материал

республика саха (якутия)

/img/07e9/09/13/2060113_0:0:2068:1163_1920x0_80_0_0_95c1c5ba16aa26110c3ed39d414fb39c.jpg

Служили давным-давно, а когда точно, неведомо, в Якутском казачьем полку два брата-близнеца. Справные были воины, ничего не скажешь, ладные, удалые, задорные. И кони у них были под стать молодцам, и подогнанная амуниция, и вычищенное оружие. Праздник, а не казаки, урядник на них нахвалиться не мог.Но оттого что все у братьев складывалось и все их одобряли, зазнались они слегка, решили, что уже полностью постигли казачьи науки и учиться им больше нечему. Не поверите, до страшного дошло, даже старших стали перебивать. Только им что говорить начнут, а они: "Знаем-знаем!"Доха с вертикальным взлетомВыпала как-то братьям-казакам служба – сопроводить трех монгольских лам (это у буддистов такие духовные авторитеты) в тибетский монастырь. Ничего так зданьице, верно? Только казакам все нипочем. Довезли в лучшем виде. Холили в пути лам и лелеяли, как только могли. Сами мерзли и недоедали, но пассажиров блюли как зеницу ока.Ламы оказались людьми благодарными. Решили казаков за их примерную службу наградить с небывалой щедростью. Выдали каждому по дохе, шубе такой теплой, значит. Приговаривали при этом, дескать, дохи эти не простые, а волшебные. Только разве ж братья послушают? "Знаем-знаем", – говорят, а сами на свои уставные шинели уже скоренько дохи натягивают.Но оказалось, кто эту чудесную шубу наденет, тот взлетит на небеса. А как вернуться обратно, ламы-то казакам и не успели сказать. Точнее, братья не успели послушать, терпения не хватило. Они же все "знают-знают!". Долетели до Луны да там и остались навсегда.Это был вольный пересказ сказки замечательного казака, прибившегося к невским берегам Санкт-Петербурга, Бориса Алмазова. Таких историй он по казачьим местам насобирал полную повозку и оформил их в книжицу."В лунную ночь приглядитесь – их на Луне видно! На мохнатых якутских лошадках сидят, мохнатые шапки башлыками подвязаны. Горюют, наверное, что назад вернуться не знают как, а казакам наука: не перебивай старших, не кричи “знаем-знаем”, выслушивай наставления до конца!" – такую мораль из высадки якутских казаков на спутнике Земли вывел Борис Алмазов.Прав, понятное дело, Борис Александрович. Тем более правы казаки, которые когда-то изначальный вариант сказки сочинили, чтобы Алмазов потом ее литературно изложил. Я и сам-то, когда рассказываю сказку о братьях "знаю-знаю" своей 5-летней внучке, умничаю непременно, поучаю. Деду полагается быть нравоучительным и чуть занудным, даже если не сильно хочется."Вот, Ярослава, – говорю, – ты же казачка, должна старших слушать. Они толковые вещи советуют. А ты на первых же словах шумишь, что знаешь все, с ходу бежишь делать, и часто коряво получается. Видишь, как с якутскими казаками вышло? Вот!"Если мы в это время гуляем по парку перед сном, на Луну показываю: полюбуйся, дескать, сидят там два казака-торопыги на своих мохнатых лошадках. Внучка их жалеет: "Бедненькие!" Разумеется, обещает учиться на их просчетах. Держится решительно, но только до следующего раза. А там включается: "Знаю-знаю!" Ничего, научится еще, время есть."Интересно, а я дослушал бы до конца инструкцию по эксплуатации космической дохи, попадись мне такая в руки?" – размышляю тихонько, про себя, мысли не озвучиваю из педагогических соображений.Мюнхгаузену такое и не снилосьКстати, а ведь якутские казаки могут претендовать на звание первых землян на Луне. Нет, серьезно.Барон Мюнхгаузен туда забрался, надо понимать, во время Русско-турецкой войны 1735–1739 годов, когда находился на российской службе. Да и потом, он же приписной враль, пробы ставить некуда. Как такому верить? К американцам с их миссией "Аполлон-11" последнее тоже относится. Жюль Верн отправил своих героев "с Земли на Луну" в 1865 году. Незнайка полетел к Луне много позже, его создатель Николай Носов родился только в 1908 году.Правда, Незнайка из всей этой компании единственный по-человечески слетал на ракете. Мюнхгаузен забирался по стеблю турецкого боба (второй раз его ветром на корабле забросило на Луну – бред какой-то). Жюльверновцев выстрелили в Луну из пушки в специальном снаряде. Американцев в 1969 году выручил Голливуд. До полетов в космос в дохе никто до якутских казаков, понятно, не добрался.Отправной точкой истории Якутского казачьего полка считается закладка Ленского острога в 1632 году, спасибо за это казакам сотника Петра Бекетова. В 1635 году первый царь из Романовых, Михаил Федорович, велел тамошним обитателям именоваться "якуцкими" казаками. Его внук Петр Алексеевич в 1701 году утвердил штат в количестве 1500 человек и даровал якутским городовым казакам знамя.Если братья "знаем-знаем" в те времена служили, их первенство в заселении Луны бесспорно.А пусть даже и позже (но не позднее 1836 года, когда Якутский конный городовой казачий полк был трансформирован в пеший, а наши-то космонавты, помните же, с конями улетели, такая у дохи мощная подъемная сила), все равно их претензии на лунное старшинство очень веские.Мюнхгаузен же был досужий трепач, а у казаков доказательство есть – сказка! Которая, может статься, и ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок.Вообразите только, прилетают на Луну герои Жюля Верна, а это, между прочим, два американца и француз, глядят – их пара казаков на мохноногих азиатских лошадках встречает. "Жюль, у нас проблема! – понимают интуристы. – Тут русские!" Писатель так опешил бы от такой фантастики, что не стал бы об этом обстоятельстве сообщать в своей книге даже. Кто же поверит?Почему, спросите вы, не берем в расчет китаянку Чан Э? Ее-то на Луну занесло еще где-то в III тысячелетии до н. э. Так она же богиня из китайской мифологии, это совсем другая лига.Казачье око видит далекоПобалагурили, почудили, а заодно и начало всех якутских казачьих начал вспомнили, вот и ладно. За серьезные вещи теперь беремся.Сказка о братьях "знаем-знаем" – она ведь не только о терпении, уважении к старшим и скрупулезной подготовке к любому мероприятию, вплоть до внезапного полета на Луну. Тут, сдается, все куда масштабнее и многослойней, что ли.Ведь, согласитесь, такая сказка могла возникнуть далеко не в любой среде. Только там, где решались задачи невероятной сложности. Больше того, не было целей, которых невозможно было достичь. Хоть в тибетский монастырь смотаться быстренько, хоть в космос слетать, хоть на тихоокеанском берегу закрепиться, хоть Арктику окинуть взором и смекнуть, что эти глыбы льда очень даже могут государству Российскому в хозяйстве пригодиться.Для интереса посмотрите на карту, найдите место дислокации Якутского казачьего полка и прикиньте, как же это невероятно далеко от некоторых центров принятия решений.От Тобольска, прямо скажем, не самого западного города нашей страны, 3,3 тыс. км по прямой. А какие в Сибири прямые дороги-то? Это "по кривой" 5–6 тыс. км. От Москвы по прямой все 5 тыс. Но при этом и в другую сторону, до Камчатки, предположим, на самолете еще более 3 тыс. км, а если по земле, рекам, морям – в 2 раза больше.В XVII веке, когда казаки сюда добрались, самолетов не было, как вы понимаете. Зато направлений движения – сколько угодно. Буквально куда хочешь, туда и иди.Только потом сам на себя обижайся, если выбрал непроходимый маршрут. Местные жители, снова-таки, не слишком баловали чужаков радушным приемом. Пока наступили мир, дружба, а временами и любовь даже, много воды в сибирских реках утекло. Крови тоже немало в сырую землю впиталось, чего уж там."Недаром досталась России дальняя сибирская окраина, – писал генерал Александр Маныкин-Невструев в 1883 году в своем очерке “Завоеватели Восточной Сибири. Якутские казаки”. – Много жертв пало в бою с неприятелем или в борьбе с неприветною природой. Дорого досталась казакам каждая пядь земли. Но беды и несчастья лишь укрепляли их энергию и настойчивость, побуждая к дальнейшей деятельности".Интересно сравнивает тот же генерал Маныкин-Невструев условия, в которых приходилось действовать казакамДона и Кубани, первым казакам Ермака в Сибири и несколько позднее и глубже в Азии казакам якутским:"В самом деле, стоит только вспомнить, что и как покоряли донцы, линейцы и что и как покоряли якутские казаки. Первые, побеждая врагов, занимали их роскошные земли с благорастворенным климатом. Добытая земля щедро вознаграждала участников лихого предприятия. Даже первые пришельцы русские, следовавшие за Ермаком, поднявшиеся по Иртышу и Оби, завладели благодатными местностями Западной Сибири. На долю их приходилось мало тех лишений, которые происходят от недостатка продовольствия и невозможности достать его. Им, наконец, не надо было вести борьбу с природой. Якутским же казакам выпал жребий испытать в полуторавековой период не только кровопролитные битвы со враждебным населением, но и все ужасы лишений, голода, опасностей и неравной борьбы в ледовитой стране с самою природой".Сколько храбрецов при этом безвестно погибло, автор считал, "знают лишь тундры сибирские". И приводил, прямо скажем, леденящий душу сюжет в качестве примера:"В 1648 году пришел на Амур Хабаров с партией и нашел там пять выстроенных острогов, но куда девались люди, их выстроившие, осталось ему неизвестным".И заметьте, перемещения по этим, казалось бы, гиблым местам велись казаками с невероятной скоростью. Чтобы покрыть расстояние от Урала до побережья Америки, с боями пройти его и присоединить к государственной казне, понадобилось около 50–60 лет (некоторые говорят, что 80 – все равно мизер для такого проекта).Советский американист и этнограф Алексей Ефимов в качестве примера указывал, что на освоение территории, где теперь простираются США, от Атлантического до Тихоокеанского побережья потребовалось 350 лет. Есть разница.Семеро пойдут, Сибирь возьмут"Что же вело их на восток, что заставляло, пренебрегая мучениями и опасностями, так торопиться? Обычно выставляют одну причину: жажда наживы, необходимость отыскать новые земли, где природные богатства, и особенно пушнина, оставались еще нетронутыми, и желание, служа царю и воеводе, поставить им под ясак новые народцы. Было, разумеется, и это, но, будь это единственной причиной, казаки-первопроходцы так не торопились бы. За те 50 или 60 лет, что прошли они от Иртыша до Тихого океана, соболя и горностая не успели еще выбить и в “проведанной” части Сибири, а остроги, которые наспех ставили казаки по пути на восток, были бедны, малочисленны и не давали им безопасности, – рассуждал о мотивации казаков классик советской “деревенской прозы” Валентин Распутин. – Нет, не в русском характере здесь усидеть в спокойствии, ожидая указаний, не в русской стихии быть благоразумным и осмотрительным, оставив родное “авось”. Можно быть уверенным, что не только корысть направляла казаков и не только, что уже благородней, дух соперничества в первенстве двигал ими, но и нечто большее... Тут немалой частью энергии для столь могучего порыва явилось народное самолюбие".Разумеется, и до Распутина мыслящие люди пытались найти ответ, хотя бы для себя, а лучше и для народа, что подвигало казаков на эти невероятные по масштабам и безумные по степени опасности предприятия."Что влекло казаков вперед? Страсть ли к наживе дорогою пушниной, беззаветная ли удаль, любовь ли к сильным ощущениям в борьбе с опасностью, трудно решить, – искал ответ на непростой вопрос генерал Александр Маныкин-Невструев. – Надо, однако, заметить, что соболь, которому некоторые историки готовы приписать огромное значение, шел главным образом в казну, а затем в карманы приказчиков и начальников партий, о чем свидетельствуют акты и даже царские указы. Фактическая же сторона дела указывает только на то, что казаки, частью по собственной инициативе, частью по приказу начальства, охотно шли открывать новые земли, покорять туземных жителей и облагать их ясаком в пользу правительства. Удачи партий удваивали энергию, а неудачи нисколько не охлаждали готовности идти на новые разведки страны".Пожалуй, не так чтобы совсем уж исчерпывающее объяснение казачьих мотивов. Скорее, некоторое исследовательское изумление. И уж совершенно точно – уверенность, что искать корни успехов русских подвижников в Сибири следует никак не только в материальной сфере. Промысел Господень – вот это точно. Им многое объясняется в истории России, часто иррациональной, но всегда полной духовного наполнения.А еще можно уверенно заявлять и с кем угодно биться об заклад, что освоение Восточной Сибири привело на страницы отечественной истории целое созвездие потрясающих героев, настоящих былинных богатырей, рядом с которыми меркнут даже эталонные, как кому-то кажется, персонажи античности.Вот цитата из книги члена Санкт-Петербургской академии наук профессора древностей и истории Иоганна Эбергарда Фишера "Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием" (1744 год):"В сей истории упомянуто нами о некоторых казаках, коих дела пред всем светом почтены быть могут за героические… Греция, Рим, Старый и Новый Свет могут хвалиться героями своими сколько хотят, я не знаю, отважились ли бы они на то, что сибирские наши герои Буза, Перфильев, Бекетов,Нагиба, Хабаров, Степанов и многие еще другие действительно учинили: осмелились бы они с малым числом людей напасть на столь сильные народы, каковы были калмыки, монголы, маньчжуры и китайцы; и удалось ли бы им покорить через восемьдесят лет не только восьмую часть земли, да притом еще неудобнейшую и опаснейшую между всеми частями, где голод и стужа вечное свое имеют жилище, но и утвердить за собою".Уж на что немец был, даже этот труд на немецком написал, потом пришлось переводить на русский, но смекнул, где суть события.Причем опорным пунктом всего этого движения, местом, где вызревали и генерировались непревзойденные подвиги и ковались удивительные характеры, был Ленский острог, Якутск, Якутский казачий полк.Созвездие отважных казаковНескольких ярких героев нашего Отечества, так или иначе связанных с якутским казачеством, припомним прямо сейчас буквально скороговоркой. Подробно тоже можно, но из каждой биографии книга выйдет, если не многотомник. А еще сценарии для фильмов и сериалов, коли найдутся квалифицированные авторы, способные оценить величественные сюжеты.Если кого мы по именам не знаем, а таких, скорее всего, окажется даже больше, просто помянем по христианскому обычаю. Как, скажем, тех же безымянных строителей острогов, которые Хабаров нашел на Амуре пустыми… Наверняка ведь там героическая была история, жертвенная, но ее подробности канули в глубину веков. Такое иной раз случается.· А вот, кстати, Ерофей Павлович Хабаров – не единственный, но и один из немногих казаков, чье имя и теперь обозначено на карте мира жирным шрифтом – город Хабаровск. Носило этого парня по Сибири знатно, но не праздно, а по делу. "Добытчик и прибыльщик" образца XVII века – примерно так его характеризует "Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона". Пионер сибирского солеварения. Кроме всего прочего, одно время Хабаров служил в Якутске "за пристава". С подачи якутского воеводы, русского управленца немецкого происхождения Дмитрия Францбекова Ерофей Павлович с крохотным отрядом в 70 добровольцев отправился "для покорения земель, лежащих по Амуру", в Даурскую землю. Привез оттуда в Якутск карты этих территорий, образцы хлеба и "распросные речи туземцев, содержащие в себе рассказы о богатствах, получаемых из Китая". Основатель ряда казачьих острогов, в числе которых Усть-Кутский, Никольский, Албазинский.· Хабаров все же довольно известный исторический персонаж. Во всяком случае, его фамилию слышали многие, пусть и благодаря названию крупного дальневосточного города. Есть же казаки куда скромнее в смысле широкой популярности, зато не менее героические. Например, Иван Ребров и Илья Перфильев, прорвавшиеся из Якутска с отрядом из сотни казаков через устье Лены в Северный Ледовитый океан. И это на кочах, деревянных однопалубных судах, вовсе не похожих на атомный ледокол "Арктика". Ребров еще собирал ясак в окрестностях Мангазеи, открыл реки Яну и Индигирку. Словом, успешно чередовал исследовательские миссии с конкретными фискальными обязанностями.· Якутский казачий атаман Постник Иванович Губарь с конным отрядом в 30 человек за месяц прошел по суше из Якутска к верховьям реки Яны. Местные жители мирно согласились платить ясак, сочли за благо не оказывать сопротивление. Казаки же, кроме всего прочего, собрали бесценные сведения о "Юкагирской землице, людной на Индирь-реке". Если с якутами в этом случае удалось поладить, то с юкагирами пришлось биться. Те впервые увидели лошадей и пытались в первую очередь перебить их, полагая, что эти животные поопасней людей будут. Победили казаки, установили ясак, принесли в Якутск заманчивые сведения о новых богатых владениях.· "Будете у нас на Колыме – милости просим", – первым эту фразу с полным правом мог произнести природный помор и якутский казачий атаман Михаил Васильевич Стадухин. Он вышел к Колыме, Анадырю, Пенжине и Гижиге, побродил, и не без пользы, по северной части побережья Охотского моря. В справочных материалах о Стадухине можно прочитать такое: "На санях дошел до Индигирки, построил коч и доплыл до Колымы". Простенько, верно? Пока читаешь это, уже можно упреть, особенно если прикинуть, что экстремальное путешествие растягивалось на годы. Климат же просто-таки норовил убить каждого, кто дерзнул забраться в эти края. Маршруты Стадухина пересекались с маршрутами экспедиции казака Семена Дежнева, который, как и Хабаров, обзавелся своей точкой на карте. Да еще и какой!· В календаре портала "Российское казачество" экспедиции Дежнева был посвящен такой текст: "30 сентября 1648 года. Пролив между Азией и Америкой. Экспедиция казака Семена Дежнева наукой занималась лишь по необходимости. Главным было найти пушнину, моржовую и рыбью кость – "государеву прибыль". А описание неведомых земель, карты – побочный продукт казачьей деятельности. Как и усмирение буйных аборигенов. Но в историю Дежнев вписан как первопроходец. Открытый им пролив назван в честь Беринга, и это ухмылка истории. Зато крайняя северо-восточная точка Евразии – мыс Дежнева". Добавим к этому, что якутский казак и атаман стал самым настоящим символом не просто дружбы, но слияния воедино русских подвижников и местного люда. Памятник в Якутске выдающемуся путешественнику Семену Дежневу, его супруге якутке Абакаяде и их сыну Любиму – прекрасное тому подтверждение.· И разумеется, нет никакой возможности не упомянуть звезду и легенду якутского (и енисейского, конечно, тоже) казачества Петра Ивановича Бекетова. С него начался Ленский острог, а значит, и Якутск. И не только. За свою жизнь Бекетов построил еще Рыбинский, Шилкинский, Иргенский, Усть-Прорвинский, Кумарский остроги. Не сам, конечно, а с казаками, которыми руководил. Целый ряд нынешних российских городов почитает Петра Ивановича своим отцом-основателем. В 2032 году (всего-то через 7 лет, мгновение в масштабах истории) Якутск, русская твердыня на Востоке и наши ворота на Север, отметит свое 400-летие. Важная дата! Никаких сомнений, что центром торжеств станет памятник казаку Бекетову, смелому и талантливому человеку, первопроходцу, оставившему солидные и долговечные следы на этой планете.Понятное дело, тут упомянуты далеко не все даже самые яркие деятели якутского казачества. Много их, и все ведь как на подбор: крутые, пассионарные, толковые парни.Нет, понятно, что среди них разные люди попадались, совсем не всегда ангелы во плоти. Но строгие места, куда добровольно, кроме казаков, совсем не каждый вызывался отправиться, все больше по безвыходной необходимости ехали, в ссылку, скажем, как-то располагали к закалке характеров. К подвигам даже, и это не только красное словцо, но и совершенно конкретное казачье дело.Знаменитый генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский писал в докладе Сенату Российской империи:"Кровью и потом и неустанными трудами якутских казаков завоеваны и освоены громадные территории Дальневосточного края".Краткая, точная и емкая оценка. Стоит о ней помнить.Руслан Мармазов

https://kazachestvo.ru/20241016/1298594.html

https://kazachestvo.ru/20250702/1887904.html

https://kazachestvo.ru/20250623/1860631.html

https://kazachestvo.ru/20241210/1414384.html

https://kazachestvo.ru/20250915/2046209.html

https://kazachestvo.ru/20250811/1973983.html

республика саха (якутия)

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

2025

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

Новости

ru-RU

https://kazachestvo.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

Российское казачество

info@kazachestvo.ru

авторский материал, республика саха (якутия)

Служили давным-давно, а когда точно, неведомо, в Якутском казачьем полку два брата-близнеца. Справные были воины, ничего не скажешь, ладные, удалые, задорные. И кони у них были под стать молодцам, и подогнанная амуниция, и вычищенное оружие. Праздник, а не казаки, урядник на них нахвалиться не мог.

Но оттого что все у братьев складывалось и все их одобряли, зазнались они слегка, решили, что уже полностью постигли казачьи науки и учиться им больше нечему. Не поверите, до страшного дошло, даже старших стали перебивать. Только им что говорить начнут, а они: "Знаем-знаем!"

Доха с вертикальным взлетом

Выпала как-то братьям-казакам служба – сопроводить трех монгольских лам (это у буддистов такие духовные авторитеты) в тибетский монастырь. Ничего так зданьице, верно? Только казакам все нипочем. Довезли в лучшем виде. Холили в пути лам и лелеяли, как только могли. Сами мерзли и недоедали, но пассажиров блюли как зеницу ока.

Ламы оказались людьми благодарными. Решили казаков за их примерную службу наградить с небывалой щедростью. Выдали каждому по дохе, шубе такой теплой, значит. Приговаривали при этом, дескать, дохи эти не простые, а волшебные. Только разве ж братья послушают? "Знаем-знаем", – говорят, а сами на свои уставные шинели уже скоренько дохи натягивают.

Но оказалось, кто эту чудесную шубу наденет, тот взлетит на небеса. А как вернуться обратно, ламы-то казакам и не успели сказать. Точнее, братья не успели послушать, терпения не хватило. Они же все "знают-знают!". Долетели до Луны да там и остались навсегда.

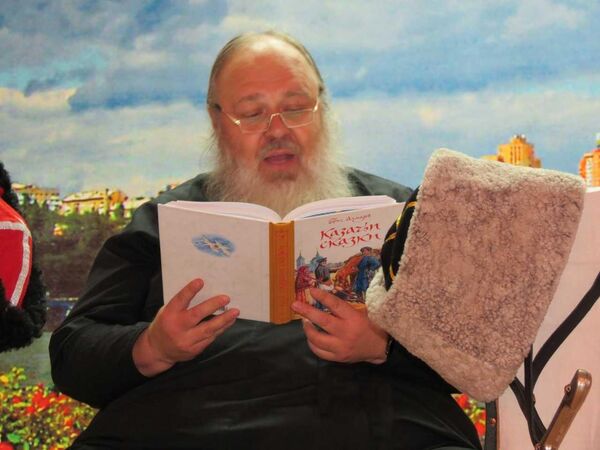

Это был вольный пересказ сказки замечательного казака, прибившегося к невским берегам Санкт-Петербурга, Бориса Алмазова. Таких историй он по казачьим местам насобирал полную повозку и оформил их в книжицу.

"В лунную ночь приглядитесь – их на Луне видно! На мохнатых якутских лошадках сидят, мохнатые шапки башлыками подвязаны. Горюют, наверное, что назад вернуться не знают как, а казакам наука: не перебивай старших, не кричи “знаем-знаем”, выслушивай наставления до конца!" – такую мораль из высадки якутских казаков на спутнике Земли вывел Борис Алмазов.

Прав, понятное дело, Борис Александрович. Тем более правы казаки, которые когда-то изначальный вариант сказки сочинили, чтобы Алмазов потом ее литературно изложил. Я и сам-то, когда рассказываю сказку о братьях "знаю-знаю" своей 5-летней внучке, умничаю непременно, поучаю. Деду полагается быть нравоучительным и чуть занудным, даже если не сильно хочется.

"Вот, Ярослава, – говорю, – ты же казачка, должна старших слушать. Они толковые вещи советуют. А ты на первых же словах шумишь, что знаешь все, с ходу бежишь делать, и часто коряво получается. Видишь, как с якутскими казаками вышло? Вот!"

Если мы в это время гуляем по парку перед сном, на Луну показываю: полюбуйся, дескать, сидят там два казака-торопыги на своих мохнатых лошадках. Внучка их жалеет: "Бедненькие!" Разумеется, обещает учиться на их просчетах. Держится решительно, но только до следующего раза. А там включается: "Знаю-знаю!" Ничего, научится еще, время есть.

"Интересно, а я дослушал бы до конца инструкцию по эксплуатации космической дохи, попадись мне такая в руки?" – размышляю тихонько, про себя, мысли не озвучиваю из педагогических соображений.

Мюнхгаузену такое и не снилось

Кстати, а ведь якутские казаки могут претендовать на звание первых землян на Луне. Нет, серьезно.

Барон Мюнхгаузен туда забрался, надо понимать, во время Русско-турецкой войны 1735–1739 годов, когда находился на российской службе. Да и потом, он же приписной враль, пробы ставить некуда. Как такому верить? К американцам с их миссией "Аполлон-11" последнее тоже относится. Жюль Верн отправил своих героев "с Земли на Луну" в 1865 году. Незнайка полетел к Луне много позже, его создатель Николай Носов родился только в 1908 году.

Правда, Незнайка из всей этой компании единственный по-человечески слетал на ракете. Мюнхгаузен забирался по стеблю турецкого боба (второй раз его ветром на корабле забросило на Луну – бред какой-то). Жюльверновцев выстрелили в Луну из пушки в специальном снаряде. Американцев в 1969 году выручил Голливуд. До полетов в космос в дохе никто до якутских казаков, понятно, не добрался.

Отправной точкой истории Якутского казачьего полка считается закладка Ленского острога в 1632 году, спасибо за это казакам сотника Петра Бекетова. В 1635 году первый царь из Романовых, Михаил Федорович, велел тамошним обитателям именоваться "якуцкими" казаками. Его внук Петр Алексеевич в 1701 году утвердил штат в количестве 1500 человек и даровал якутским городовым казакам знамя.

Если братья "знаем-знаем" в те времена служили, их первенство в заселении Луны бесспорно.

А пусть даже и позже (но не позднее 1836 года, когда Якутский конный городовой казачий полк был трансформирован в пеший, а наши-то космонавты, помните же, с конями улетели, такая у дохи мощная подъемная сила), все равно их претензии на лунное старшинство очень веские.Мюнхгаузен же был досужий трепач, а у казаков доказательство есть – сказка! Которая, может статься, и ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок.

Вообразите только, прилетают на Луну герои Жюля Верна, а это, между прочим, два американца и француз, глядят – их пара казаков на мохноногих азиатских лошадках встречает. "Жюль, у нас проблема! – понимают интуристы. – Тут русские!" Писатель так опешил бы от такой фантастики, что не стал бы об этом обстоятельстве сообщать в своей книге даже. Кто же поверит?

Почему, спросите вы, не берем в расчет китаянку Чан Э? Ее-то на Луну занесло еще где-то в III тысячелетии до н. э. Так она же богиня из китайской мифологии, это совсем другая лига.

Побалагурили, почудили, а заодно и начало всех якутских казачьих начал вспомнили, вот и ладно. За серьезные вещи теперь беремся.

Сказка о братьях "знаем-знаем" – она ведь не только о терпении, уважении к старшим и скрупулезной подготовке к любому мероприятию, вплоть до внезапного полета на Луну. Тут, сдается, все куда масштабнее и многослойней, что ли.

Ведь, согласитесь, такая сказка могла возникнуть далеко не в любой среде. Только там, где решались задачи невероятной сложности. Больше того, не было целей, которых невозможно было достичь. Хоть в тибетский монастырь смотаться быстренько, хоть в космос слетать, хоть на тихоокеанском берегу закрепиться, хоть Арктику окинуть взором и смекнуть, что эти глыбы льда очень даже могут государству Российскому в хозяйстве пригодиться.

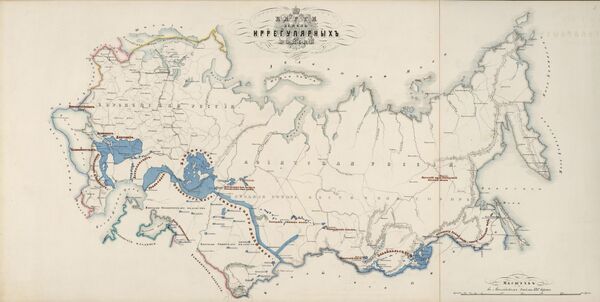

Для интереса посмотрите на карту, найдите место дислокации Якутского казачьего полка и прикиньте, как же это невероятно далеко от некоторых центров принятия решений.

От Тобольска, прямо скажем, не самого западного города нашей страны, 3,3 тыс. км по прямой. А какие в Сибири прямые дороги-то? Это "по кривой" 5–6 тыс. км. От Москвы по прямой все 5 тыс. Но при этом и в другую сторону, до Камчатки, предположим, на самолете еще более 3 тыс. км, а если по земле, рекам, морям – в 2 раза больше.

В XVII веке, когда казаки сюда добрались, самолетов не было, как вы понимаете. Зато направлений движения – сколько угодно. Буквально куда хочешь, туда и иди.

Только потом сам на себя обижайся, если выбрал непроходимый маршрут. Местные жители, снова-таки, не слишком баловали чужаков радушным приемом. Пока наступили мир, дружба, а временами и любовь даже, много воды в сибирских реках утекло. Крови тоже немало в сырую землю впиталось, чего уж там.

"Недаром досталась России дальняя сибирская окраина, – писал генерал Александр Маныкин-Невструев в 1883 году в своем очерке “Завоеватели Восточной Сибири. Якутские казаки”. – Много жертв пало в бою с неприятелем или в борьбе с неприветною природой. Дорого досталась казакам каждая пядь земли. Но беды и несчастья лишь укрепляли их энергию и настойчивость, побуждая к дальнейшей деятельности".

Интересно сравнивает тот же генерал Маныкин-Невструев условия, в которых приходилось действовать казакамДона и Кубани, первым казакам Ермака в Сибири и несколько позднее и глубже в Азии казакам якутским:

"В самом деле, стоит только вспомнить, что и как покоряли донцы, линейцы и что и как покоряли якутские казаки. Первые, побеждая врагов, занимали их роскошные земли с благорастворенным климатом. Добытая земля щедро вознаграждала участников лихого предприятия. Даже первые пришельцы русские, следовавшие за Ермаком, поднявшиеся по Иртышу и Оби, завладели благодатными местностями Западной Сибири. На долю их приходилось мало тех лишений, которые происходят от недостатка продовольствия и невозможности достать его. Им, наконец, не надо было вести борьбу с природой. Якутским же казакам выпал жребий испытать в полуторавековой период не только кровопролитные битвы со враждебным населением, но и все ужасы лишений, голода, опасностей и неравной борьбы в ледовитой стране с самою природой".

Сколько храбрецов при этом безвестно погибло, автор считал, "знают лишь тундры сибирские". И приводил, прямо скажем, леденящий душу сюжет в качестве примера:

"В 1648 году пришел на Амур Хабаров с партией и нашел там пять выстроенных острогов, но куда девались люди, их выстроившие, осталось ему неизвестным".

И заметьте, перемещения по этим, казалось бы, гиблым местам велись казаками с невероятной скоростью. Чтобы покрыть расстояние от Урала до побережья Америки, с боями пройти его и присоединить к государственной казне, понадобилось около 50–60 лет (некоторые говорят, что 80 – все равно мизер для такого проекта).

Советский американист и этнограф Алексей Ефимов в качестве примера указывал, что на освоение территории, где теперь простираются США, от Атлантического до Тихоокеанского побережья потребовалось 350 лет. Есть разница.

Семеро пойдут, Сибирь возьмут

"Что же вело их на восток, что заставляло, пренебрегая мучениями и опасностями, так торопиться? Обычно выставляют одну причину: жажда наживы, необходимость отыскать новые земли, где природные богатства, и особенно пушнина, оставались еще нетронутыми, и желание, служа царю и воеводе, поставить им под ясак новые народцы. Было, разумеется, и это, но, будь это единственной причиной, казаки-первопроходцы так не торопились бы. За те 50 или 60 лет, что прошли они от Иртыша до Тихого океана, соболя и горностая не успели еще выбить и в “проведанной” части Сибири, а остроги, которые наспех ставили казаки по пути на восток, были бедны, малочисленны и не давали им безопасности, – рассуждал о мотивации казаков классик советской “деревенской прозы” Валентин Распутин. – Нет, не в русском характере здесь усидеть в спокойствии, ожидая указаний, не в русской стихии быть благоразумным и осмотрительным, оставив родное “авось”. Можно быть уверенным, что не только корысть направляла казаков и не только, что уже благородней, дух соперничества в первенстве двигал ими, но и нечто большее... Тут немалой частью энергии для столь могучего порыва явилось народное самолюбие".

Разумеется, и до Распутина мыслящие люди пытались найти ответ, хотя бы для себя, а лучше и для народа, что подвигало казаков на эти невероятные по масштабам и безумные по степени опасности предприятия.

"Что влекло казаков вперед? Страсть ли к наживе дорогою пушниной, беззаветная ли удаль, любовь ли к сильным ощущениям в борьбе с опасностью, трудно решить, – искал ответ на непростой вопрос генерал Александр Маныкин-Невструев. – Надо, однако, заметить, что соболь, которому некоторые историки готовы приписать огромное значение, шел главным образом в казну, а затем в карманы приказчиков и начальников партий, о чем свидетельствуют акты и даже царские указы. Фактическая же сторона дела указывает только на то, что казаки, частью по собственной инициативе, частью по приказу начальства, охотно шли открывать новые земли, покорять туземных жителей и облагать их ясаком в пользу правительства. Удачи партий удваивали энергию, а неудачи нисколько не охлаждали готовности идти на новые разведки страны".

Пожалуй, не так чтобы совсем уж исчерпывающее объяснение казачьих мотивов. Скорее, некоторое исследовательское изумление. И уж совершенно точно – уверенность, что искать корни успехов русских подвижников в Сибири следует никак не только в материальной сфере. Промысел Господень – вот это точно. Им многое объясняется в истории России, часто иррациональной, но всегда полной духовного наполнения.

А еще можно уверенно заявлять и с кем угодно биться об заклад, что освоение Восточной Сибири привело на страницы отечественной истории целое созвездие потрясающих героев, настоящих былинных богатырей, рядом с которыми меркнут даже эталонные, как кому-то кажется, персонажи античности.

Вот цитата из книги члена Санкт-Петербургской академии наук профессора древностей и истории Иоганна Эбергарда Фишера "Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием" (1744 год):

"В сей истории упомянуто нами о некоторых казаках, коих дела пред всем светом почтены быть могут за героические… Греция, Рим, Старый и Новый Свет могут хвалиться героями своими сколько хотят, я не знаю, отважились ли бы они на то, что сибирские наши герои Буза, Перфильев, Бекетов,Нагиба, Хабаров, Степанов и многие еще другие действительно учинили: осмелились бы они с малым числом людей напасть на столь сильные народы, каковы были калмыки, монголы, маньчжуры и китайцы; и удалось ли бы им покорить через восемьдесят лет не только восьмую часть земли, да притом еще неудобнейшую и опаснейшую между всеми частями, где голод и стужа вечное свое имеют жилище, но и утвердить за собою".

Уж на что немец был, даже этот труд на немецком написал, потом пришлось переводить на русский, но смекнул, где суть события.

Причем опорным пунктом всего этого движения, местом, где вызревали и генерировались непревзойденные подвиги и ковались удивительные характеры, был Ленский острог, Якутск, Якутский казачий полк.

Созвездие отважных казаков

Нескольких ярких героев нашего Отечества, так или иначе связанных с якутским казачеством, припомним прямо сейчас буквально скороговоркой. Подробно тоже можно, но из каждой биографии книга выйдет, если не многотомник. А еще сценарии для фильмов и сериалов, коли найдутся квалифицированные авторы, способные оценить величественные сюжеты.

Если кого мы по именам не знаем, а таких, скорее всего, окажется даже больше, просто помянем по христианскому обычаю. Как, скажем, тех же безымянных строителей острогов, которые Хабаров нашел на Амуре пустыми… Наверняка ведь там героическая была история, жертвенная, но ее подробности канули в глубину веков. Такое иной раз случается.

· А вот, кстати, Ерофей Павлович Хабаров – не единственный, но и один из немногих казаков, чье имя и теперь обозначено на карте мира жирным шрифтом – город Хабаровск. Носило этого парня по Сибири знатно, но не праздно, а по делу. "Добытчик и прибыльщик" образца XVII века – примерно так его характеризует "Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона". Пионер сибирского солеварения. Кроме всего прочего, одно время Хабаров служил в Якутске "за пристава". С подачи якутского воеводы, русского управленца немецкого происхождения Дмитрия Францбекова Ерофей Павлович с крохотным отрядом в 70 добровольцев отправился "для покорения земель, лежащих по Амуру", в Даурскую землю. Привез оттуда в Якутск карты этих территорий, образцы хлеба и "распросные речи туземцев, содержащие в себе рассказы о богатствах, получаемых из Китая". Основатель ряда казачьих острогов, в числе которых Усть-Кутский, Никольский, Албазинский.

· Хабаров все же довольно известный исторический персонаж. Во всяком случае, его фамилию слышали многие, пусть и благодаря названию крупного дальневосточного города. Есть же казаки куда скромнее в смысле широкой популярности, зато не менее героические. Например, Иван Ребров и Илья Перфильев, прорвавшиеся из Якутска с отрядом из сотни казаков через устье Лены в Северный Ледовитый океан. И это на кочах, деревянных однопалубных судах, вовсе не похожих на атомный ледокол "Арктика". Ребров еще собирал ясак в окрестностях Мангазеи, открыл реки Яну и Индигирку. Словом, успешно чередовал исследовательские миссии с конкретными фискальными обязанностями.

· Якутский казачий атаман Постник Иванович Губарь с конным отрядом в 30 человек за месяц прошел по суше из Якутска к верховьям реки Яны. Местные жители мирно согласились платить ясак, сочли за благо не оказывать сопротивление. Казаки же, кроме всего прочего, собрали бесценные сведения о "Юкагирской землице, людной на Индирь-реке". Если с якутами в этом случае удалось поладить, то с юкагирами пришлось биться. Те впервые увидели лошадей и пытались в первую очередь перебить их, полагая, что эти животные поопасней людей будут. Победили казаки, установили ясак, принесли в Якутск заманчивые сведения о новых богатых владениях.

· "Будете у нас на Колыме – милости просим", – первым эту фразу с полным правом мог произнести природный помор и якутский казачий атаман Михаил Васильевич Стадухин. Он вышел к Колыме, Анадырю, Пенжине и Гижиге, побродил, и не без пользы, по северной части побережья Охотского моря. В справочных материалах о Стадухине можно прочитать такое: "На санях дошел до Индигирки, построил коч и доплыл до Колымы". Простенько, верно? Пока читаешь это, уже можно упреть, особенно если прикинуть, что экстремальное путешествие растягивалось на годы. Климат же просто-таки норовил убить каждого, кто дерзнул забраться в эти края. Маршруты Стадухина пересекались с маршрутами экспедиции казака Семена Дежнева, который, как и Хабаров, обзавелся своей точкой на карте. Да еще и какой!

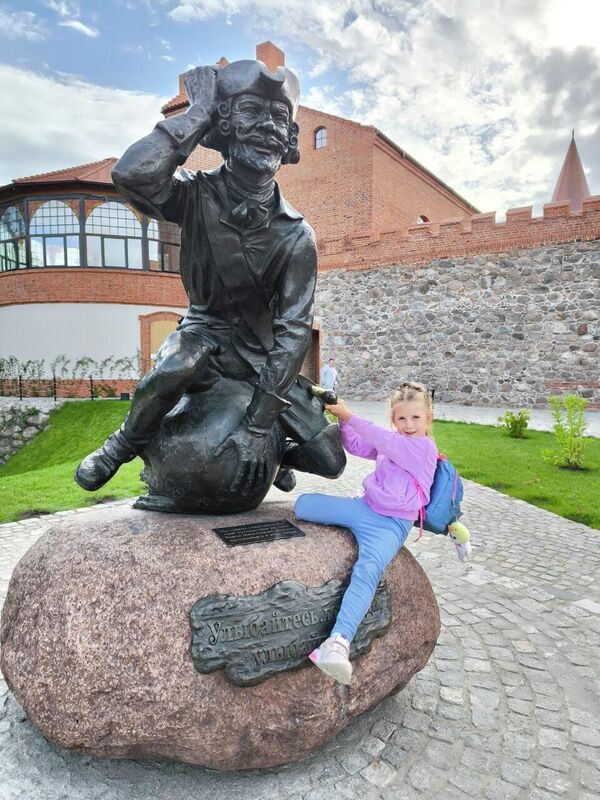

· В календаре портала "Российское казачество" экспедиции Дежнева был посвящен такой текст: "30 сентября 1648 года. Пролив между Азией и Америкой. Экспедиция казака Семена Дежнева наукой занималась лишь по необходимости. Главным было найти пушнину, моржовую и рыбью кость – "государеву прибыль". А описание неведомых земель, карты – побочный продукт казачьей деятельности. Как и усмирение буйных аборигенов. Но в историю Дежнев вписан как первопроходец. Открытый им пролив назван в честь Беринга, и это ухмылка истории. Зато крайняя северо-восточная точка Евразии – мыс Дежнева". Добавим к этому, что якутский казак и атаман стал самым настоящим символом не просто дружбы, но слияния воедино русских подвижников и местного люда. Памятник в Якутске выдающемуся путешественнику Семену Дежневу, его супруге якутке Абакаяде и их сыну Любиму – прекрасное тому подтверждение.

· И разумеется, нет никакой возможности не упомянуть звезду и легенду якутского (и енисейского, конечно, тоже) казачества Петра Ивановича Бекетова. С него начался Ленский острог, а значит, и Якутск. И не только. За свою жизнь Бекетов построил еще Рыбинский, Шилкинский, Иргенский, Усть-Прорвинский, Кумарский остроги. Не сам, конечно, а с казаками, которыми руководил. Целый ряд нынешних российских городов почитает Петра Ивановича своим отцом-основателем. В 2032 году (всего-то через 7 лет, мгновение в масштабах истории) Якутск, русская твердыня на Востоке и наши ворота на Север, отметит свое 400-летие. Важная дата! Никаких сомнений, что центром торжеств станет памятник казаку Бекетову, смелому и талантливому человеку, первопроходцу, оставившему солидные и долговечные следы на этой планете.

Понятное дело, тут упомянуты далеко не все даже самые яркие деятели якутского казачества. Много их, и все ведь как на подбор: крутые, пассионарные, толковые парни.

Нет, понятно, что среди них разные люди попадались, совсем не всегда ангелы во плоти. Но строгие места, куда добровольно, кроме казаков, совсем не каждый вызывался отправиться, все больше по безвыходной необходимости ехали, в ссылку, скажем, как-то располагали к закалке характеров. К подвигам даже, и это не только красное словцо, но и совершенно конкретное казачье дело.

Знаменитый генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский писал в докладе Сенату Российской империи:

"Кровью и потом и неустанными трудами якутских казаков завоеваны и освоены громадные территории Дальневосточного края".

Краткая, точная и емкая оценка. Стоит о ней помнить.