Продолжаем разговор о предпринимателе Владимире Гиляровском, начатый порталом "Российское казачество" на волне интереса к сенсационной находке – выросшему в мемориальную выставку "Линия Гиляровского" личному архиву прославленного журналиста, писателя и певца казачьей вольницы.

Чем пахнет взятка?

В бизнесе, да и в практикующей журналистике, хватает соблазнов. Грань между нравственным и безнравственным перейти легко, но только если нет мощных сдерживающих рычагов. У Гиляровского с этим был полный порядок.

Будучи неутомимым на выдумки и не сдерживая себя формальностями при добывании информации для газетных публикаций, в главном, в вопросах чести и соблюдения журналистской этики в высшем смысле этого понятия, он был непоколебим.

Желая, что и логично, заработать лишний трудовой рубль, грязными доходами Владимир Алексеевич брезговал. Уверенно скажем, что деньги для него явно "пахли". Или, в некоторых случаях, даже "смердели".

Во время работы в броской и дерзкой, а оттого и достаточно быстро прикрытой царскими властями газете "Россия", Гиляровский выдал одну из своих оглушительных сенсаций.

Он рассказал читателям, а тираж у издания был впечатляющий, об одной компании, которая привлекла для расфасовки чая каких-то татар-горемык. Мало того что для работников были созданы нечеловеческие условия труда, так еще антисанитария была жутчайшей. Дошло до вспышки сыпного тифа. Это в Москве-то!

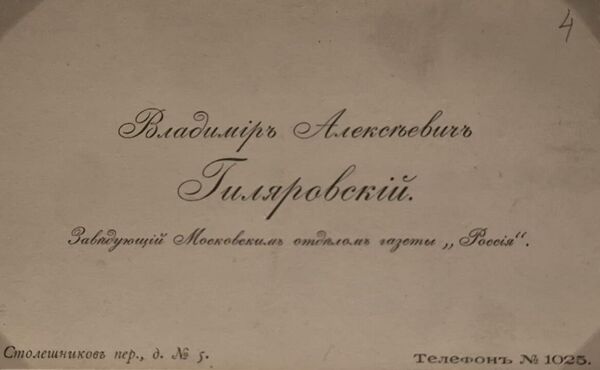

Визитная карточка Владимира Гиляровского в период его работы в газете "Россия". Из собрания Дома русского зарубежья. Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

Свою заметку Владимир Гиляровский продиктовал в головной офис "России", располагавшийся в Санкт-Петербурге, по телефону. Материал был опубликован, вызвал бешеный ажиотаж. Заказчики стали отказываться от чая нерадивой компании, побаиваясь опасной заразы.

"На другой день явились два представителя ко мне как к заведующему отделением "России" и начали требовать имя автора, грозя судом. Я их попросту выгнал, – писал Владимир Гиляровский по поводу оказанного на него давления. – Но каким-то путем все-таки узнали, что автор заметки я. Часа через три явились два других франта, ласковые и заискивающие, совершенно просто и откровенно предложили мне крупную взятку, только чтобы я написал опровержение. Этих уж я так выгнал (жил в третьем этаже), что отбил навсегда охоту приходить с такими предложениями".

Более того, автор созвонился с редакцией, рассказал о предложенной взятке и потребовал, чтобы ни в коем случае не вздумали печатать опровержений – "известие верно, и никто судиться не посмеет".

Чайные дельцы попытались еще раз всучить Гиляровскому деньги, уже через посредника. Причем схема была предложена двухступенчатая. Крупная взятка самому автору плюс объявления на несколько тысяч рублей рекламной конторе Владимира Алексеевича. В коммерческой смекалке злоумышленникам тоже отказать было нельзя.

Другое дело, что послал их журналист и рекламщик к такой-то бабушке весьма почтенно. Не все продается, господа капиталисты!

А с рабочими чайной компании пришлось решить все вопросы полюбовно, за что татарская общественность была Гиляровскому крайне признательна.

Метрика против камня

Если вы предположите, что добавившиеся, да еще и в таком количестве, артефакты, связанные с жизнью и творчеством Гиляровского, полностью вносят ясность в его биографию – ошибетесь. Новых граней личности открыто немало, это верно. В старые, хорошо известные уже факты добавилось важных подробностей. Но принципиальных вопросов меньше не стало. Такой уж был человек Владимир Алексеевич, умел закрутить интригу и напустить тумана в самых неожиданных местах.

Скажем, год его рождения так и остается темой для дискуссий. 1855 или 1853? Если принять на веру первый вариант, то 8 декабря (26 ноября по старому стилю) самый момент отмечать 170-летие со дня рождения выдающегося русского журналиста и писателя. Если вторая версия кажется более убедительной, то 170-летие уже 2 года как проскочили, а до 175-летия еще 3 года ждать.

Вот и на выставке "Линия Гиляровского" есть биографическая рукопись Владимира Алексеевича, озаглавленная "За семьдесят лет" и датированная 1925 годом. Казалось бы, все четко, да? Год рождения Гиляровского – 1855-й. И он сам это подтвердил. Но тут же видим публикацию за подписью Вл. Гиляровский, которая называется "Мои семьдесят пять лет". И это 1928 год. Следовательно, здесь он считает годом своего рождения 1853-й. Каково? Как прикажете это понимать?

Пришлось телефонировать куратору выставки Александру Афанасову, старшему научному сотруднику Музея Москвы. Он говорит, что Гиляровский четко обозначал годом своего рождения 1855-й, а о 1853 годе стал говорить уже при советской власти. Почему-то решил внести коррективы в свою биографию.

Афанасов лично видел в Вологодской области, на родине Гиляровского, церковную метрическую книгу, в которой тамошние краеведы относительно недавно нашли запись о рождении Владимира Алексеевича. Документ достоверен. Никаких исправлений, подчисток или чего-то в этом роде нет. Следовательно, правильный год появления "короля репортеров" на свет – 1855-й.

Вместе с тем в своих публичных выступлениях и в литературной деятельности советского периода Гиляровский был так убедителен, что на его могильном камне стоит дата рождения – 1853 год. Тоже, заметим, веский аргумент. Кладбище – не то место, где шутят.

Вопрос остается висеть в воздухе.

Если вам вдруг интересно мое мнение, то вариант с метрикой смотрится приоритетнее. Это достаточно надежный источник. Следовательно, в декабре будет повод еще раз вспомнить Владимира Гиляровского и поразмыслить над его непростой, но такой интересной, местами таинственной судьбе.

Что до казачьего происхождения писателя, то выставка "Линия Гиляровского" в Столешниковом переулке и сюда умудрилась внести внезапную нотку.

С короткой подписью "На память"

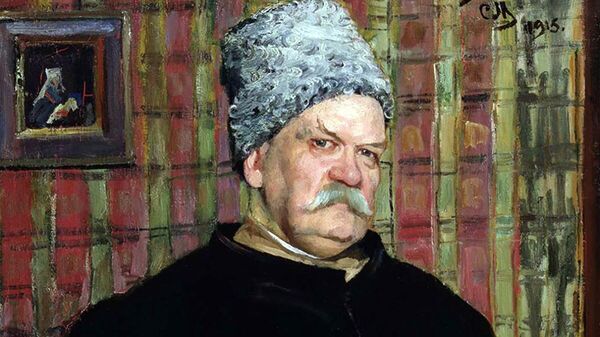

Вообще, присутствие казачьего духа в экспозиции ощущается явственно. Обратная ситуация была бы удивительна, Гиляровский казачеством живо интересовался и, являясь натурой артистичной и эпатажной, активно эксплуатировал внешнюю атрибутику казаков. Это и его знаменитые усы, и нарочито выставленная напоказ подбитая мехом шинель, и шапки, что-то среднее между кубанкой и папахой – этот образ Владимир Алексеевич лепил многие годы и лепил старательно.

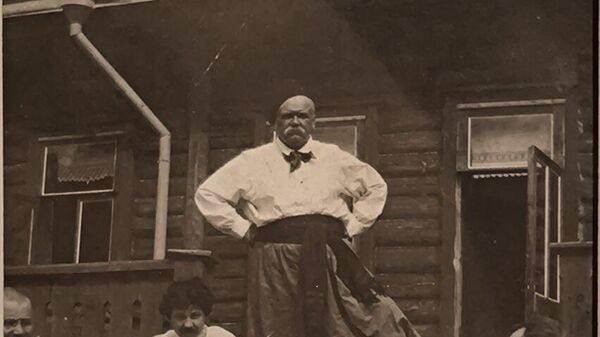

В зрелом и даже уже в мудром возрасте Гиляровский любил щеголять в совсем уж театральных шароварах с широченным кушаком, в вышитой рубахе. Таким он и запечатлен на фотографиях, которых сейчас в Столешниковом переулке выставлено на обозрение публики превеликое множество. Большинство, что особенно ценно, с автографами.

1/4

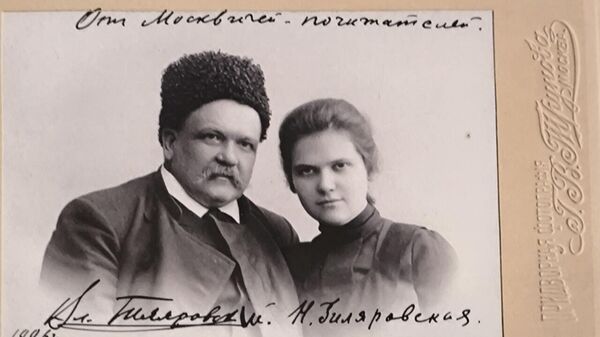

Владимир Гиляровский с дочерью Надеждой. 1906 год. Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

2/4

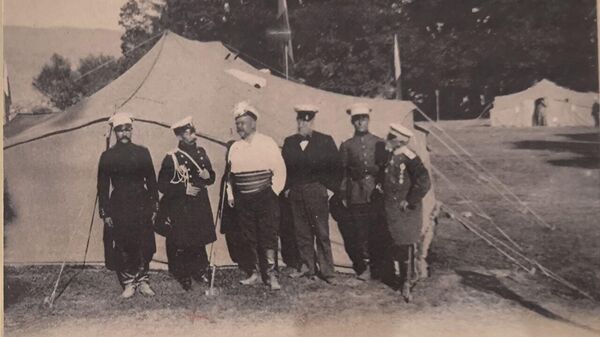

Владимир Гиляровский в центре. Шипка. Торжественные мероприятия по случаю 25-летия начала Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Почтовая открытка с пометками Гиляровского. Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

3/4

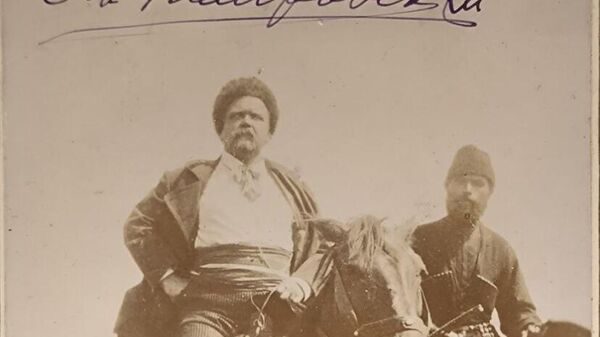

Владимир Гиляровский на Кавказе. 1901 год. Из собрания Дома русского зарубежья. Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

4/4

Владимир Гиляровский на даче в Малеевке. Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

Здорово, что в те времена было модно обмениваться фотографическими карточками с друзьями. Потомкам и исследователям досталось немало ценнейших артефактов. Скажем, снимок Гиляровского, подписанный на память Антону Чехову, и снимок Чехова с дарственными пометками Гиляю – это же дорого стоит. Если угодно, прямо-таки готовый сюжет для очерка или пьесы. Карточки эти доставлены в столицу с родины Чехова, из Таганрога.

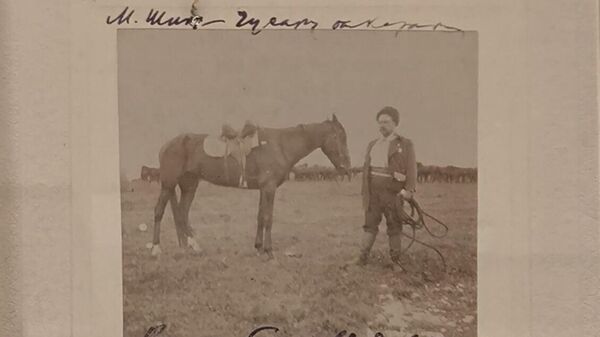

Для нашей профильной тематики самая ценная картинка с выставки – на которой Владимир Гиляровский стоит в задонских степях рядом с укрючной, стало быть, на которой ездит табунщик, лошадью.

Этот раритет постоянно хранится в собрании Государственного музея российской литературы имени Владимира Даля. Рукой нашего героя на фотографии выведено: "М.Шику – гусару от казака". И дата: 1 октября 1910 года. Стало быть, совсем недавно этому автографу исполнилось 115 лет. И кем, спрашивается, считал себя автор? Вот же, написано русским языком. Казак, и никак иначе!

Круговорот казаков в природе

Есть целая категория журналистов, и современных тоже, которые отменно хороши в своем ремесле, но все равно время от времени срываются в рифмование строк. Любят, когда называют их поэтами, невзирая на простоватое качество стихов. Гиляровского эта слабость, милая, впрочем, и безобидная, не миновала.

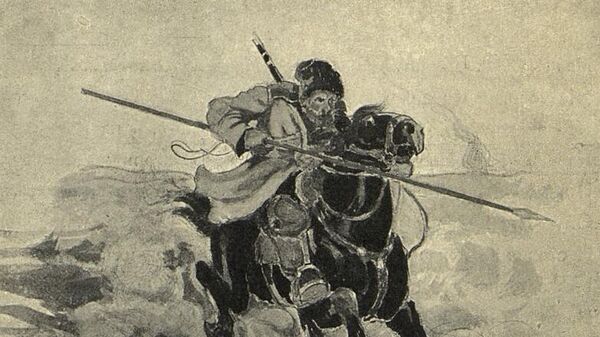

На выставке представлено несколько рукописей его стихов, причем с ярко выраженной казачьей ориентацией.

Вот, например, отрывок из стихотворения "Казаки" (22 октября 1914 года):

Бой был отчаянно жарок,

Пика – осталася там…

Шашку, отцовский подарок,

Старшему сыну отдам!

Снова "Казаки", но это уже другой стих, от 1 ноября 1914 года. Отрывок:

Эх, Сибирь, страна родная,

За тебя мы постоим,

Волнам Рейна и Дуная

Твой поклон передадим.

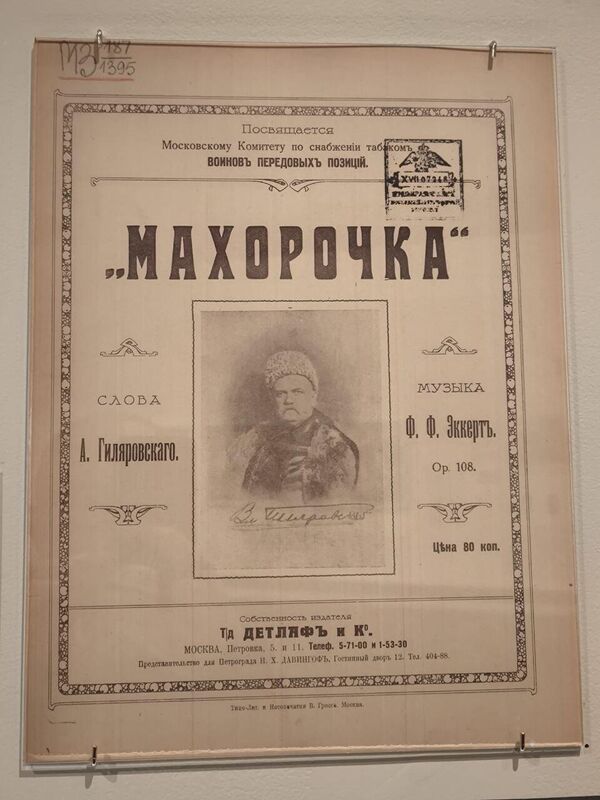

Первая мировая война крепко ударила по поэтическим струнам души репортера Гиляровского. Он даже песню о фронтовой махорочке сочинил. Владимир Алексеевич был завзятым ценителем табачных церемоний при всем вреде этого зелья, о котором теперь предупреждает и Минздрав, и титры чуть не перед каждым фильмом. А тогда никто не предупреждал. Песня была опубликована отдельным изданием, и в ней не обошлось без казачьего элемента:

В голенище сунув трубку,

Все и бодры, и легки.

И казак несется в рубку,

И солдат идет в штыки.

Титульный лист песни "Махорочка". Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

Пожалуй, у Гиляровского был "заточен" глаз на казачьи проявления в самых неожиданных ситуациях. Скажем, он ведь был среди пионеров отечественного физкультурно-спортивного движения. Входил в число учредителей, а некоторое время даже руководил Русским гимнастическим обществом. Как-то по этой линии он отправился в командировку за кордон, к сербам. И что, вы думаете, он там увидел? В принципе, много чего, но в том числе и такой поворот сюжета:

"Самыми яркими были сремские горцы, обвешанные оружием, в шитых украинских рубахах, чумарках и бараньих папахах, лихо сдвинутых на затылок. Из-под папахи змеились длинные чубы, черневшие на бритых головах, у пожилых висели громадные усищи вниз – совсем наши запорожцы далеких времен!

Эти сремцы были потомками запорожцев, бежавших при Екатерине во время разгрома Сечи частью на Кубань, а частью в Турцию. Они заботливо хранили свои обычаи и одежды. Славный был народ, молодец к молодцу, ходили неразлучно, кучкой, и все были прекрасные гимнасты".

Были времена, когда сербы спасались от турецкого произвола в Запорожской Сечи. А были, когда сечевики уходили в Балканские горы. Какой-то круговорот казаков в природе получается.

Бой Гиляровского с искусственным интеллектом

Владимир Гиляровский не так чтобы слишком гордился, но уж точно подчеркивал свое умение лаконично изложить большой, казалось бы, сюжет в одном-двух газетных абзацах. "Благодарю репортерство, выучившее меня укладывать в 50 строках то, что обыкновенно пишется на тысячах строк", – признавался он. Ценное, надо заметить, журналистское качество. Пример тому можно обнаружить и рассматривая экспонаты "Линии Гиляровского".

Если в книге "Мои скитания" писатель собственным казачьим корням, деду-черноморцу Петру Усатому (Мусатову), легендам и мифам Запорожской Сечи отводит значительное место, то в газетной статье "Мои семьдесят пять лет" все то же самое подано спрессованным буквально в половинку абзаца:

"Детство – с восьми лет на охоте в дремучих вологодских лесах. Рассказы бабушки-казачки и деда, сына запорожца, бежавшего на Кубань после разгрома Екатериной Сечи. Там он обосновался, и там родился мой дед, участник кавказских походов. Бабка и дед рассказывали о привольной и боевой казачьей жизни…"

Собственно, все. И этого достаточно для понимания многих черт характера Гиляровского. Но вот интересный и курьезный момент: этими несколькими строками Владимир Алексеевич вступил в конфликт, может быть, даже в бой с искусственным интеллектом. В принципе, с самим собой, только оцифрованным.

В концовке экспозиции устроители предлагают посетителям высокотехнологичную забаву – общение с "виртуальной моделью журналиста и писателя Владимира Алексеевича Гиляровского". Это большой планшет, в который можно вбить вопрос цифровому собеседнику, а тот ответит, как подразумевается, в стиле Гиляровского.

Устоять перед такой возможностью сложно. Это, само собой понятно, всего лишь игра в общение. Но вполне логично было предположить, что искусственный интеллект аккумулировал обширную информацию о Гиляровском, его многочисленные труды, да и прочие сведения об эпохе Владимира Алексеевича. Ваш автор ринулся задавать вопросы с казачьим акцентом. И тут произошло внезапное…

Виртуальный Гиляровский стал упорно, напрочь отрицать факты, которые некогда письменно изложил Гиляровский реальный. Скажем, цифровая модель не только отказалась от каких-либо казачьих корней нашего героя, но и сообщила, что ничего не знает о его деде, который играет совсем не последнюю роль в формировании личности Владимира Гиляровского. Вот тебе и на!

Когда же искусственный интеллект безапелляционно отнес джигитовку к казачьим пляскам и упомянул донских казаков, сообщив, что их "песни и звонкие клячи звучали над полями", стало ясно, что беседа не складывается. Звонкие клячи! Просто-таки нарочно не придумаешь.

1/6

Фото экрана цифрового "Гиляровского". Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

2/6

Фото экрана цифрового "Гиляровского". Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

3/6

Фото экрана цифрового "Гиляровского". Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

4/6

Фото экрана цифрового "Гиляровского". Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

5/6

Фото экрана цифрового "Гиляровского". Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

6/6

Фото экрана цифрового "Гиляровского". Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов

На простые, общие вопросы гаджет отвечает споро, пусть и шаблонно. Впрочем, это и хорошо даже. Цифровой Гиляровский не может быть интересней живого творчества Гиляровского настоящего, вошедшего в легенды Москвы и всей России. Пока, во всяком случае.

7 томов несостоявшегося чтива

"Мои друзья-писатели то и дело говорили мне: да бросьте вы совсем ваше репортерство, переходите не беллетристику… Вы столько видели… Столько знаете… И т.д.", – писал на склоне лет Владимир Гиляровский. – А один старый кавказец, мой поклонник, слушая их, сказал мне: тебе надо руки-ноги поломать, тогда будешь на месте сидеть и писать будешь!"

И добавлял к этому:

"И он сказал правду! Когда под старость жизнь "поломала руки-ноги" и прикрепила меня к месту, я сижу и пишу, и благодарю свою прошлую жизнь бродяжную, давшую мне столько материала…"

Ну, допустим, насчет поломанных рук-ног кавказец погорячился. Причем только от горячей братской любви к писателю и его таланту. А вот того, что Гиляровский все равно не изложил на бумаге всего увиденного за свою невероятную жизнь, – это искренне жаль.

Знаменитый российский издатель Иван Сытин предложил Владимиру Алексеевичу создать автобиографический семитомник. Какое это могло быть могучее собрание сочинений! Гиляровский согласился, оставил для этого работу штатным корреспондентом. Но это происходило в 1914 году. Грянула Первая мировая война, стало не до мемуаров. А потом пожар на даче Гиляровского уничтожил большую часть его архива. После тема многотомных воспоминаний уже не возникла.

Печально, конечно. Ведь текстов Владимира Гиляровского никогда не бывает много. Прекрасно писал человек, увлекательно и живо. Зачитаться можно! И нужно.

Руслан Мармазов

Статья Владимира Гиляровского "Мои семьдесят пять лет". Выставка "Линия Гиляровского"

© Руслан Мармазов